名古屋大学多变生物分子研究所的上川Azusa教授与该校研究生院理学研究科的山腰春奈(博士生)的研究团队发表研究成果称,多巴胺可自由地调节雌性果蝇听觉细胞的敏感度。多巴胺介导的灵活声音处理能力在动物界普遍存在,上述研究有望推动大脑处理机制的解析。相关研究成果已发表在《iScience》的7月29日刊上。

声音是生物获取信息的途径之一,生物对声音的响应性会随情境灵活调节。该机制旨在将有限的大脑资源高效分配给重要信息,通过模型动物开展的研究已证实,大脑对声音的响应性会受神经递质多巴胺的影响而发生变化。然而,实现这一过程的神经机制此前一直不明确。

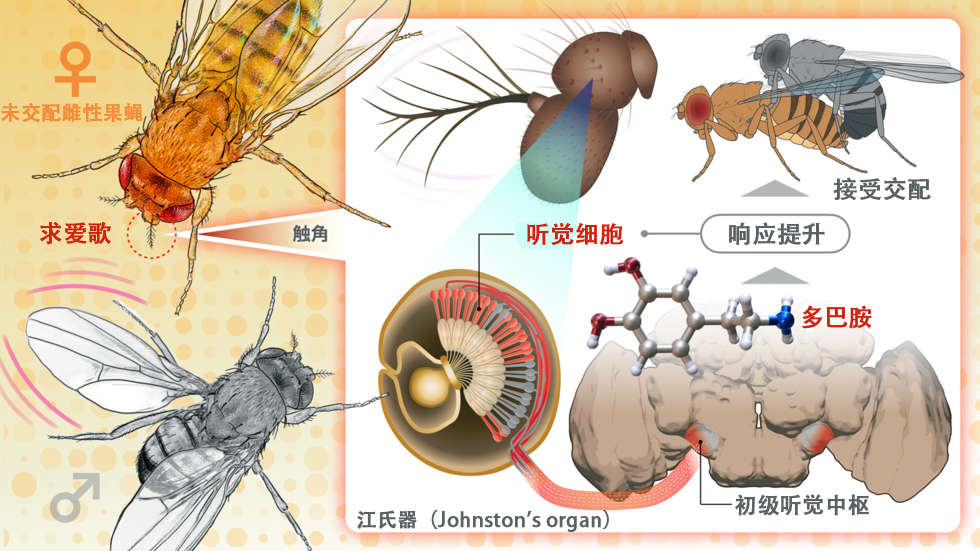

雄性黑腹果蝇通过发出特定节律的翅振声(求爱歌)向雌性求偶,雌性则通过听觉判断是否接受求偶。

果蝇通过触角的振动感知声音,触角内存在听觉细胞(江氏器神经元),其延伸出的轴突会将声音信息传递至大脑。

研究团队曾于2020年发现,果蝇的江氏器神经元上存在大量接收其他神经元信号输入的突触后位点。这一发现表明,江氏器神经元的响应性可能在大脑中受到其他神经元的调节。

因此,此次研究团队为探究是哪种神经递质在发挥调节作用,首先通过单核RNA―seq全面检测了江氏器神经元表达的基因。

结果发现,江氏器神经元会表达多巴胺受体。鉴于大脑中多巴胺水平会随小鼠和果蝇的交配意愿而发生波动,推测其可能在特定时机接收多巴胺信号。

为验证其与交配意愿的关联性,研究团队分别使用未交配雌性果蝇(交配意愿高)与已交配雌性果蝇(交配意愿低),测量了江氏器神经元对声音的神经响应。通过让江氏器神经元表达一种随钙离子浓度升高而增强荧光强度的蛋白质,将声音响应转化为荧光信号进行检测。

结果显示,未交配雌性果蝇在接收多巴胺信号时会增强江氏器神经元的反应,而已交配雌性果蝇即使接收多巴胺信号神经元反应也未发生变化。

研究团队进一步验证了响应增强的未交配雌性对实际求爱歌的响应性是否会随之提升。以聆听求爱歌到接受交配的时间为指标,研究人员检测了抑制多巴胺受体表达后,雌性果蝇的响应是否会发生变化。

结果表明,抑制表达后,未交配雌性果蝇接受交配的行为明显减少。

多巴胺信号会提高听觉响应性,进而提升高交配意愿的未交配雌性果蝇的交配响应性;而对于低交配意愿的已交配雌性果蝇,即使听觉响应性有所提高,其交配响应性也不会上升。

上川内教授表示:“未来,我们希望明确多巴胺的来源以及大脑如何感知交配意愿。同时,希望阐明灵活的大脑功能控制究竟由哪些神经细胞、响应何种感觉刺激而实现。”

山腰表示:“本次研究主要聚焦于最初接收声音信号的听觉神经元,后续将进一步研究大脑中更高层级的神经元。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:iScience

论文:Mating status-dependent dopaminergic modulation of auditory sensory neurons in Drosophila

DOI:10.1016/j.isci.2025.113232