针对在35岁以下人群中发病、病情进展迅速并导致牙齿脱落的“侵袭性牙周炎”,广岛大学的研究团队已查明其致病基因之一是“MMD2”基因。侵袭性牙周炎存在家族性病例,研究人员从以家族形式发病的患者身上成功检测到了MMD2及其变异。据悉,此次的研究成果有望为侵袭性牙周炎的筛查以及早期诊断与治疗的确立提供助力。

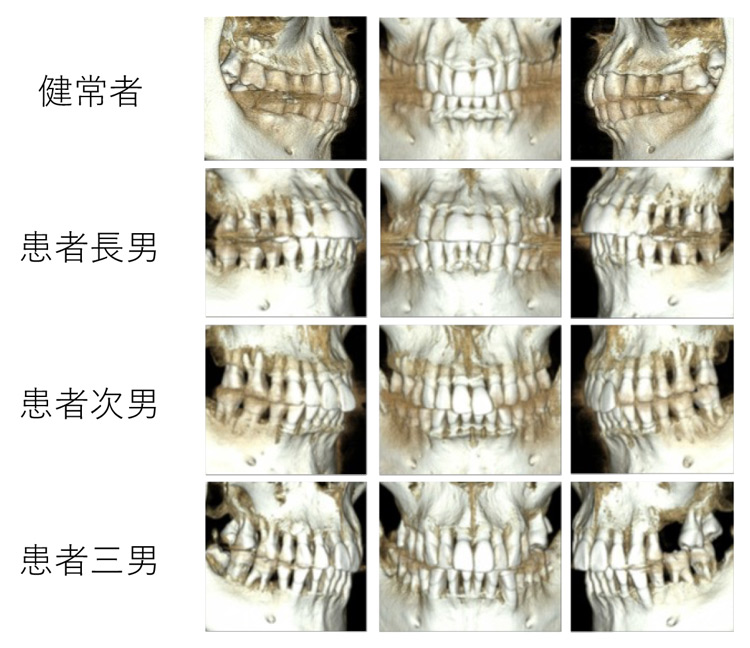

在广岛大学医院拍摄获得的家族患者的口腔内CT图像。与健康人相比,可观察到患者支撑牙根的骨骼已出现溶解消失的情况(供图:广岛大学)

牙周炎中,有主要在中年以后发病的慢性牙周炎(即所谓的牙槽脓漏)、伴随多种遗传性疾病发生的牙周炎,以及此次研究的侵袭性牙周炎。这几类牙周炎均为牙龈内的细菌增殖引发炎症,并逐渐溶解支撑牙齿的颌骨。侵袭性牙周炎中发病较早的人在十几岁时便会发病,甚至出现仅食用了一根香蕉而口腔内血流不止的情况。该病的特征是病情进展迅速,患处的骨骼溶解导致牙齿失去支撑,最终导致脱落。

广岛大学研究生院医系科学研究科牙周病理学的水野智仁教授(牙周病学)等人的研究团队,在获得同一家族中3名侵袭性牙周炎患者的同意后,开展了DNA的全外显子组测序,并调查了各个蛋白质是否存在患者特有的基因变异。结果发现,被称为“MMD2”的基因被认为是致病原因。为获取更确凿的结论,研究团队在另一个家系中也开展了同样的调查,结果检测到了MMD2基因的变异,因此将MMD2确定为致病基因。

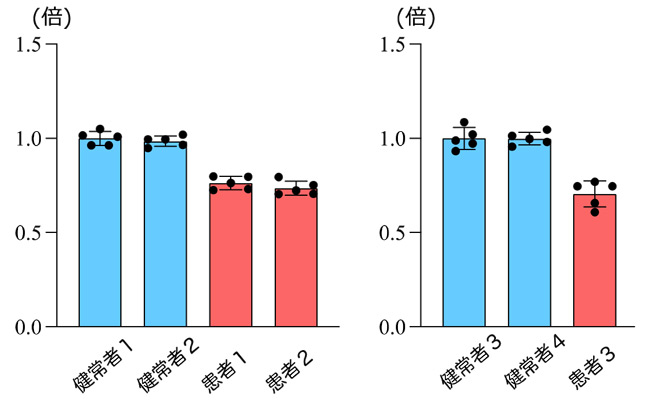

水野教授等人最初基于MMD2的M这一字母代表单核细胞(monocyte)的认知,提出了“该基因可能在免疫细胞中的一种——单核细胞中高表达”的假说,并由此推进研究。然而,研究发现MMD2高表达的细胞是中性粒细胞,得出了“中性粒细胞的异常会引发牙周组织炎症”的结论。与健康人的中性粒细胞相比,患者的中性粒细胞向细菌移动的游走能力下降,呈现出难以将细菌识别为异物的状态。

显示中性粒细胞游走能力的图表。与蓝色柱形代表的健康人相比,红色柱形代表的患者的中性粒细胞游走能力下降,对抗细菌的能力减弱(供图:广岛大学)

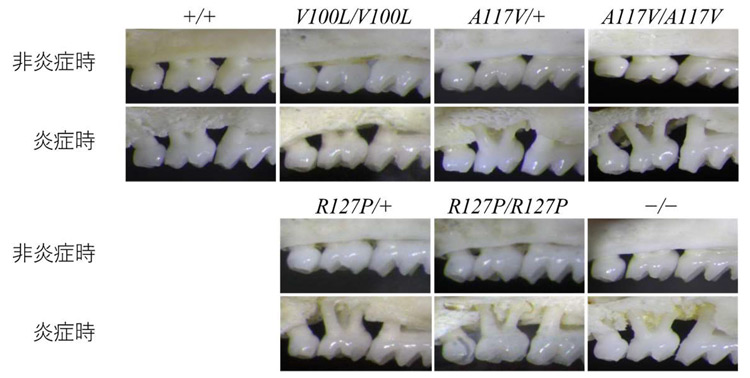

接下来,研究团队还通过动物实验验证了“MMD2是致病原因”这一结论。他们向小鼠引入MMD2变异并诱发牙周炎后,支撑牙齿的骨骼溶解,出现了与人类侵袭性牙周炎相同的症状。此外,对该组织进行检查后发现,中性粒细胞并未大量聚集,且检测到了大量细菌。

向小鼠引入MMD2变异后,观察其支撑牙齿的骨骼逐渐溶解过程的照片。上排为正常状态,下排为出现炎症时的状态(供图:广岛大学)

侵袭性牙周炎在每1000~2000人中即有1人发病,日本牙周病学会将其定义为患者“在10~39岁年龄段中多发”。该病既有以家族形式发病的案例,也存在与遗传无关的散发病例,是一种患者在20多岁时就可能得佩戴局部假牙,会深陷“和朋友去住宿旅行时,不想假牙被发现”等烦恼的疾病。若能尽早发现,可通过尽可能多次实施在牙科医院进行的、被称为“洁治”的牙结石清除治疗,延缓牙齿的脱落进程。

水野教授有时会从临床诊疗的患者那里听到“我自己倒也罢了,很担心孩子会不会也得这种病”“外人大概无法体会牙齿一颗接一颗脱落的恐惧吧”这类表述,他表示“这种病虽然不会危及生命,却会显著降低患者的QOL(生活质量)”。谈及对未来的展望,水野教授表示:“随着病情进展牙齿就会脱落,就得戴假牙或种植牙。而种植牙不仅费用高昂,目前也没有多颗植入后可长期观察病情变化的案例。希望能让更多人了解侵袭性牙周炎,同时以此次研究成果为基础,早日建立起能让牙科尽早介入的基因检测体系。”

上述研究获得了日本学术振兴会的科学研究费资助项目,以及国立研究开发法人日本医疗研究开发机构(AMED)难治性疾病实用化研究项目——“面向提高原发性免疫缺陷病诊断率的利用CD45阳性细胞的多组学分析开发”“基于全面基因组分析数据二次利用直接关联原发性免疫缺陷病广域诊断体系构建的证据生成研究”的资助。相关研究成果已于7月16日发表在美国科学期刊《Journal of Experimental Medicine》上。

原文:JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:「Journal of Experimental Medicine

论文:Monoallelic mutations in MMD2 cause autosomal dominant

aggressive periodontitis

DOI:10.1084/jem.20201476