日本鸣门教育大学等的研究团队发现,椿象科的部分蝽类在雌性亲本于叶片上产下卵团(卵块)后,会以环抱的姿势使其孵化,而为了在此期间高效地抵御外敌,卵的形状逐渐进化为细长的形状。研究表明,卵块的边缘区域遭到捕食的几率更大,因此相较于完整球体,细长形状的卵更容易得到保护。

近年来,探究虫卵形状的研究备受关注,但探究其与亲本产卵后照料行为关联的研究仅局限于鸟类。鸣门教育大学研究生院学校教育研究科的工藤慎一副教授(行为生态学、进化生态学)的研究团队,基于卵的形状在除鸟类外的鱼类、爬行类的繁殖行为及繁殖生态中也具有重要意义这一认知,提出了“蝽类卵的形状或许发生了与生殖相关联的变化”假说,并展开了调查。工藤副教授特别提出了“要在维持卵的数量与大小的同时缩小卵块面积,细长形状的卵更具优势”的假说,并进行了田野实际调查。

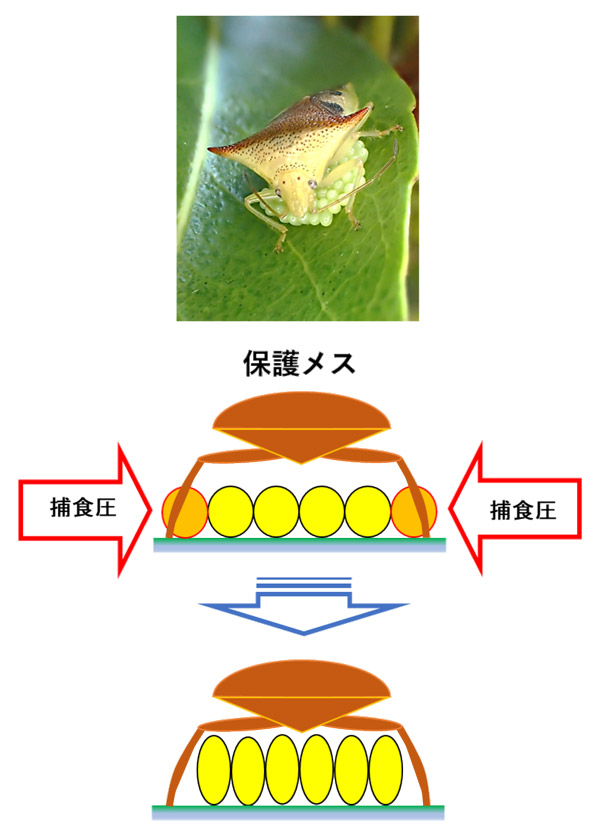

蝽类之中存在产卵后以环抱姿势护卵以抵御捕食者的物种。卵的形状会朝着降低卵被捕食风险的方向演化(供图:鸣门教育大学)。

本次调查的蝽类是大多栖息于森林,其中部分物种具有雌性亲本照顾卵的罕见特性。这类卵易被蚂蚁、蜘蛛等小型节肢动物觊觎。由于这些蝽类栖息在日本全国,研究团队耗时30年搜寻了从北海道至冲绳的样本,并持续测量了卵的纵径与横径之比——长宽比。

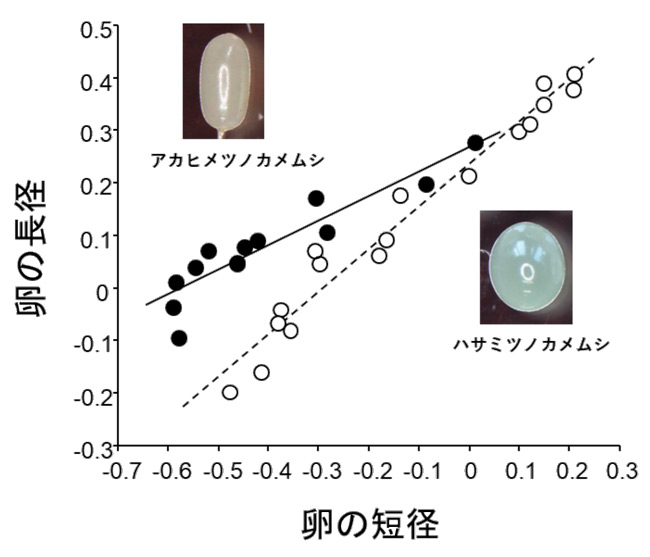

在椿象科中,与白色圆圈所示的“不护卵物种”相比,黑色圆圈所示的“护卵物种”的卵更倾向于演化为细长形状。图中以护卵的角盾蝽(Cantao ocellatus)与不护卵的宽铗椿象(Acanthosoma labiduroides)的卵作为代表案例(供图:鸣门教育大学)

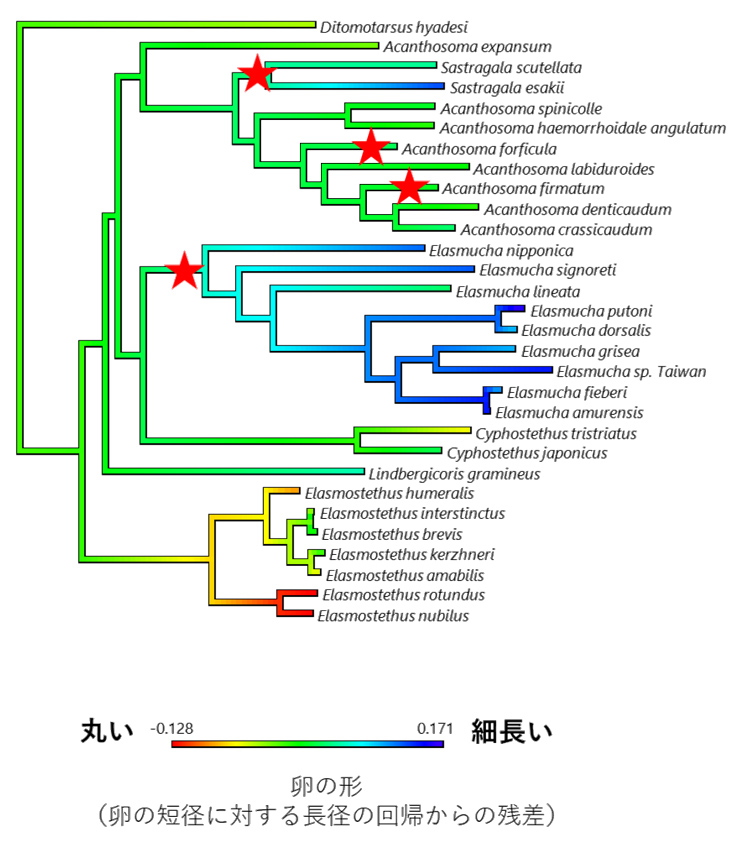

研究结果显示,蝽类中雌性亲本以环抱姿势守护卵块的物种,其卵相较于无此行为的物种更为细长。此外,研究团队还利用椿象科的系统树,揭示了“雌性亲本保护行为进化发生后,卵才进化为更细长形状”的进化过程。

椿象科中的卵形状进化史。红色星号表示雌性亲本保护行为的产生。线条颜色越红,代表卵越接近圆形,颜色越蓝,代表卵越接近细长(供图:鸣门教育大学)

工藤副教授的研究团队在既往研究中已发现,椿象科中的后代保护行为是沿着与“小型卵”和“含大量的卵块”相关联的路径进化的。这一结果与传统的后代抚育进化相关学说存在显著差异。谈及未来展望,工藤副教授表示:“亲本照顾卵的昆虫属于少数派。我们希望通过昆虫研究,进一步揭示后代抚育行为是在何种条件下、以何种方式进化出的这一普遍规律。”

上述研究获得了日本学术振兴会科学研究费资助项目、藤原自然历史振兴财团以及台湾的科学及技术委员会资助,并与综合研究研究生院大学、北海道大学合作开展。相关成果已于5月27日发表在英国科学期刊《Biological Journal of the Linnean Society》的电子版上,并于同月30日由鸣门教育大学进行了对外发布。

日文:JST Science Portal 编辑部

中文:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Biological journal of the Linnean Society

论文:Parental guarding behaviour affects the evolution of egg shapes

DOI:10.1093/biolinnean/blaf019