目前全球高科技领域竞争最激烈的三个板块是:高端半导体芯片、人工智能(尤其是生成式人工智能)、以及量子计算。本文将通过日本产业综合研究所(产综研)与美国IBM公司在量子计算方面的布局比较,揭示日美在量子计算领域的竞争态势与前景。

“产综研”是日本最大的国立研究机构“产业技术综合研究所(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST)”的简称,在作为日本政府产业政策智囊的同时,在日本产业技术实用化研究领域,扮演着核心角色。

为应对信息技术的发展而日益增长的对大规模数据高速且高效地处理的新技术开发的需求,产综研内部设立了一个“量子·AI融合技术业务开发全球研究中心(G-QuAT)”。G-QuAT致力于通过相互补充地利用适合此类信息处理技术的量子计算技术和AI等经典计算技术,确立先进的融合计算技术,并以该新型融合计算技术的社会应用为目标,创造利用量子计算机的应用案例。G-QuAT还将牵头开展旨在稳定供应高品质零部件和材料的评估方法的开发及其标准化工作。在量子设备开发方面,产综研一直在推进面向量子比特大规模集成化的开发。通过这些举措,G-QuAT将推动新型融合计算技术的社会应用,致力于解决经济社会课题、开拓新市场,并利用由此产生的收益开拓下一个市场,构建全球商业生态系统。

产综研G-QuAT现在设置有由富士通开发的64量子比特的超导量子计算机,美国IQuEra公司开发的256量子比特的中性原子量子计算机,本年度还将引进由东京大学OptQC公司开发的光量子计算机。G-QuAT同时还拥有由富士通研发的搭载英伟达NVDIA GPU 100的超级计算机,可以进行数字退火等模拟量子计算。

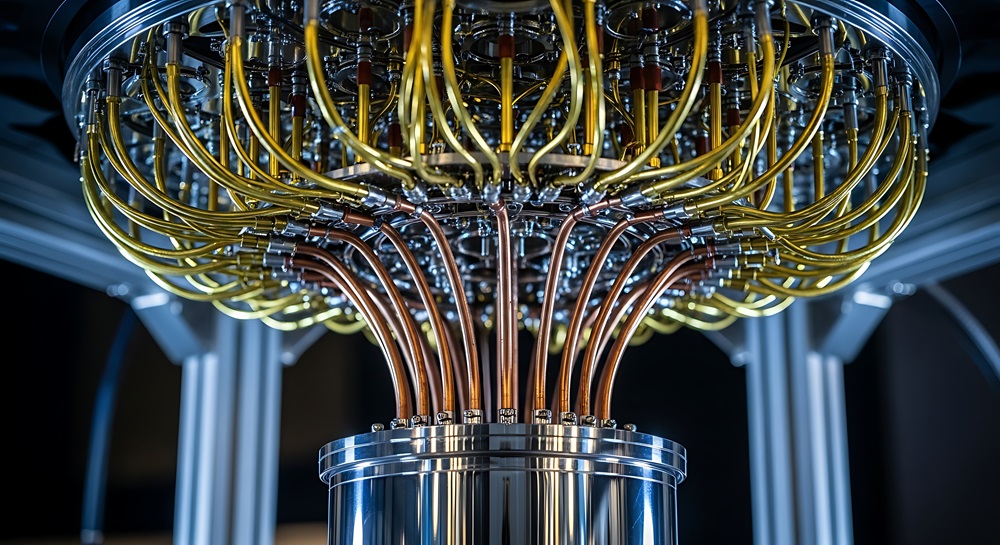

超导量子计算机示意图

产综研正在按照内阁府发布的“战略性创新创造项目”政策,推进研发“现实社会和产业课题的解决案例”。其中在“大规模量子计算机路线图的制作”项目中,产综研的研究团队从实现量子计算机的多种技术方式中,挑选出了超导方式的大规模量子计算机技术,并汇总制作了实现该系统所需要的技术。产综研的研发与日本国家层面的战略,尤其是内阁府主导的“量子未来社会愿景”紧密协同。该愿景为2030年设定的核心目标是:实现“实用级”量子计算机,并将其用于解决实际科学和工程问题,同时构建起支撑量子计算机应用的生态系统。产综研的计划里并不拘泥物理量子比特数量,而是注重实用与打造生态系统。

具体可以分解为以下几个核心内容:

1. 硬件开发目标:实现“实用级”量子计算机,目标是开发出“容错量子计算机”(Fault-Tolerant Quantum Computer)的早期原型。这意味着要大幅降低量子比特的错误率,通过量子纠错(QEC)编码,用多个物理量子比特组成一个逻辑量子比特,从而能够执行更长时间、更复杂的计算。产综研正在同时推进超导、离子阱、光量子(目标是2030年4月以前构筑超过10,000个物理量子比特规模的超导量子计算机)等多种量子比特技术路线,以确保技术可行性。

2. 软件与算法开发:构建应用生态

量子软件堆栈:开发完整的软件工具链,包括量子编程语言、编译器、纠错代码库、模拟器等,让研究人员和工程师能够更轻松地使用量子计算机。

算法与应用探索:重点在材料开发(如为新电池、新半导体材料进行量子化学模拟)、新药研发(模拟分子相互作用)、金融工程(优化投资组合、风险评估)和优化问题(物流、交通网络优化)等领域寻找“杀手级应用”。

目标是到2030年,在这些特定领域证明量子计算机相对于经典超级计算机的“优势”(量子优越性/量子霸权)。

3. 人才培养与产业合作

培养量子技术人才:这是国家战略的重中之重。目标是到2030年,使日本国内量子技术用户达到1000万人,包括研究人员、工程师和应用开发者。

产学研协同:促进产综研、大学与私营企业(如丰田、三菱化学、瑞穗金融集团等)之间的合作。企业负责提出实际需求和应用场景,研究机构则负责技术攻关,共同加速技术落地。

4. 基础设施建设

量子云计算平台:通过云服务提供对量子计算硬件的远程访问,让更多用户无需拥有昂贵的硬件就能进行量子计算研究和实验。

标准化与安全性:积极参与量子计算相关技术的国际标准制定,并研究量子计算机带来的网络安全挑战(如对现有加密体系的威胁)及后量子密码(PQC)解决方案。

与此同时,美国的IBM公司也提出了一个从“量子比特数量”转向“实用价值”的目标,即所谓“能力提升2万倍”计划。该计划指的是在2023年的基础上,到2029年,其整个量子计算系统处理真实世界问题的能力(即量子效用)将提升20,000倍。

这个“能力”是多个关键技术领域共同进步的乘积效应,主要包括以下三个维度:量子比特数量(规模),量子比特质量(速度与误差率),系统集成与软件(经典-量子协同)。为了实现这一宏伟目标,IBM 的路线图规划了几个关键阶段和技术:

1. 硬件升级:从“Heron”到“Starling”处理器

2023年基础:以Heron(133量子比特)处理器为基准。Heron的关键改进是采用了新的耦合器,大幅减少了双量子比特门错误,并且支持模块化互联。

规模扩张:2025年将推出 Kookaburra 处理器,通过芯片互联技术将多个芯片模块连接起来,构建超过1000量子比特的系统。

通过持续扩大互联规模,IBM计划在2029年的Starling上实现超过 10,000 个量子比特的系统。比特数量的增长是能力提升的基础。进一步地,计划在2033年完成的Blue Jay将实现2000逻辑量子比特,达到Starling的10倍的规模。

2. 质量飞跃:纠错与“蓝色基因”计划

这是实现“2万倍”目标最核心、最具挑战性的部分。单纯增加比特数而不解决错误问题是无效的。

纠错码(QEC): IBM采用Gross码作为其核心纠错方案。简单来说,就是用多个物理量子比特(比如 100-200个)通过纠错码编码成一个更稳定、错误率更低的 逻辑量子比特。

2026年:IBM Quantum Flamingo 处理器将首次展示动态电路纠错,这是实现逻辑量子比特的关键一步。它将证明可以通过实时纠错来延长量子信息的寿命。

2029年:目标是构建出拥有约100-200个逻辑量子比特的系统,即IBM Quantum Starling。每个逻辑量子比特由数百个物理量子比特构成,但其错误率极低,能够运行长达亿次操作的复杂算法。逻辑量子比特的诞生意味着真正可靠、可用的量子计算成为现实。

3. 系统与软件:构建“以量子为中心”的超级计算

硬件是基础,但让硬件发挥效用需要强大的软件和系统集成。

量子-经典集成: IBM计划将量子处理器(QPUs)与经典超级计算机(如CPU、GPU)紧密集成,量子计算机将作为加速器(类似今天的GPU)来处理特定任务。

软件栈:持续开发 Qiskit 等软件工具,让开发者能够更高效地编写量子算法,并自动进行纠错和资源优化。

云访问与API:通过云平台提供这些强大算力,用户无需拥有硬件,即可通过API调用量子计算资源来解决实际问题。

“2万倍”这个数字是一个模型估算,是上述多个因素改进的乘积:10 × 5 × 15 × 5 × 5 = 18,750 ≈ 20,000倍,即:

比特数量增长 (~10x): 从 100+ 逻辑量子比特到 1000+ 逻辑量子比特。

速度提升 (~5x): 通过改进门操作速度和编译器优化,计算速度更快。

错误率降低/相干时间延长 (~15x): 通过硬件改进和纠错,有效操作次数大幅增加。

算法与编译器优化 (~5x-10x): 软件层面的进步使计算效率更高。

动态电路与并行化 (~5x-10x): 新的计算范式带来额外增益。

因此, 10 × 5 × 15 × 5 × 5 = 18,750 ≈ 20,000倍

2029年,如果IBM成功实现目标,我们看到的将不是一台简单的“2万量子比特”的机器,而是一个由数万个物理量子比特组成,通过先进纠错技术形成数百个高保真逻辑量子比特,并与经典超级计算系统无缝集成的大型计算平台。其处理特定实际问题的能力(如新材料发现、药物分子模拟、金融建模优化等)将比2023年的水平强大数万倍,从而真正开启量子实用时代。

可以看出,虽然在具体的路线图上有所迥异,产综研与IBM的路线图殊途同归。都是锁定了量子计算的实际应用。产综研的目标是国家性和战略性的,旨在“补齐短板”并打造完整的国内产业链。IBM的目标是商业性和技术性的,旨在打造出最强大、可售卖的量子计算产品。

供稿 / 戴维

编辑 JST客观日本编辑部