上接本站报道:将儿童及青少年心理创伤“可视化”,实现零虐待、零抑郁、零自杀社会(上)

比较脑部图像,探究成因

AI应用与ELSI探讨取得进展

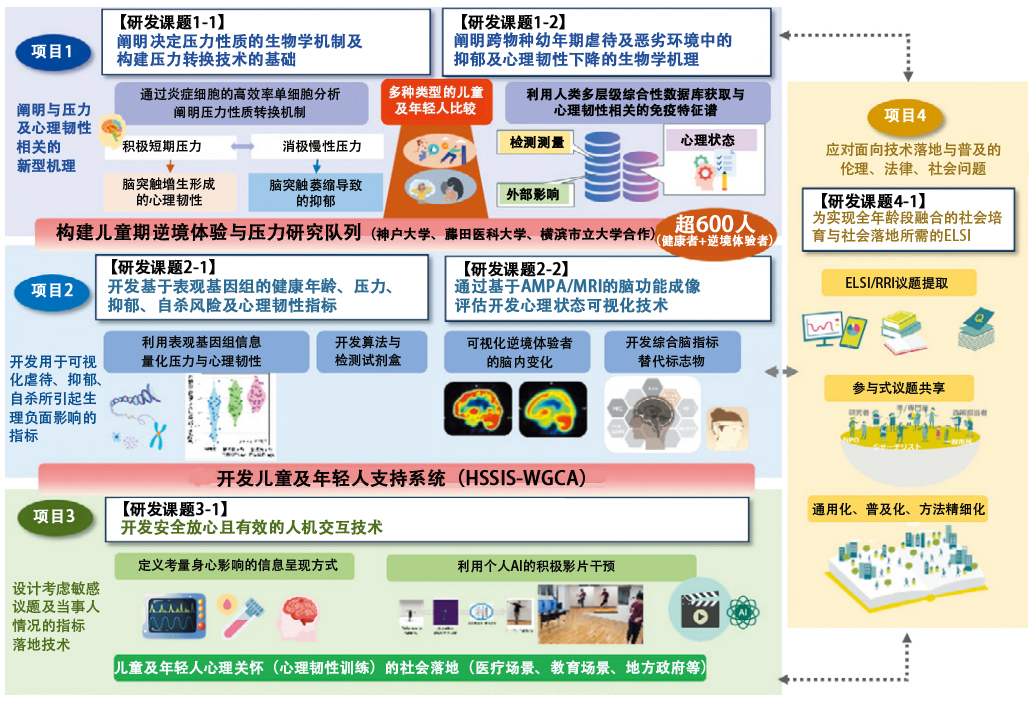

菱本此前已取得了诸多实际成果,并于2023年入选的日本科学技术振兴机构(JST)“登月型研发项目”目标9中担任项目负责人,并加速推动着研究。入选的“要素研究”成果获得认可后,该研究自2025年4月起转为“核心研究”,并着手开展①阐明与压力和心理韧性(恢复力)相关的新机理(机制);②开发用于可视化虐待、抑郁、自杀所引发生理影响的指标;③设计考量敏感议题及当事人情况的指标落地技术;④应对面向技术落地与普及的伦理、法律及社会问题等4项新的研发项目(图4)。

图4 研究项目的组织架构图

作为一种可视化生理层面影响的方法,除表观基因组外,菱本还开展了一项利用横滨市立大学宫崎智之教授的团队独立开发的脑正电子发射断层成像(PET: Positron Emission Tomography)检测技术的研究。该研究通过比较“有虐待经历或自杀行为的人”与“无此类倾向的人”的脑部图像,分析承担信息传递核心功能的AMPA受体的状态差异,从而确定差异背后的影响因素。

这些研究的目标是,开发对难以通过儿童自身表述或表面观察发现的受虐待及自杀风险进行预测的生物标志物,以及解明会加剧情绪不稳定性的表观基因组及基因表达。同时,作为新型治疗方法,研究团队也在推进对神经调节治疗(一种通过多种刺激调节神经功能的机制)的探讨。据悉,该探讨不仅限于传统的物理性刺激,还将计算机应用程序中的刺激替代方案,以及人工智能(AI)等最新技术的应用纳入了研究视野。此外,还将同步持续探讨在社会应用过程中的伦理、法律及社会问题(ELSI: Ethical, Legal and Social Issues)。

新冠疫情器件学生自杀人数增加

生物学视角的介入同样必要

菱本表示,在心理的可视化方面,今后仍需继续积累研究成果。神经科学及精神医学领域,需通过倾听患者的表述来提炼研究内容,往往是在临床与研究同步进行的过程中,才逐渐明确了自己真正想要探究的方向。

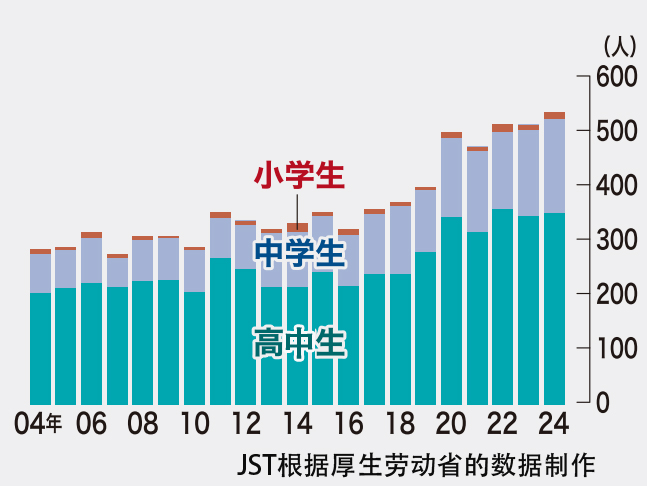

菱本坚持研究的理由之一,是希望缓解当前仍在持续的新冠疫情影响。据悉,新冠疫情前日本国内的自杀人数原本有所下降,但疫情后再次呈现增加趋势。2024年度最新数据表明,自杀者总数虽较上一年度有所减少,但小学、初中及高中学生的自杀人数呈增长态势(图5)。菱本指出,这一问题在少子化日益加剧的背景下影响深远。虽然在教育、行政在内等社会层面的对策固然重要,但从生物学研究层面采取措施也不可或缺。

图5 经历新冠疫情后,2022年小学、中学及高中学生自杀人数首次突破500人,已成为重大社会问题。

在此背景下,菱本寄期望于年轻一代研究学者能够亲手解开心理问题的谜团。在成长关键期历经了3年新冠疫情的儿童,或许会以不同于以往人类的韧性积极看待社会,并构建起新的人际关系模式。菱本表示:“在社交媒体发达、信息化不断深入、各种变化日新月异的现代社会中,今后要如何生存下去——我期待下一代研究学者能找到答案”。(全文完,TEXT:野野下裕子,PHOTO:松井博)

儿童的虐待与自杀并非仅限于家庭内部的问题,更会对学校教师及周边学生产生重大影响。尤其对于教师而言,现实中若未实际遭遇过此类事件,往往不清楚该如何应对。但若能引入我们正致力于实用化的技术性标志物,就有望实现对儿童精神状态的客观可视化。

原文:JSTnews 2025年9月号

翻译:JST客观日本编辑部