国立研究开发法人日本原子能研究开发机构(JAEA)发现,针对受放射性铯污染的土壤,添加氯化钠(食盐)并在真空中加热至800度,可在短时间内去除其中九成的铯。这一结果被认为与一种名为“高速离子交换”的新现象有关。日本原子能研究开发机构计划在未来约两年时间内推进实证试验,验证“是否也能对10千克左右的土壤进行低成本去除”等问题。

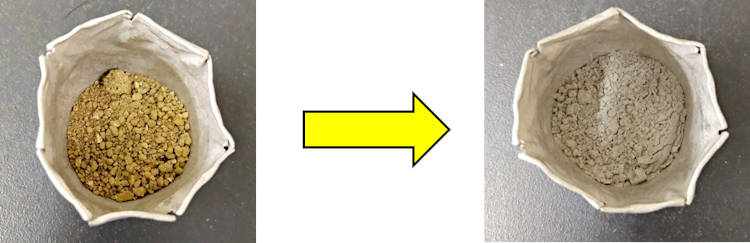

在受放射性铯污染的土壤(左)中添加食盐并在真空中加热至800度,去除九成铯后的土壤(右)(供图:JAEA)

2011年东日本大地震中受灾的东京电力福岛第一核电站释放的放射性元素铯,随着雨水等降落至地面。铯会以离子形式进入土壤中粘土矿物的层状结构中,因而难以去除。另一方面,在放射性铯的同位素中,铯137的物理半衰期为30年,环境污染将长期持续。因此,目前亟须开发低成本、高效率的除染方法。

据JAEA原子能科学研究所尖端基础研究中心耐环境性功能材料科学研究团队的下山巖研究主干(材料科学领域)介绍,以往的除染方法是将含有放射性铯的土壤与食盐等一同在1000~1300度条件下溶解,再去除气化后的铯。但由于加热温度越高,能源成本也越高,降低处理温度是一项难题。

下山研究主干等人认为,若在真空中,即便在低温下铯也容易气化,除染效率可能会提升。他们以在福岛县富冈町采集的土壤为样本,确认了该土壤的放射性浓度超过了环境省规定的“废弃物安全处理基准(每千克8000贝克勒尔)”,达到每千克1万贝克勒尔。

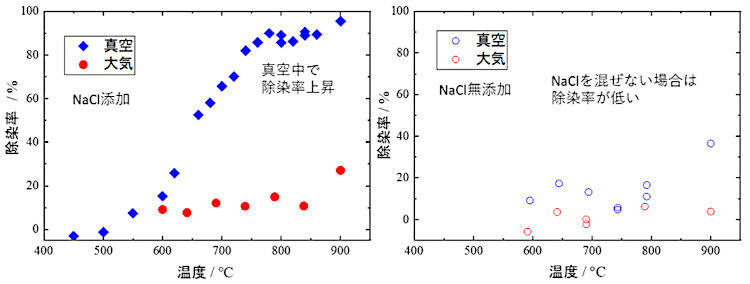

研究团队将土壤与等量的食盐在气压10~20帕斯卡(约为大气压万分之一)这一近似真空的状态下加热。结果显示,在600~700度时,放射性铯的除染率有所上升,加热约60分钟达到800度时,除染率达到约九成。而在水溶液中的反应即便耗时5000分钟,除染率仍不足三成。

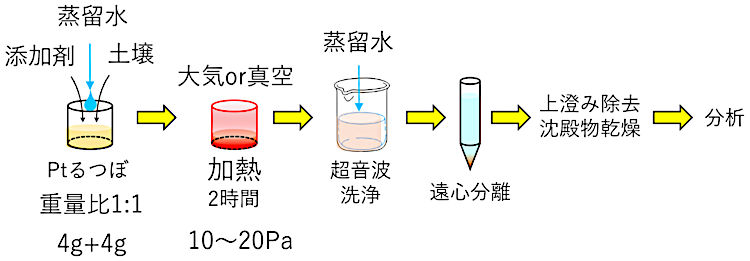

将4克福岛县富冈町的土壤与4克食盐放入坩埚,在近似真空的10~20帕斯卡条件下加热,用水洗去食盐仅收集土壤,然后检测铯的去除效果(供图:JAEA)

不进行抽真空操作,而是直接在大气中加热至800度,除染率仅为真空中的六分之一左右。此外,若不混合食盐,即便处于真空状态,除染率也不能达到预期水平。

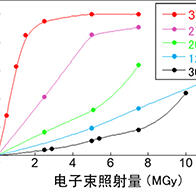

在真空中(蓝色菱形)与大气中(红色圆点)将受放射性铯污染的土壤与食盐一同加热后,除染率随温度的变化曲线(左侧图表);右侧图表为无食盐条件下加热时的除染率(供图:JAEA)

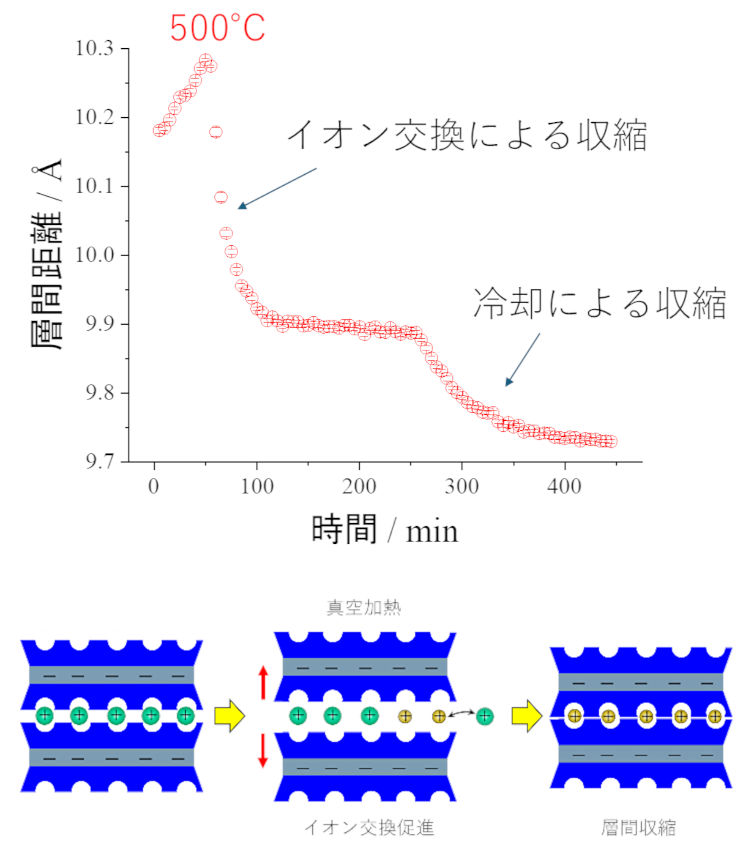

“在真空中将受放射性铯污染的土壤与食盐加热时,土壤粘土矿物的层间距最初会扩大,铯与钠的离子交换后其距离会缩小”(供图:JAEA)

关于“在真空中添加食盐时可在较低温度下去除”的原因,下山研究主干等人将目光投向了土壤中铯离子所嵌入的粘土矿物层状结构。通过X射线衍射实验等研究发现:粘土矿物在加热至500度的过程中,层与层的间距会逐渐扩大,但当进一步加热至700度时,层间距会急剧缩小。

结合“真空中700度时,食盐不经液态直接从固体气化”,以及“铯的去除起始温度低于食盐气化温度”等现象,研究认为该过程中发生了“铯离子从粘土矿物中层状结构扩大后形成缝隙中释出,同为阳离子但尺寸稍小的钠离子代替其进入缝隙”的离子交换现象,钠离子的嵌入致使层间距缩小。

下山研究主干表示:“离子交换在水溶液中是常见现象,但在除染领域,真空中发生的这种高速离子交换,我认为是一种新现象。”据悉,研究团队未来在基础研究层面,将测试食盐以外其他添加剂的效果;在实证试验层面,第一阶段将在两年内验证“10千克土壤是否能高效除染”,第二阶段会将处理规模扩大至100千克等重量,逐步验证效率。

该研究的成果已发表在国际学术期刊《Journal of Environmental Management》的6月19日刊的电子版上。

日文:JST Science Portal 编辑部

中文:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Journal of Environmental Management

论文:Efficient soil decontamination via rapid ion exchange in vacuum

DOI:10.1016/j.jenvman.2025.126060