日本政府于10月17日公布了21位入选文化功劳者的名单:建筑家坂茂(68岁)、戏剧家野田秀树(69岁)、西方画画家池村玲子(74岁)、工艺家伊势崎淳(89岁)、落语家柳家桑喬(77岁)、小说家及评论家水村美苗(74岁)、体育振兴人士上村春树(74岁)、泌尿科专家垣添忠生(84岁)、文化人类学专家小长谷有纪(67岁)、高分子化学专家泽本光男(73岁)、食文化学者高桥英一(86岁)、漫画家竹宫惠子(75岁)、舞蹈家田中泯(80岁)、配音演员野泽雅子(88岁)、新内节(一种三味线音乐)表演家新内仲三郎(85岁)、体育振兴人士福田富昭(83岁)、半导体器件科学专家三浦道子(76岁)、感染症学专家满屋裕明(75岁)、文化人类学专家山下晋司(76岁)、政治学家渡边浩(79岁)。本文将简要介绍学术界受奖者的学术成果。

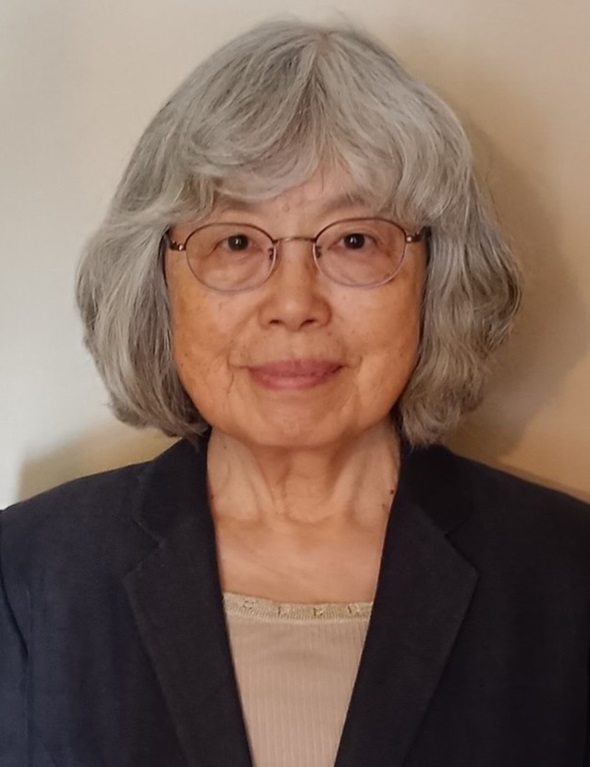

◇垣添忠生(84岁) 国立研究开发法人国立癌症研究中心名誉总长

垣添忠生自东京大学医学部毕业后,进入东京大学附属医院泌尿科投身于临床与研究工作,长期活跃于泌尿系统癌症诊断与治疗的第一线,尤其在肾癌、前列腺癌、膀胱癌等疾病的外科治疗以及综合治疗方法开发方面成果卓著,极大地推动了泌尿外科领域癌症治疗的发展。例如,他专注于膀胱癌的研究与临床诊疗,揭示了乳头状癌向恶性程度更高的结节状癌进展的过程。此外,他亲自设计并实施了“新膀胱”重建手术,该手术能让患者在膀胱全切术后,仍可通过尿道自然排尿,在男性病例中实现了日本首例成功,在女性病例中更是达成了世界首例,显著提升了患者的生活质量。

此后,担任国立癌症中心总长的垣添忠生大力倡导综合性的癌症治疗方法。他认为,癌症治疗不仅应涵盖手术与药物治疗,还必须重视关怀患者心理以及完善缓和医疗,秉持“以患者为中心”的理念,推动医疗体制改革,致力于建立防止癌症患者及其家属陷入孤立状态的支持体系,同时关注在临终阶段如何为患者提供有尊严的照护。垣添忠生在推动日本缓和医疗与临终关怀制度普及方面,也做出了重大贡献。

◇小长谷有纪(67岁) 大学共同利用机构法人人间文化研究机构 国立民族学博物馆名誉教授

小长谷有纪长期从实地调查和文献研究两方面入手,持续深入地探究着蒙古的游牧文化。1940年代,自今西锦司与梅棹忠夫提出“游牧论”后,由于整个蒙古高原地区都加入了社会主义阵营,基于实地调查的研究一度陷入停滞状态。在此背景下,1979年,小长谷有纪作为首位日本女性公费交换留学生,前往社会主义国家蒙古人民共和国留学。1987年,她又以首位日本人的身份进入中国的内蒙古社会科学院,作为研修生开展研究工作。在此期间,她通过实地调查,不仅继承了关于游牧起源的学说,还将研究范围拓展到了挤奶文化的起源,不仅如此,她还进一步将研究对象扩大到挤奶、去势、屠畜、狩猎、婚姻等多个方面,研究内容不仅涉及技术层面,还涵盖了仪式层面。通过这种从人类学视角展开的深入考察,她揭示了蒙古游牧民族独特的自然观和世界观,取得了极为卓越且独具特色的学术成果。她的代表作《蒙古草原的生活世界》出版三年后就被译成了蒙古语,该译著在中国内蒙古大学民族学社会学学院被指定为有学分的必读文献。作为具有专业性的优秀概论书籍在国际上获得了高度评价。

◇泽本光男(73岁) 京都大学名誉教授

分子量高达数百万的高分子材料,是现代社会里电子材料、医用材料等不可或缺的基础材料。然而长期以来,如何灵活控制高分子的长度与结构,并实现其精密合成,一直被视为极具挑战性的课题。

泽本光男针对长期被认为难以实现精密控制的阳离子聚合与自由基聚合领域,在深入阐明反应机理和生长种性质的基础上,率先在全球成功开发出通过运用以上两种聚合来抑制副反应的精密聚合技术(活性聚合)。此外,泽本以自主研发的精密聚合为基础,开发出能够严格设计并控制分子量、末端基、侧链官能团等一次结构的嵌段共聚物、无规共聚物、末端官能化高分子、两亲聚合物、星形聚合物等多数功能性高分子的精密合成法,并揭示了它们的性质与功能。这些研究成果备受瞩目,作为新一代高分子材料,其应用性研究已在各国产官学各界开展合作。此外,通过对两种精密聚合方法的开发及其机理解析,泽本确立了精密聚合的一般原理——“通过休眠种(即稳定的共价键结合的自由基前体)实现聚合控制”,为高分子化学领域开辟了一条全新的研究方向。

◇ 三浦道子(76岁) 广岛大学名誉教授

三浦道子投身于微细晶体管集成电路仿真模型的研究与开发工作,发现以往模型方程在提升精度方面存在局限性,于是在全球首次提出了能够精准描述微细MOSFET(金属氧化物半导体场效电晶体)工作特性的表面势能(电位)模型。起初,她聚焦于对最先进晶体管至关重要的高频特性展开研究,构建了利用高阶电压与电流测量进行特性解析的方法,并基于此成功对晶体管的运行机理进行了建模。在研究进程中,她发现晶体管内部表面电位的分布决定了其所有高频特性,进而实证得出除了表面势能模型,其他方式都无法准确描述晶体管的工作机制。

此外,为实现节能社会的目标,三浦还致力于高耐压晶体管模型的研究与开发。她在表面势能模型框架内,提出了描述高电阻效应的方法,通过该模型的模拟试验发现,以往难以预测的电压依存型电流特性能够自然且准确地被再现。这一具有突破性性能的模型,经过产业界对其集成电路性能精度展开严格验证后,最终被选定为日本首个获得世界标准地位的半导体模型。

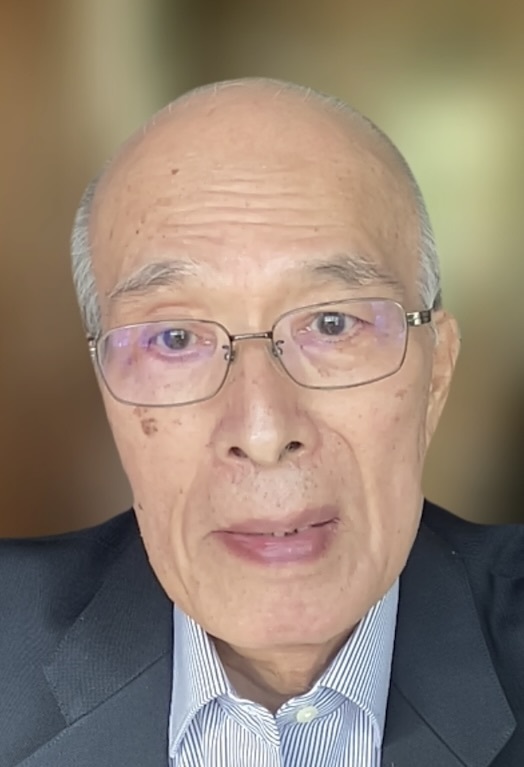

◇ 满屋裕明(75岁) 国立研究开发法人国立健康危机管理研究机构国立国际医疗研究中心所长

满屋裕明在开展免疫缺陷症发病机制研究的同时,积累了多种基础知识和掌握了多项技术,后前往美国国立卫生研究院(NIH)留学,在1980年代初期,艾滋病在全球公共卫生领域引发了一场前所未有的恐慌,满屋敏锐地察觉到这一问题的严重性,毅然投身到HIV研究的最前线。他利用自己独立构建的CD4阳性T细胞系,成功确立了世界上首个用于评估HIV活性的方法。1985年,他又在全球首次证明,AZT(齐多夫定)、ddI(去羟肌苷)、ddC(扎西他滨)这三种药物对HIV具有强大的抗病毒活性。其中,AZT于1987年被批准成为全球首个用于治疗艾滋病的药物,这款以HIV逆转录酶为靶点的药物,为当时被视为“绝症”的艾滋病患者带来了生存的希望,开创了抗HIV疗法的新时代。此后,这三种药物成为多药联合疗法(鸡尾酒疗法)的基础,让艾滋病从“致命疾病”转变为可长期控制的慢性病,成为医学史上的一个重大转折点。满屋开创的这一系列治疗策略,至今已拯救了全球数千万人的生命,极大地延长了HIV感染者的寿命,显著提升了他们的生活质量。

2003年,满屋回到日本后又成功研发出一种以HIV成熟相关蛋白酶为靶点的药物“达芦那韦”( Darunavir)。该药对多重耐药性HIV同样具有显著疗效,被联合国机构首次批准登记为可在发展中国家免专利费使用的抗HIV药物,赢得了极高的国际赞誉。

◇ 山下晋司(76岁) 东京大学名誉教授

山下晋司在1970年代至1980年代期间受当时包括结构人类学、象征人类学、解释人类学等在内的文化人类学领域学术潮流的影响,逐步构建起了自己的学术体系。他长期深入印度尼西亚苏拉威西岛的山区,对当地的托拉查族展开田野调查,从事文化人类学研究。在这项研究中,他以托拉查族的仪式文化(尤其是丧葬仪式)为研究核心,深入剖析了印尼托拉查民族文化的动态,并由此开创了“动态民族志”这一新的研究领域。

由于托拉查族文化在苏哈托政权时期被纳入观光开发范畴,自1980年代末起,山下将研究重心从“仪礼”转向“观光”,调查地点也从托拉查转移至国际旅游胜地印度尼西亚巴厘岛,开启了对观光与文化关系的研究,从“观光人类学”的角度展开了新的探索。进入2000年代后,山下又将研究领域拓展至马来西亚沙巴州的生态旅游(一种以自然环境保护为核心的旅游形式)。

此外,随着全球化进程的加快,山下的关注点进一步延伸至跨国人口流动与文化变迁,特别是针对日本人在巴厘岛及马来西亚长期居住(退休移居)的现象展开研究。以这些“生活在夹缝之间的人们”为研究对象,开创了名为“跨界民族志”的新研究领域。

◇ 渡边浩(79岁) 东京大学名誉教授

渡边浩深耕政治学(日本政治思想史)领域,基于对儒学发展史展开的实证研究,清晰阐明了江户幕府时期日本儒学与中国明清时代儒学的差异,并且以全新视角重新阐释了儒学在明治时期日本吸收西方文明进程中所发挥的作用。

首先,渡边针对德川时代到明治时代的思想史变迁,将当时中国与朝鲜的思想潮流纳入其中进行对比,大胆重构了日本思想演进的概貌。他的首部著作《近世日本社会与宋学》,以详实的资料阐述了在中国与朝鲜作为政治体制正统思想的宋学,是如何在德川时期被日本吸收接纳的。他指出,朱子学凭借自身内在逻辑,逐渐对德川政治体制产生侵蚀作用,并为德川政治体制的崩溃以及明治维新的到来埋下了伏笔,同时也成为明治时代日本追求西方文化的思想根源,该观点从根本上对以往的历史观发起了挑战。

第二,渡边的研究并未局限于对个别思想家思想的剖析,而是进一步深入探究这些思想产生的思想史环境、思想传播的社会基础,以及构成其背景的社会结构与民俗。

第三,基于此前的一系列研究,针对自由、公与私、性别、民族主义等现代日本人在探讨政治与日常秩序时作为前提的诸多概念,渡边广泛调动横跨日本、中国和西方思想史的丰富知识,对这些概念的意义重新进行深度探讨,形成了他近年来的重要研究著作《明治革命·性·文明——政治思想史的冒险》。

渡边的研究多次颠覆那些被视为理所当然、甚至未曾充分意识到的论题与思维模式,其学术成果跨越学科的界限,为学术界带来了持续性的思想启发。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部