2025年的诺贝尔生理学或医学奖授予了日本大阪大学特任教授坂口志文与另外两位科学家,诺贝尔化学奖授予了日本京都大学特別教授北川进与另外两位科学家——坂口教授因“发现抑制免疫反应的机制”而获奖,该成果被认为有助于预防和治疗自身免疫疾病及癌症等与免疫相关的疾病;北川教授则因“开发能够自由吸附与释放气体的金属有机框架(MOF)”而受到高度评价,该成果有望在环境、能源问题及新材料开发等广泛领域得到应用。

日本学者时隔7年再度获得诺贝尔生理学或医学奖,坂口教授成为第6位获得该奖项的日本人;化学奖则是时隔6年再次颁给日本人,北川教授成为第9位日本人化学奖得主。自2021年以后,日本学者就一直未能在诺贝尔三项自然科学类奖项中摘得桂冠,并且这次是2015年来时隔10年的双奖壮举,日本全国上下为此振奋不已。

在不被看好的时代,坂口与北川两位日本科学家凭借常年不懈的努力赢得了今日的荣誉。他们不约而同地呼吁政府加强对基础科学与基础研究的支持,其背景是因为近年来日本科研实力的明显下滑。日本学者获得诺奖双奖在令人振奋的同时,也凸显了自由与勇于创新的研究环境的重要性,也让人看见了今后如何保障并完善这种环境的社会课题。

坂口志文教授(左,图片由大阪大学提供)与北川进教授(图片由京都大学提供)在记者会上谈及获奖的喜悦

坂口志文教授,发现抑制过度免疫的“调节性T细胞”

在日本免疫学研究的历史中,曾有两位科学家因划时代的成果获得诺贝尔生理学或医学奖——1987年,利根川进因阐明免疫抗体的多样性而获奖;2018年,本庶佑因发现在免疫细胞中蛋白质“PD-1”的功能而获奖。除此之外,还有多位科学家取得了“诺贝尔奖级别”的研究成果,在国际学术界享有盛誉。坂口教授也是其中的一位。日本的免疫学研究水平在全球范围内一直居于前列。

坂口教授自1970年代末至1980年代期间专注于免疫细胞的研究。后来他发现,在一种攻击侵入体内病毒等病原体的免疫细胞——T细胞中存在着能够抑制过度攻击,防止对自身组织造成伤害的细胞类型。1995年,他确认了这种免疫细胞的存在并发表论文。2000年,他将这种免疫细胞命名为“调节性T细胞”。

调节性T细胞可以应用于自身免疫疾病、过敏、癌症等疾病的治疗以及器官移植后的排斥反应防治等领域。所以,自21世纪以来,这一方向成为免疫学界备受瞩目的研究主题。发现调节性T细胞的坂口教授,长期以来一直被视为诺贝尔奖的有力候选人,这一点他本人也明白。

“太让人惊喜。我一直认为一项研究若能在临床上造福于人类,那就是最大的褒奖。能在此时获得诺奖这样的荣誉,感到无尚光荣。”——在大阪大学的记者会上,坂口教授这样说道。这番话坦率地表达了对自己长期坚持研究的自负与自豪,以及喜悦。

监视发现并抑制过度免疫反应的调节性T细胞(Treg细胞)示意图(供图:诺贝尔财团)

研究环境不断变化中持续努力

坂口教授的研究生涯并非一帆风顺,也曾经历过困难时期。1977年,他从京都大学研究生院转至爱知县癌症中心,因对切除胸腺的实验鼠产生自身免疫疾病的现象产生兴趣而开始了基础研究。之后,他在京都大学取得博士学位,并出国深造。在美国,他先后在约翰斯·霍普金斯大学、加州大学圣地亚哥分校等四所大学和研究所坚持研究工作。

回到日本后,坂口教授获得了当时的新技术事业团(现为国立研究开发法人科学技术振兴机构,JST)的研究支持。1995年,他发表了关于调节性T细胞的论文,同年成为东京都老人综合研究所免疫病理部门的部长。1999年,他以教授身份回到母校京都大学再生医科学研究所工作;2011年,他成为大阪大学免疫学前沿研究中心教授。由此可见,通向诺贝尔奖的研究成果,并非在单一优越环境下一气呵成的,而是坂口教授在不断变化的科研环境中,坚持不懈获地努力得来的。

在他研究生涯的前半段,免疫学领域普遍认为并不存在能够抑制免疫力的免疫细胞。坂口教授的论文也曾被拒载过。他挺过了那段艰难时期,最终赢得了今天的荣耀。他在接受前日本首相石破茂的祝贺电话时表示:“执着坚持,才有了今天的成就。”

坂口教授说他最先分享获奖消息的人是他的妻子坂口教子女士。他在10月6日的记者会上表示:“因为一直和妻子共同研究,我想她会为我感到高兴的。”教子女士是当年在爱知县癌症中心皮肤科从事研究工作时与坂口教授相识的,两人共同开展研究工作,后来还一起赴美。她也作为共同作者署名在1995年的论文中。10月7日的记者会上,教子女士与坂口教授一同出席。她表示:“(调节性T细胞的存在)获得了世人的认可,这是让我最开心的。”她的话语中充满了与丈夫共同经历艰辛的真实共鸣。

宣布2025年诺贝尔生理学或医学奖授予坂口教授等三人的记者发布会(截图自诺贝尔财团发布的记者会视频,由瑞典卡罗林斯卡研究所提供)

10月7日,获奖消息公布的次日,坂口教授(条幅右侧)在大阪大学本部事务机构大楼前接受熊野郷淳校长(条幅左侧)等大阪大学校方人员的祝贺(供图:大阪大学)

北川进教授发现的超微细“立体网格结构”可用于多种用途

北川进教授开发的金属有机框架(MOF)是一种有着金属离子与有机分子交替堆叠结构的划时代新材料,其特点是拥有无数规则排列的“茂密孔洞”,形成立体网格结构。利用可调节大小的微小空间,可以储存或分离各种气体。其制备方法以混合溶液为基础,操作简便,而且通过金属离子与有机分子的不同组合,可以形成多种结构。

因此,这种材料不仅在吸附二氧化碳、储存新一代能源氢而备受关注的环境与能源领域,还在包括工业在内的多个领域拥有广阔的应用前景。作为在材料科学领域备受期待的新材料,在环境领域的应用尤其受到关注。MOF可以用于回收大气中导致地球变暖的二氧化碳,还能去除因致癌性无法排除而在世界各地引发争议的有机氟化合物(PFAS)。

能够自由进出各种气体的金属有机框架(MOF)示意图(图片提供:诺贝尔基金会)

活性炭和沸石作为吸附有害物质的材料早已广为人知。然而,要像 MOF 那样能够对孔的形状和大小进行微观、精密地调控却非常困难。北川教授在1990年代与共同研究者开关研究,并在1997年证实,这种制备简便的MOF能够吸附和储存甲烷、氧气、氮气等气体。

北川教授在一系列研究中,首先注目的是骨架结构中往往会被忽视的空间,也就是“孔”。1992年,他在观察实验中得到的晶体材料的结构时,发现其中存在无数的孔洞。“看到那些孔时,我立刻觉得非常有趣,感到无比兴奋。”他在获奖消息公布后的记者会上谈及研究取得突破时这样说道。北川教授还平静地表达了自己的喜悦:“当时普遍认为有机分子和金属离子的结构很容易被破坏,但我证明了它们拥有稳固的结构。我认为,正是与其他获奖者的团队合作,使得我们的成果得到认可。”

瑞典皇家科学院委员会成员宣布北川教授等三人获得诺贝尔化学奖的记者会现场视频截图(视频截图由瑞典皇家科学院/诺贝尔财团提供)

京都大学师生向北川教授赠送祝贺花束(图片提供:京都大学)

颠覆常识的震撼发现

北川教授在京都大学研究生院工学研究科博士毕业后,成为近畿大学理工学部的助教。大约在1990年担任副教授期间,他开始研究金属离子和有机化合物等的分子能够自然组装的“自组装”方法。该研究为后来的MOF开发奠定了基础。与沸石等坚硬的无机物不同,当时的常识认为软性有机物无法形成稳定的多孔材料,而北川教授的研究颠覆了这一观念,成为了一项震撼性的发现。

北川教授也经历过作为研究者发表的数据被质疑的屈辱体验。北川教授回忆说研究得道路上充满了艰辛,他在京都大学举行的记者会上回顾了当年如何突破学术界的质疑与压力:“论文发表后,受到了非常多的抨击,大家都在质疑这是真的吗。(即便如此)我的心情没有丝毫动摇,继续坚持研究”,“在遭受抨击时,甚至分不清流下的的是泪水还是汗水”。北川教授目前担任京都大学理事、副校长。与坂口教授同样,北川教授也是化逆境为动力的典型。

北川教授毕业于已故诺奖学者福井谦一教授同一研究体系的实验室。福井教授于1981年因提出“化学反应的前沿轨道理论”获得诺贝尔化学奖,是首位获得该奖项的日本学者。北川教授的前辈中还有因“锂离子电池开发”而在2019年获得诺贝尔化学奖的吉野彰教授。北川教授回忆道:“正是在福井学派的长期熏陶和训练下,才有了今天的成就。”他与吉野教授也曾多次在学术会议上相遇。

获奖消息公布当日深夜,北川教授与吉野教授进行了电话交谈。据共同通信社的报道,吉野教授说:“我们继承了福井教授的DNA。”北川教授回应道:“完全正确。”他回忆起福井教授常常提醒他们在研究中要考虑到应用。吉野教授也对后辈北川教授的成就给予高度评价,称其研究成果将成为“实现可持续社会的利器”。

获得诺贝尔化学奖的福井谦一教授(左、已故),右侧为1973年获得诺贝尔物理学奖的江崎玲於奈教授(右,现年100岁。照片摄于1981年10月)

74岁、京大出身、对研究的信念、创业等——两位教授拥有诸多相似之处

坂口教授和北川教授有许多共同点。两人分别出生于滋贺县和京都府,彼此相邻,今年都是74岁。即便年过古稀,他们现在依然保持旺盛的探索精神,继续研究。此外,两人都曾就读于以自由学风著称的京都大学。两位教授均曾获得JST的多项研究资助,并担任资助项目的负责人。

获得自然科学类诺贝尔奖的日本科学家(包括取得美国国籍者)总数已经达到27人,其中毕业于京都大学的共有10人,居各大学之首。在面向年轻学生的记者会上,北川教授表示:“希望大家珍视京都大学的传统——保持知识领域的好奇心,去做有趣的事情。”谈到“京都大学的福井学派”,他补充道:“即使研究领域不同,也有共同的思想与传统。去做没人做过的事、做有趣的事,已经成为福井学派的传统。”

两位教授都强调,即便在研究遭遇困难的时期,也要保持兴趣并持续努力,这是非常重要的。他们对研究的信念也非常相似。坂口教授表示:“珍视自己感兴趣的事情,就会发现新的事物。长期坚持下去,不知不觉中就会达到有趣的境界。”北川教授则表示:“无论何时,都要相信自己的直觉。去挑战别人没有考虑过的课题。正是因为自己的兴趣与研究对象的相互融合,最终改变了我自身的研究方向。”

为了将2人的研究成果应用于社会,关联初创企业已先后成立。基于坂口教授的成果,大阪大学孵化的公司“RegCell株式会社”于2016年成立。该公司现已将总部迁至美国,面向全球致力于在自身免疫疾病和癌症治疗等领域的药物研发。而以北川教授研究成果社会化为目标的公司“株式会社Atomis”于2015年成立,北川教授现担任其科学顾问,旨在推动研究成果在多个领域的应用。

日本的高被引论文数低迷,昔日风采不再

自2000年以来,日本在诺贝尔自然科学类三大奖项中获奖的科学家已超过20人,仅次于美国,显示出了日本的科研实力。然而,这些获奖成果的研究多集中在20~30年前,研究萌芽期甚至在更早的年代。遗憾的是,过去10余年间,日本的科研实力在国际版图中明显下降。

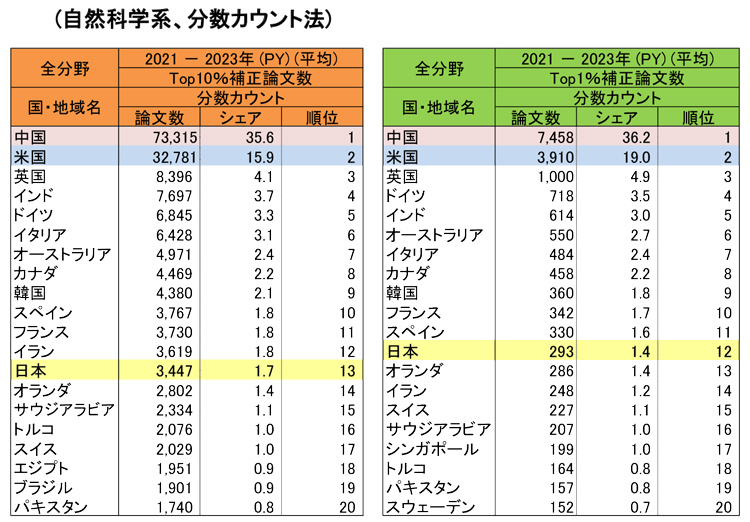

根据日本文部科学省科学技术与学术政策研究所2025年8月发布的《科学技术指标2025》,日本在“Top10%论文”(受关注、高被引论文)数量上,从2021至2023年的全球排名均在第13位,处于低迷状态。与排名第一的中国和第二的美国相比,日本差距明显。而1980年代至2000年代初,日本在论文数量和高被引论文一直名列前茅,昔日景象已不复存在。虽然高被引论文未必等同于“诺贝尔奖级”成果,但日本未来是否还能持续出现获奖者则令人不安。

坂口教授在与前首相石破茂通电话时呼吁:“日本对基础研究的支持不足。在免疫学领域,日本的投入仅为德国的三分之一。希望加强对基础研究的支持。”北川教授在接到文部科学大臣阿部俊子的祝贺电话时也表示:“基础研究是长期事业。正如大家所说,需要重视基础研究并采取措施加以强化。需要有政策来保障年轻人的研究时间,同时增加科研支援人员。”北川教授强调,基础研究对后续可转化为社会实用的应用研究至关重要,由于基础研究耗时长,因此需要提供人员支持。

2021~2023年高被引论文“Top10%”(左)与“Top1%”(右)排名(供图:日本文部科学省科学技术与学术政策研究所)

为年轻研究学者营造良好的研究环境

1981年福井谦一教授获诺贝尔化学奖时,笔者曾在京都支局采访了福井教授,自那时起便一直以各种形式持续关注着日本科学家的诺贝尔奖获奖情况。经济稳定增长期、泡沫期及破灭期、经济低增长和低迷期的……40多年中,时代与日本社会经济发生了巨大变化。然而,无论时代如何更替,生理学或医学奖始终推动着生命科学的发展,探讨生命与人类的本质,并推动医学与医疗的进步;物理学奖和化学奖则掌握着将基础研究成果转化为创新的关键,对日本经济和社会发展也做出了贡献。

基础研究的重要性及其强化的必要性,一直是众多日本获奖者强调的重点。在过去10年来,这一呼声愈发强烈。北川教授借用庄子的“无用之用”的思想,表达了那些一开始看似无用的基础研究,最终也能对社会产生价值的深刻感受。

在宣布将今年的诺贝尔化学奖授予北川教授时,瑞典皇家科学院评价道:“有望通向解决人类面临的重大问题。” 这一评价也令日本人感到无比自豪。今后,“发源自日本”的研究成果和技术能否持续在全球获得高度认可,并在国内外发挥作用,关键在于能否为未来的年轻研究者提供自由且充满活力的研究环境,并加以保障和完善。两位教授的言辞中,饱含对今后日本科学界应汲取的诸多启示。

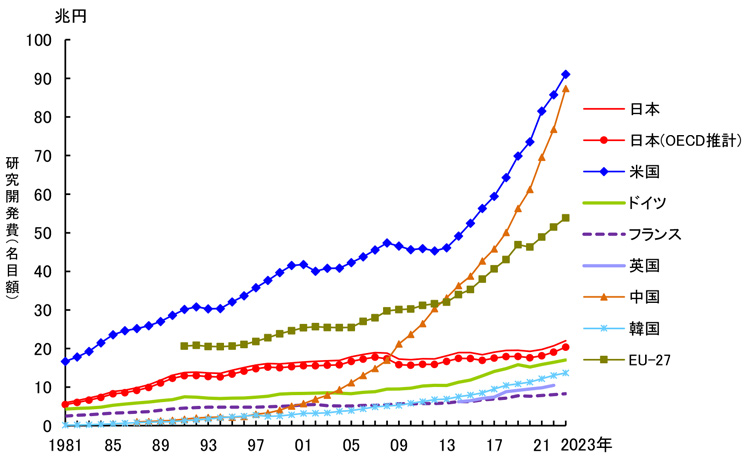

1981~2023年世界主要国家研发经费总额的变化趋势(供图:日本文部科学省科学技术与学术政策研究所)

原文:内城喜贵/科学记者、共同通信社客座评论员 JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部