“健康长寿”——无论程度如何,这几乎是所有人的共同心愿。为实现这一愿望,日本有一项国家推进的研发项目——在“登月型研发项目”中制定的目标2就是“到2050年实现可超早期预测和预防疾病的社会”(以下称“目标2”)。在项目启动约4年半后的3月29日,在东京台场的日本科学未来馆内举办了“2025公开论坛——从治疗转向预防的医疗”(主办:日本科学技术振兴机构=JST)。

由统筹目标2的项目总监(PD)牵头,5个子项目的负责人(PM)齐聚现场。现场与线上合计超过170人参加。

从“未病”阶段便积极干预,重返健康状态

从昔日秦始皇追求长生不老的时代至今已过去2200多年,健康与长寿一直是人类不变的主题。或者说,这一愿望甚至已超越个人范畴——紧张的医疗资源和持续膨胀的社会保障费用,为现代人类的未来蒙上了一层阴影。

更严重的是,一旦罹患重大疾病,不仅危及生命,生活质量(QOL)也将显著下降。要实现包括十大内容的登月型项目的共同使命“身心健康(Well-being)”,“从治疗转向预防的医疗”可谓人类追求的夙愿。

然而,现行“医疗”本质是对已患病者的应对行为,而目标2旨在发病前的“未病”阶段,通过积极干预使身体重返健康状态,从而预防重大疾病的发生或恶化。然而,“未病”的定义却暧昧模糊。

用数理模型分析海量数据,实现定量界定

首位登台的合原一幸(东京大学特别教授/名誉教授)挑战的正是这一棘手的定义问题。关于未病的定义,作为数理科学专家的合原教授强调研究成果称:“以往只能从定性角度宽泛把握,难以明确界定‘此处即为未病状态’。但通过对海量生理数据的数理分析,已能实现定量界定。”

合原一幸教授

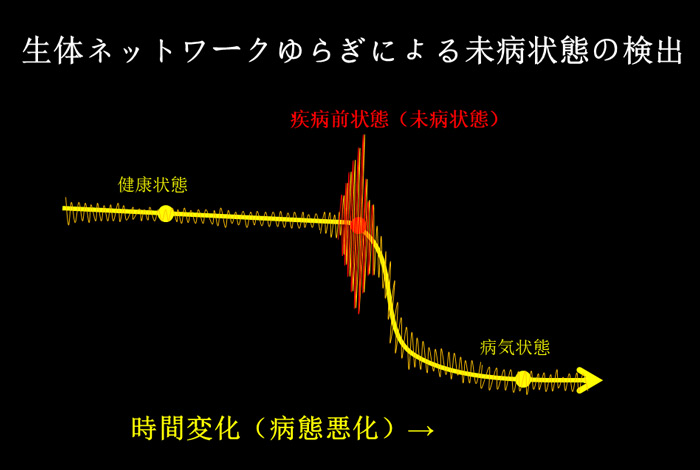

健康人群即便身体略有不适,多数情况下休息后即可恢复。而处于未病状态的人,若放任不管则容易大幅恶化并发病。通过对这类人群的各种生理指标进行数理分析,合原教授发现发病前会出现基因表达的波动异常增大等变化,基于这些变化研究人员成功地界定了需要干预的未病群体。

健康状态经由未病阶段向疾病状态发展的示意图。合原教授将未病状态下的生理指标的变化称为“波动”(供图:合原教授)

值得关注的是,合原教授指出这类预兆检测的方法论与电网稳定性、经济走势、交通拥堵等领域具有共通性。目标2的多个项目已与合原的团队合作,通过引入数理模型与数理分析的跨领域研究取得了丰硕成果。以上事例说明数据科学家积极参与医疗领域,能够加速研究进程。

阐明癌症抑制机制,提供社会制度变革的机遇

接下来论坛介绍了一些不同疾病的案例,率先登台的是大野茂男(顺天堂大学研究生院医学研究科特任教授)。大野教授的研究聚焦于收集癌变前的病例,并探究其中出现的变化,而这类病例的收集在以往并不常见。

大野茂男教授

已知癌症由细胞基因变异累积触发。近年来的研究发现,正常细胞也会发生基因变异。对此,大野教授的团队提出了“人体本身就具有抑制基因变异,能够避免癌变的机制”这一理念,目前正致力于阐明癌症发病的过程。

该研究也面临问题。由于此前缺乏类似研究,为了普及上述理念需要推动社会制度的变革和加速临床试验进程。为此大野教授认为需要发起全民与产业界参与的联合运动,“希望研究成果能成为推动社会变革的机遇”。

利用智能手表与面部图像预测糖尿病

随后登台的是片桐秀树(东北大学研究生院医学系研究科教授),他的研究对象为糖尿病。据日本厚生劳动省最新调查,日本国内接受糖尿病治疗的人数超过550万,与癌症、脑卒中(俗称中风)等并列为日本五大国民病。

片桐秀树教授

糖尿病的棘手之处在于症状出现前就已进展。为此,片桐教授团队的主要研究方向并非采用验尿或验血等给患者带来负担的既往手段,而是通过简便方法促进日常监测,实现“早发现、早预防”。

研究团队不仅确立了利用智能手表预测糖尿病的方法,还在通过面部静态图像识别糖尿病超早期高危人群的技术上取得了突破性进展。目前两项技术均已推进至可申请专利阶段,实用化前景可期。

片桐教授在总结发言中强调“医生无权限制患者的生活方式,而应全力支持其追求幸福”,展现了以患者为本的立场。

从大脑与器官的相互作用入手,捕捉认知症的前兆

中场休息后的首位发言人高桥良辅(京都大学研究生院医学研究科特命教授),不仅致力于揭示被认为是认知症病因的脑内异常蛋白质的堆积机制,还试图通过与大脑的“相互作用”捕捉器官出现的病变征兆,从而预防疾病的发作。

高桥良辅教授

这种相互作用最引人注意的现象是:异常蛋白质在向大脑积聚前,往往会先滞留于肠道。据称,在认知症之一的帕金森病发病前,许多患者会出现便秘症状。但高桥教授认为,当然不能仅因为便秘就怀疑患有认知症,必须通过深入研究进一步验证其因果关系。

高桥教授谈到未病期精准干预的具体措施时自信地表示“开发生物标志物和发病预防方法是最终目标”。

解析病毒感染时的身体反应,按模式开发预防策略

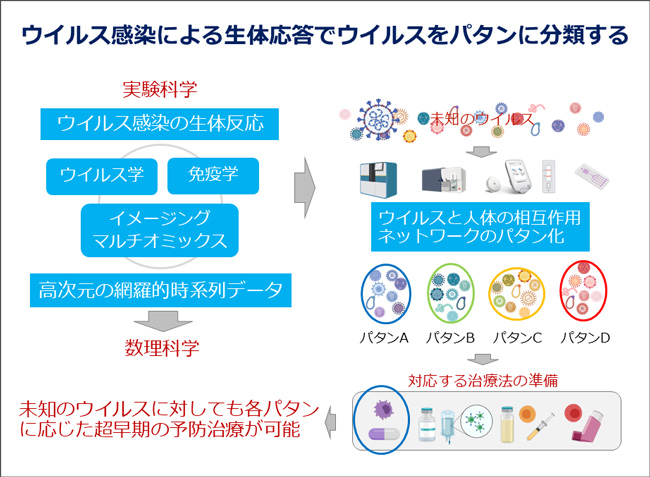

最后登台的松浦善治(大阪大学微生物病研究所特任教授)致力于传染病未病期的干预。传染病与前述疾病不同,未病期往往较短,征兆也难以捕捉。对此,松浦团队致力于的是阐明重症化机制。

松浦善治教授

松浦教授的研究团队通过免疫学与数理科学的协作,对病毒感染时的身体反应进行分类。并根据不同模式的特征开发预防策略,以实现对未知传染病的超早期治疗与蔓延预防。

研究团队将实验获得的海量数据交由数理科学团队处理,对自然界中繁多的传染病进行了模式分类(供图:松浦教授)

近年来引发人类社会恐慌的新型冠状病毒肺炎、埃博拉出血热等,多为动物感染源的人兽共患传染病。松浦教授指出,这种现象本身并不意外,事实上,新兴传染病中高达75%属于人兽共患病。他强调,人为因素破坏生态系统健康将引发传染病大流行,因此呼吁重视“全健康(One Health)理念”(追求人类、动物与环境整体的共同健康)。

是否接受可能出错的治疗,患者一方的态度也极为重要

最后环节是全体发言人的专题讨论。担任本次讨论会主持的是科学传播员本田隆行,他介绍了一个10多岁学生的事先提问:“在‘预防医疗’中,即使限定于特定条件,是否也会被诊断为患病吗?”

本田隆行

面对这个提问,目标2项目总监祖父江 元(爱知医科大学理事长兼校长)边挠头边回答:“这个问题看似简单,实则是个触及本质的难题。”因为他问出了预防医学与当前医疗中“诊断”的不同之处:“我们可以将风险告知患者并努力促进其进行预防。但若被问及具体发病时间和概率,现阶段还难以准确回答。”祖父江 元认为,关键在于通过海量数据多维度提升预测的准确度,“如同天气预报属于概率论,所以目标2有必要尝试构建提升利用价值的机制。”

祖父江 元校长

对此,高桥教授提出关键问题:“当预报降水概率30%时,有人选择带伞有人选择不带。同样,患者也需要权衡治疗方案可能存在的误判,做出是否接受治疗的选择。”本田随即附议:“这对患者一方的认知态度也提出了新要求。”

七成民众持接纳态度,问题在于规则制定

讨论的后半程围绕ELSI(伦理、法律与社会议题)展开。正如前述讨论所指出的那样,针对“未病期”这一前所未有的概念,患者方无法置身事外。作为目标2的一个环节,在日本科学未来馆开展的调查结果显示,70%的受访者接受以预防为目的的使用生物数据,但考虑到来到科学未来馆的是对科学持有高关注度的群体,所以这一调查结果可能与整个社会认识存在偏差。

毕竟,详细的生物数据近乎个人信息,必须谨慎使用。目标2团队也将此列为重点课题,现场多次出现“加速规则制定”的呼声令人印象深刻。

祖父江 元谈及目标2的进展时表示“已看到些许曙光”,并提到研究价值“将给下一代带来重大影响”。正如这种“价值”的体现,登月型项目已投入了巨额国家经费。正因如此,今后更需持续向国民透明地公开其成果与课题。

接下来期待通过充分吸纳民众参与讨论,逐步明确当前医疗无法定义的“未病期干预”的新方式。

论坛结束后,日本科学未来馆科学传播员加藤昂英还带领参观了展馆

原文:关本一树/JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【相关链接】

登月型研发项目介绍 登月计划目标2

登月计划目标2 2025公开论坛——从治疗转向预防的医疗