笔者陈小牧(中) 在东京大学本乡校区与张春杰(右)、田思俭(左)交流

【人物介绍】

陈小牧:本次对谈主持人,日本留学问题专家。留日教育学硕士,日本政府(文部科学省)国费奖学金获得者,主要著书《日本留学之味》(日本名校50学子访谈录)。

张春杰:地球探测信息技术专业,本硕博毕业于中国高校,2022-2023年为东京大学联合培养博士,2025年起作为日本学术振兴会JSPS特别研究员,在东京大学地震研究所从事人工智能在地球科学中的应用研究。

田思俭:土木工程专业,湖南大学和新西兰奥克兰大学建筑学硕士,现于东京大学社会基盘攻读博士学位,研究方向为城市信息系统与人流模拟。

春夏之交,笔者(陈小牧)再次踏入东京大学(以下简称东大)本乡校区,这里不仅承载着厚重的历史与建筑之美,还有笔者钟爱的东大生协本乡书籍部。当然,此次之行的重点并非漫步校园,而是与两位在东大求学和工作的女性,共同探讨当下东大的热门话题。在信息化、远程交流盛行的当下,面对面交流显得尤为难得。

过去30年,日本大学为缩小与欧美名校的差距,进行了诸多改革。然而,作为日本顶尖学府,东大在剧烈变化中也出现了不少引人关注的“异变”。此次对谈,通过中国学者和留学生感受到的变化,涉及东大本科女性录取率长期低迷、中国留学生数量激增引发日本舆论讨论等内容。在大约四小时的交流中,碰撞出了许多意想不到的火花,成为笔者此行的最大收获。

东京大学的标志性地标“赤门”

性别困局:东大女生低录取率背后的多重成因

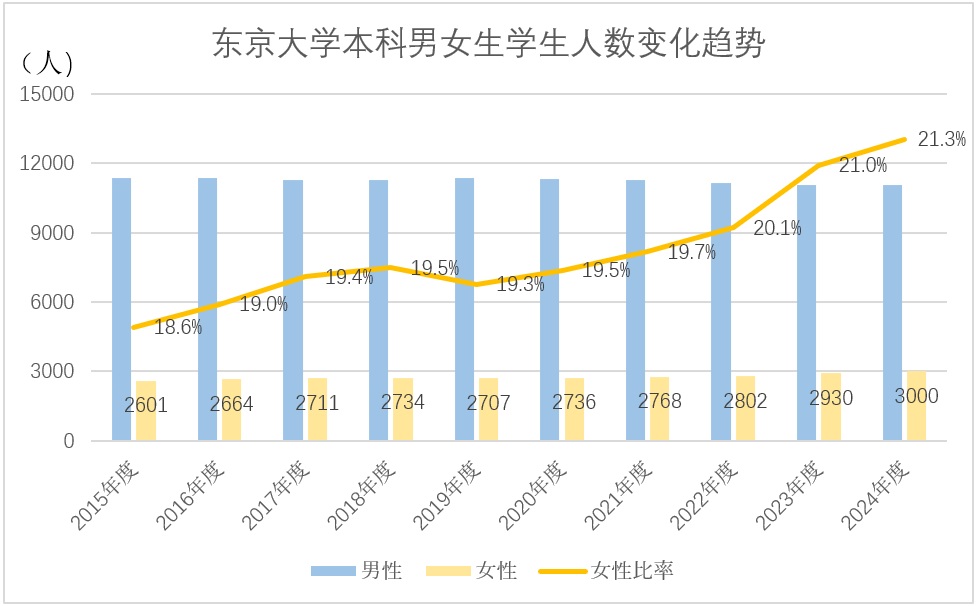

陈小牧:2025年春季东京大学本科一般入学考试中,报考者中女生占比达23.3%,女生合格率升至20%(596人),创下了东大的历史峰值。然而,回溯近二十年数据,东大本科女生录取比例始终在20%区间徘徊。这一结构性困境已成为日本社会年复一年的热议焦点。东京大学综合文化研究科矢口祐人教授在其著作《为什么东大净是些男生》(なぜ東大は男だらけなのか)中,通过历史溯源揭示了东大与生俱来的“男生基因”。相比之下,中国顶尖学府北京大学女生占比约50%,清华大学也超过30%。尽管两国最新统计已刷新数值,但中国高校的性别构成很少引发社会舆论涟漪,反观日本社会,性别差异已成为每年必议的热门话题。

田思俭:中国的高考是统一考试,男女平等参与,按分数填报志愿,不像日本采取多种方式、个别筛选。所以在中国,性别比例并不敏感。而在日本,各大学在性别选择上有更大的自由度,所以女性大学生的入学比例被视作性别平等和社会多样性的重要一环。

陈小牧:数字革命加速了社会变革,大学必须培养“问题发现型”人才,因此需要从招生环节做出改革。日本的大学录取正在从单一笔试向“综合选拔”“推荐型选拔”过渡,目的是确保多样性,包括地域、性别和背景。

张春杰:确实,在中国,理工科女生的比例越来越高,很多时候男生反而处于劣势。而日本则高度敏感化性别问题,每年广泛讨论。日本对女性的社会期待,与中国截然不同,这直接影响了日本女生是否愿意挑战东大这样的高等学府。

根据东京大学公开的数据制作

田思俭:我认为,问题之一在于意愿。女性的智力不逊色于男生,但她们是否有足够的意愿和动力去迎接挑战?高等教育的竞争不仅是智力的比拼,更是毅力、目标感和抗压能力的考验。日本社会缺少成功女性榜样,让很多女生难以建立挑战东大的信念。榜样的力量非常重要,日本需要更多成功女性的出现来激励下一代。

张春杰:这背后其实是日本文化的问题。虽然经济发达,但女性社会地位偏低。在影视剧中,女性被期待成为贤妻良母,学校也鼓励女生学习插花、茶道、料理,而不是挑战学术或职业。这些文化观念从根本上影响了她们的选择,导致报考人数少,录取率自然也低。

陈小牧:近年有些变化。不久前,一位东大毕业的男生跟我聊起,他说现在日本物价飞涨,仅靠男性收入养家已不现实。

张春杰:是的,如今越来越多日本女性走入职场,一定程度上提升了女性的地位。现在经常可以看到女性从事过去只有男性从事的工作,不再局限于“女性该做的事”。

陈小牧:就东大的本科推荐入试而言,报名时男女生比例接近,但录取的80%为男性。这说明东大的选拔偏向男性,对女性不够友好。东大副校长林香里教授也承认,东大外国人入试仍以笔试为主,不符合全球化潮流,需要改革。今后中国学生报考东大,特别是本科时,需要注意提升综合实力。

田思俭:从我个人经验看,初中阶段女性普遍成绩优秀,但到了高中,男生成绩显著提升。青春期后,女性更容易陷入对社会和人生意义的思考中,而男生因晚熟,反而专注于学业。

张春杰:我高中时比初中更努力、目标更明确,但成绩反而下降,这可能与智力发展的瓶颈期有关。有些人早熟,有些人十八岁后才迎来飞跃。这种个体差异影响考试结果。还有不能忽视的是日本对女性外貌的高要求,感觉有种容貌焦虑。无论药妆店、街头、办公室,女性补妆成了常态。我经常看到我们这边的女老师每天中午在卫生间补妆,这种压力和文化导向让女性投入大量精力在外貌管理上,而非学术。虽然爱美一定影响学业,但过度关注会稀释学术投入。

田思俭:而且,日本是“平均主义”社会,抱负再大,回报差距也不大。很多女性因此选择收入稳定、门槛低的职业,比如美容、美发、美甲,而不是学术竞争。

张春杰:能够进行多元选择也体现了社会开放,但也分散了女性对顶尖高等教育的关注。日本不像中国,有明显的体制内外、职业阶层划分,这也削弱了女性通过高等教育改变命运的动力。

陈小牧:为提高理工科女性比例,日本一些大学设立了“女生入试”特别通道。这一制度引发了讨论,有人视为进步,也有人担心公平性受损,甚至导致新的性别歧视。

东大生协本乡书籍部一瞥

张春杰:我个人觉得这是社会进步的体现,但毫无疑问,这也会触碰到一些人的利益。比如,制度如何落实,能否真正为女性争取到权益,而不是被人钻制度空子,这涉及公平性的问题。

陈小牧:东大男女比例失衡,不只是应试制度的问题,更是文化、社会结构和性别角色认知的集中体现。

东大中国留学生激增:国际化背后的机遇与挑战

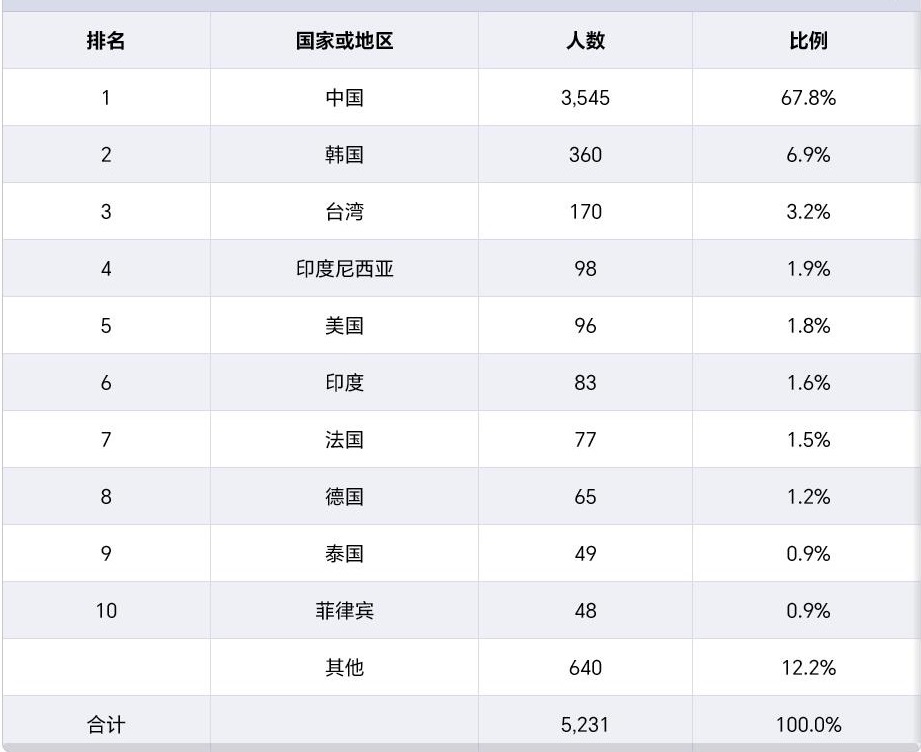

陈小牧:近年来,日本媒体常用“东大异变”来形容东京大学的变化,尤其是中国留学生数量的激增。数据显示,东大中国留学生人数从2008年的727人增长到2024年的3545人,增长了四倍以上。现在,越来越多中国本科毕业生申请日本大学院(研究生院),毕竟东大本科对外国人开放的名额极少,许多专业的录取名额甚至只有个位数,而大学院则更开放,现在大学院中五个学生中就有一个是中国人,这一现象在日本引发了大量讨论。

东京大学外国留学生人数(截至2024年11月)

来源:东京大学统计数据

张春杰:没错,这背后的原因其实不是日本有多特别,而是中国高等教育太“卷”了。中国国内研究生入学竞争激烈,很多人自然会寻找一个相对宽松的路径。经济上,日本留学比欧美便宜,综合比较下来成了较好的选择。作为日本的顶尖学府,东京大学自然成了留学首选。很多人其实就是奔着“镀金”来的,目标是获取一份“海外经历”。

陈小牧:但对此,日本舆论对中国留学生激增表现出复杂情绪。一方面,中国留学生人数多、竞争力强;另一方面,也有人呼吁增加来自其他国家的留学生比例,比如印度和东盟。

张春杰:是的,最近东大乃至整个日本都在推行吸引印度留学生的计划。今年我们研究室新来的两位研究员就是印度人,并且是接受资助来的。

陈小牧:日本大学的国际化一直推进得不顺利。东大希望打破日语壁垒,目前接收的外国留学生主要来自汉字圈国家,课程以日语授课为主。根据JASSO的统计数据,中国在日本高等教育机构的留学生人数超过12万人,而印度只有1600多人。日本其实很想引入更多元化的留学生群体,但由于欧美国家高等教育资源丰富,所以非汉字圈国家的学生对日本兴趣本就有限。

张春杰:还有一个现实原因,就是日本科研岗位薪资偏低,靠热情“发电”不太现实。要吸引国际人才,必须提高薪资水平或资助比例。

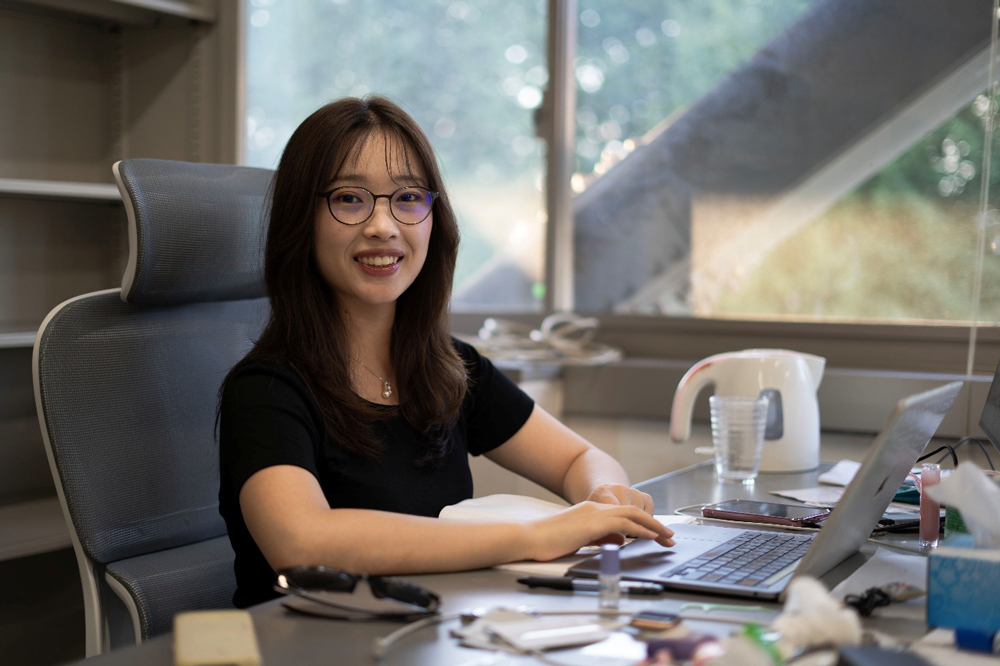

张春杰在东京大学工作中

陈小牧:东大有一个“优秀博士课程”助成金项目(次世代研究者挑战研究项目SPRING),最高资助额每年290万日元,获得该资助的中国留学生占了三成。这也引发了日本社会一些争议。一方面倡导国际化,另一方面又觉得中国留学生拿走了太多资源,应该更重视日本本国学生。日本有议员甚至主张模仿欧美,对外国留学生收取更高的学费,比如美国公立大学对外国学生收约2.9倍学费,加拿大收取约5.5的学费。你们觉得这种“双轨制”在东大可行吗?

张春杰:我觉得不可行。过去30年,日本大学国际化排名并没有显著进步,包括东大在内。如果在缺乏优质生源的前提下削减中国优秀的留学生,那东大的地位就只会下滑。学费过高会让优秀学生望而却步,更严重的是可能影响学校口碑,出现“水硕”印象,最终流失优质生源,形成恶性循环。

田思俭:没错。如果门槛只是经济门槛,反而会吸引那些有钱但未必优秀的人,生源质量下降,从长远看,这对东大的国际地位是致命打击。但另一方面,我们也要承认,现在校园里中国学生确实很多,有时走进食堂,听到的都是中文,有人打趣说“感觉像没出国”。

陈小牧:这里就不得不提到日本留学的吸引力。与欧美等主要留学目的地相比,日本有地缘优势、学费低、性价比高。以东京大学为代表的国立大学,以及庆应、早稻田等私立大学,是日本高等教育的顶尖代表。随着地缘政治和全球格局的变化,中国国内又掀起了新一轮日本留学热。你们觉得日本留学现在还有哪些魅力?

张春杰:我先说。首先是现实问题:现在美国太难去了,欧洲资金不足、经济疲软,新加坡太小、太功利,生活环境也没日本舒适。一圈筛下来,日本成了更有吸引力的选择。第二,日本留学,尤其是东京大学,仍有很强的品牌影响力和口碑,回国后的认可度高,很多人眼里东大仍是顶尖学府。第三,中国国内科研环境“卷”得厉害,而日本的科研环境更自由,没有打卡制,也没人天天盯着你发论文。你能自主决定课题,有更大的探索空间,这对创新很重要。

我特别认同“自由”这一点。日本的学术氛围宽松,鼓励独立研究,不以短期成果为唯一评判标准。对于想真正沉下心来做事的人,这里是个很好的环境。还有一点不能忽视,就是生活质量。日本气候宜人,城市干净,交通便利。人际关系相对疏离,减少了社交压力。对我这种人来说,这种疏离感反而是一种生活加分项。

田思俭:我现在已经读了一年多博士了。对我来说,最大的魅力还是研究本身的吸引力。我的两位导师都非常热爱科研,也鼓励创新。即使一开始的想法听起来很大胆、实施难度很高,他们也会给予很大的支持和帮助。这让我在研究中获得了强烈的成就感。此外,日本培养兴趣爱好的成本很低,比如跳hip-hop、滑板、滑雪都很实惠。我来日本既能专注研究,又能接触到世界一流的舞蹈资源,工作与生活兼顾,让我非常满足。

日本留学中的田思俭

下篇将就博士培养、科研生态、语言壁垒与国际化困境等话题,深入讨论东京大学在全球学术竞争中的定位与挑战,展望未来改革的可能路径,敬请期待。

供稿:陈小牧

图片:陈小牧、张春杰、田思俭

编辑修改:JST客观日本编辑部