东京大学研究生院理学研究科附属植物园的望月昂助教发现,日本特有植物Vincetoxicum nakaianum(夹竹桃科)的花朵,是一种通过拟态被蜘蛛攻击的蚂蚁散发的气味,将秆蝇科昆虫吸引为传粉者的“蚂蚁拟态花”。尽管节肢动物中出现的蚂蚁拟态现象被认为此前已独立进化70次以上,但花的蚂蚁拟态在全球范围内尚属首次发现。相关研究成果已发表在期刊《Current Biology》上。

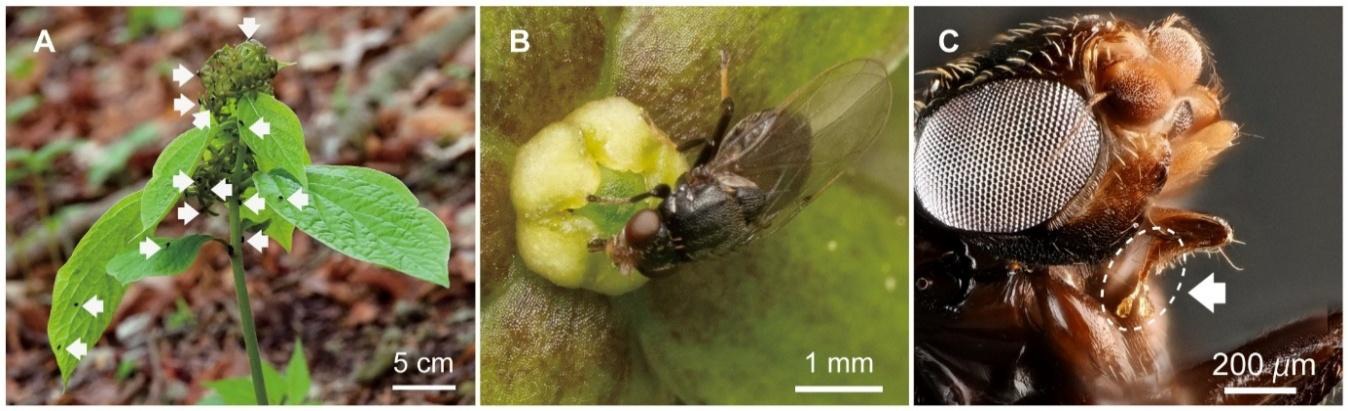

图1 Vincetoxicum nakaianum(V.nakaianum)的主要传粉者——赤角多鬃秆蝇(Polyodaspis ruficornis,秆蝇科)(供图:东京大学)

A:聚集在开花的V.nakaianum植株上的赤角多鬃秆蝇。

B:一只秆蝇将其口器插入合蕊冠。

C:花粉块(pollinarium)附着在该秆蝇口器的顶端。

被子植物在与昆虫、鸟类等传播花粉的动物(传粉者)的相互作用中,长期进化出了色彩与气味多样的花。其中,拟态花会模仿有花蜜的花朵、腐烂的果实或肉类,或是特定昆虫的雌性个体来吸引传粉者,是自然界中极为有趣的现象。例如,对有花蜜的Pedicularis japonica进行拟态的Cypripedium marcanthum var. rebunense、通过腐肉气味吸引蝇类与甲虫的犀角属及巨花魔芋、释放蚜虫信息素的部分火烧兰属、拟态蘑菇的小龙兰属等,拟态花的种类十分多样。

尽管在众多生物分类群中均已发现拟态花的存在,但近年来“探寻新的拟态花”这一研究本身却鲜有开展。因此,拟态花究竟分布在多少不同的分类群中、以及它们模仿的具体对象是什么等根本性问题,至今仍未得到充分阐明。

望月助教目睹了在东京都文京区的小石川植物园中栽培的V.nakaianum(夹竹桃科白前属)花朵上聚集了大量秆蝇科昆虫的现象,由此获得研究灵感。在秆蝇科中,已知存在一类会趁机利用蜘蛛或螳螂等捕食者的狩猎行为,吸食猎物体液的盗食寄生物种。此前,V.nakaianum的传粉者一直不明,而以这一观察为契机,望月助教提出了“V.nakaianum或许是模仿新鲜昆虫尸体气味的拟态花”的假说,并启动研究。

首先,望月助教在V.nakaianum的原生地——日光植物园及其周边区域,于2021年至2025年累计开展了150小时的传粉者调查,结果证实,包括赤角多鬃秆蝇(Polyodaspis ruficornis)在内的4种秆蝇科昆虫是V.nakaianum的传粉者。

接下来,望月助教使用气相色谱-质谱联用仪分析V.nakaianum的花朵气味,共检测出26种挥发性化合物。其中,壬烷、十一烷、乙酸辛酯、乙酸癸酯、6-甲基水杨酸甲酯(6-MMS)这5种成分在检测中均稳定检出。他利用按花朵气味中5种成分比例复现的合成混合液开展野外实验,结果发现,与传粉者种类相同的秆蝇被该混合液吸引。此外,通过对比去除其中1种成分的“减法混合液”,实验还证实,当缺失乙酸癸酯与6-MMS时,混合液的吸引力显著下降;同时发现,这两种成分单独存在时均不具备吸引效果,仅二者组合才能发挥吸引力。

为进一步探究V.nakaianum的花朵气味与哪种昆虫的气味相似,望月助教参照信息化学物质数据库Pherobase,调查了含有花朵气味5种主要成分的昆虫类群。结果显示,膜翅目、鞘翅目、半翅目等类群均共享部分成分,尤其在蚁科山蚁亚科中,确认到多个同时含有乙酸癸酯与6-MMS的案例。

于是,望月助教在V.nakaianum原生地周边采集蚁类、步甲类、蝽类共计38种昆虫,对它们受刺激后释放的气味进行分析。结果发现,日本山蚁及其近缘种Formica hayashi在被蜘蛛捕食时释放的气味,与V.nakaianum的花朵气味酷似。行为实验也证实,被蜘蛛捕食的日本山蚁可以吸引秆蝇。

依据以上结果,望月助教得出结论:V.nakaianum通过拟态“被蜘蛛捕食的日本山蚁类所释放的气味”,吸引作为传粉者的秆蝇。已知盗食寄生蝇类传粉的案例包括:释放一种猎蝽气味的马兜铃属植物、拟态蜜蜂警告信息素的夹竹桃科吊灯花属植物等,但V.nakaianum的拟态与这些案例均不同,属于新的拟态模型。

望月助教表示,今后将进一步阐明秆蝇的生活史及其与蚂蚁的相互作用,同时推进白前属近缘种的传粉方式与系统关系的解析工作;为旨在阐明蚂蚁拟态花这一特殊性状进化过程的同时,持续推进近缘种中新拟态花的发掘工作。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Current Biology

论文:Olfactory floral mimicry of injured ants mediates the attraction of kleptoparasitic fly pollinators

DOI:10.1016/j.cub.2025.08.060