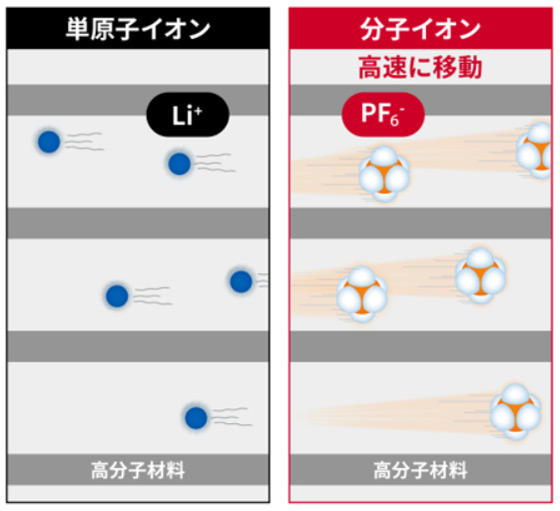

日本国立研究开发法人产业技术综合研究所(简称产综研,AIST)等组成的研究团队发现,在可反复使用的二次电池中,作为分子离子的六氟磷酸根离子(PF₆-)在电极内部的移动速度快于锂离子(Li+)。这一发现表明,如果能开发出分子离子在正负极间往返传输的“分子离子电池”,就能实现电池的快速充放电,这将有望推进与当前普及的锂离子电池并行的新型二次电池的研发。

分子离子比单原子离子移动速度更快的示意图(供图:产综研)

二次电池又称充电电池,其中锂离子电池已被广泛应用于手机、电脑、电动汽车等领域。其开发者吉野彰等于2019年获得诺贝尔化学奖。

产综研电池技术研究部门的八尾胜(分子化学领域)研究团队负责人,将研究重点放在了锂离子电池中所含的PF₆-。早在2015年,八尾胜便通过实验证明,PF₆-可用作二次电池中的电荷载体。由于PF₆-在溶液中的电导率高于离子半径较小的Li+,因此八尾胜推测PF₆-比Li+传导电流的速度更快。然而当时缺乏可直接比较电极内阳离子与阴离子两种离子移动速度的方法,因此这一推测未能得到验证。

与此同时,从事电池相关研究的佐野光高级主任研究员(分析化学领域)发现了一种可分别在不同位置与PF₆-和Li+发生电荷交换反应的由2,6-双(二苯胺基)蒽醌聚合形成的高分子材料。基于此发现,佐野光向研究团队负责人八尾胜提出建议,利用该材料实现对电极内部PF₆-与Li+移动速度的直接对比测量。

在实际实验中,研究团队将该高分子材料作为电极使用,通过调节电压与电流参数,分别测量了PF₆-和Li+单独移动时的情况。实验结果显示,在放电过程中,PF₆-的电阻低于Li+,表明其移动速度更快。虽然单原子离子Li+的离子半径更小,但其较高的表面电荷密度被认为是导致迁移速率减缓的主要原因。

放电时的电阻变化。红色区域表示六氟磷酸根离子(PF₆-)放电,蓝色区域表示锂离子(Li+)放电。电阻越高,说明离子移动越困难、速度越慢。(供图:产综研)

八尾研究团队负责人表示:“锂离子的移动就像单独走在人群中的名人,会被粉丝团团围住而寸步难行。相比之下,PF₆-离子中的磷原子被六个氟原子紧密包围,则如同有六名保镖贴身护卫的名人,能在人群中顺利前行。”

此次作为电极材料使用的“2,6-双(二苯胺基)蒽醌”,具备承受反复充放电的潜力。从原理上看,分子离子电池可采用不会发生热失控的材料构建。尽管当前仍处于基础研究阶段,但如果分子离子电池研发取得突破,或将为解决锂离子电池普及导致的稀有金属短缺及起火事故提供全新的解决方案。

在电极内部确认分子离子PF₆-比单原子离子Li+移动更快的实验现场(供图:产综研)

该项研究由大阪公立大学工业高等专门学校与爱媛大学合作完成,相关研究成果于7月25日发表于欧洲化学会学术期刊《ChemSusChem》电子版上。

原文:JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:ChemSusChem

论文:Molecular Anions Move Faster than Lithium Ions as Charge Carriers in the Organic Battery Electrodes: Insights from 2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone

DOI:10.1002/cssc.202500785