日本庆应义塾大学与东京医科大学开发出了一种有望根治遗传性难治疾病“普拉德-威利综合征(PWS)”的治疗方法。该方法采用基因组编辑技术,成功激活了原本处于休眠状态的致病基因。研究团队通过患者iPS细胞培育出微器官(类器官),证实了该基因功能的恢复。

庆应义塾大学等开发出有望治疗遗传性难治疾病的方法(供图:庆应义塾大学)

普拉德-威利综合征的发病率约为1.5万人中有1例,患者自出生起便会出现肌无力、发育迟缓等症状,成长过程中还会引发食欲亢进、激素异常等问题。其致病原因是父源基因缺失,母源基因处于休眠状态无法正常工作。此前该病只能采取对症治疗。

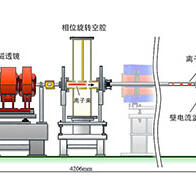

研究团队应用了基因操作相关的基因组编辑技术。将一种能激活基因开关的酶与具有DNA粘合剂功能的蛋白质结合,再与可定位目标位置的向导RNA(guide RNA)一同导入iPS细胞中。结果显示,原本休眠的致病基因被成功激活。

研究团队利用iPS细胞培育出大脑下丘脑类器官来验证治疗效果,结果显示,基因开关被成功开启,基因功能也得以恢复,并确认未出现非目标位点的基因激活现象。

庆应义塾大学的冈野荣之教授表示:“该成果有望为此前缺乏根本性治疗方法的疾病开辟了新的治疗路径,我们计划在5年内启动临床研究。”目前,研究团队正在探讨向大脑递送药物的相关方法,将持续推进实用化开发进程。相关研究成果已发表在英国科学期刊《Nature Communication》上。

原文:《日本经济新闻》电子版、2025/11/3

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Nature Communication

论文:Rescue of imprinted genes by epigenome editing in human cellular models of Prader-Willi syndrome

URL:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64932-8