在材料科学领域,迄今一直采用传统的有机化学或酶催化等试管内合成法来制备功能性分子。然而,部分有用分子难以通过该方法合成。对此,日本国立研究开发法人理化学研究所的伊丹健一郎主任研究员、名古屋大学多变生物分子研究所的宇佐见享嗣特任助教等人的研究团队,首次成功利用昆虫拥有的异物代谢机制,在昆虫体内合成出了功能性纳米碳。

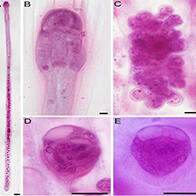

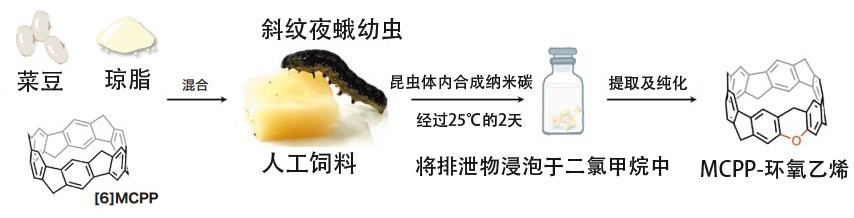

在菜豆与琼脂制成的人工饲料中混入分子纳米碳[6]MCP,并将其喂食给斜纹夜蛾幼虫,2天后,成功从幼虫排泄物中提取出了在[6]MCPP中导入的氧原子的[6]MCPP-环氧乙烯。

研究团队将一种名为“亚甲基桥连[6]环对亚苯基([6]MCPP)”的带状纳米碳混入人工饲料,投喂给农业蛾类害虫——斜纹夜蛾幼虫。2天后,从该幼虫的排泄物中提取并纯化出在[6]MCPP中引入氧原子的[6]MCPP-环氧乙烯。这种合成物具备[6]MCPP原本没有的荧光特性。

研究团队进一步通过对摄入[6]MCPP的幼虫肠道进行RNA分析、利用大肠杆菌开展异物代谢试验等方法探究了上述反应的机制。结果发现,一种名为细胞色素P450的代谢酶参与了向[6]MCPP引入氧原子的过程。此外,氧原子仅被导入在特定环尺寸的纳米碳分子中。

此次在昆虫体内合成纳米碳的反应机制为没有先例的创新。研究团队将以此为基础,向材料科学领域提出“利用生物系统创制功能性分子”的新方法论。(TEXT:中条将典)

原文:JSTnews 2025年9月号

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Science

论文:In-insect synthesis of oxygen-doped molecular nanocarbons

DOI:10.1126/science.adp9384