对于类似肥胖、糖尿病这类并非由单一基因突变引发的多因子性疾病,由于其靶基因不明确,一直被认为难以应用基因组编辑技术。日本大阪大学高等共创研究院的铃木启一郎教授等人的研究团队,针对饮食诱导性肥胖及前驱糖尿病等多因子性疾病,在全球首次成功构建了通过基因组编辑技术单次处置即可带来长期治疗效果的体内生物药物“工厂”。研究团队通过小鼠模型确认,其治疗效果可持续6个月以上。根据该成果可形成新的治疗策略,有望解决生物药品需频繁注射的难题,大幅减轻患者的负担。相关研究成果已发表在期刊《Communications Medicine》上。

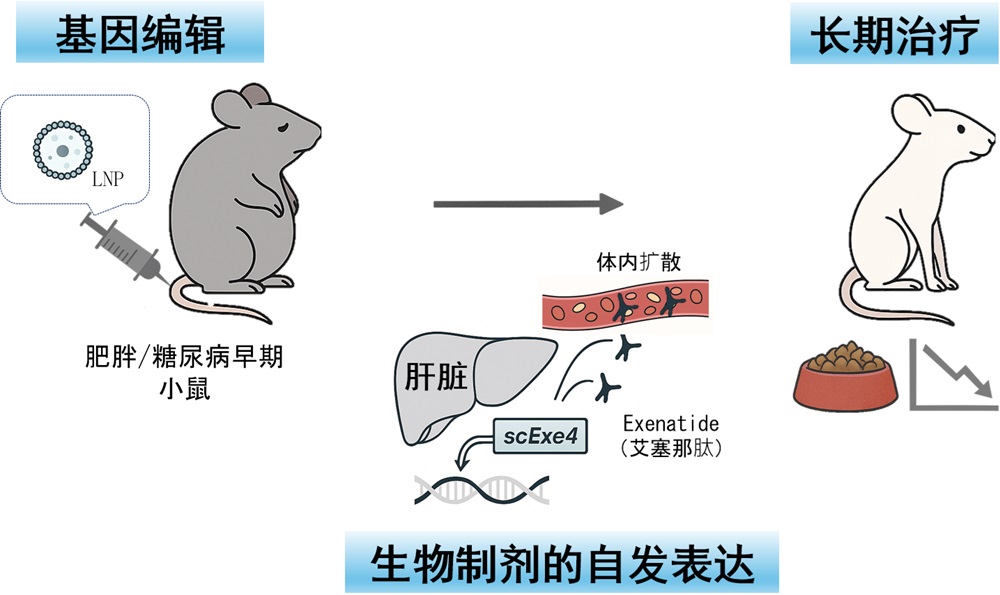

图1 基因编辑介导的内源性生物制剂的生成途径及在肥胖小鼠中的治疗应用(供图:大阪大学)

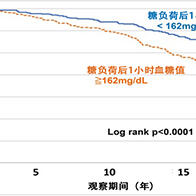

肥胖、2型糖尿病等多因子性疾病,与由基因特定位置异常引发的疾病不同,其发病是饮食、生活习惯、多个基因等多种因素复杂交织的结果,因此难以直接应用基因组编辑等基因操作技术。另一方面,像艾塞那肽这类以生物体内生成的物质为基础研发的药物(生物药品),对多种疾病具有疗效,成为划时代的治疗方法。不过,这类药物在体内分解较快,多数情况下需要定期注射,有时甚至一天需注射数次。频繁给药对患者是巨大负担,还会引发中途停止治疗或注射引发身体反应、费用高昂、药物保存困难等问题。

生物药物艾塞那肽虽然以较强的抑制食欲、减轻体重效果著称,但需要定期注射,若中途停止治疗,体重就会反弹。

研究团队旨在解决多因子性疾病需频繁给药的难题,同时致力于将体内器官,尤其是肝脏,用作持续产生并分泌GLP-1受体激动剂艾塞那肽的体内工厂。

首先,为使肝脏细胞能向体外高效分泌艾塞那肽(研究中使用的是Exendin4),研究人员为制造Exendin4的基因连接了名为分泌信号肽(SP)和弗林蛋白酶切割序列(FCS)的促分泌组件(将其命名为scExe4)。尝试多种SP与FCS的组合后发现,NGF-FCS2这一组合能使肝脏细胞最高效地分泌艾塞那肽。此后,还确认此scExe4实际作为“活的药物”,发挥了促进降血糖所需的胰岛素分泌的作用。

为将该scExe4基因切实整合至体内肝细胞,研究团队开发了相应的基因组编辑策略。选取在肝脏细胞中持续大量合成的白蛋白的编码基因作为靶标部位,通过将scExe4基因整合至该部位,实现了艾塞那肽持续稳定合成的设计。这一整合过程充分利用了研究团队自主研发的、可在多种细胞类型中高效整合较大DNA片段的基因组编辑技术——HITI法。

此外,为安全高效地将基因递送至肝脏,研究人员将基因包裹在名为脂质纳米颗粒(LNP)的微小胶囊中进行给药。使用LNP给药法能向靶向肝脏递送基因,将对其他器官的影响降至最低。

实际上,对饮食诱导性肥胖及前驱糖尿病小鼠模型仅进行一次该基因组编辑LNP的注射给药后,发现小鼠血液中的艾塞那肽在6个多月内能被持续检测到。这表明,得益于肝脏细胞的基因组编辑,其在持续生成艾塞那肽。此外,研究还发现,通过两次给药,相当于单次给药两倍的艾塞那肽量得以长期分泌,这提示了调整治疗效果的可能性。

接受该基因组编辑治疗的肥胖小鼠,食欲得到抑制,体重增长被大幅遏制。同时,也确认了作为前糖尿病症状的血糖异常得到改善,胰岛素更易发挥作用(胰岛素敏感性提高)。这些效果达到了与给予正常饮食的健康小鼠相同的水平,表明该基因组编辑治疗对饮食诱导性肥胖及前驱糖尿病极具效果。此外,还确认体内合成的艾塞那肽不会对体内原本存在的GLP-1这一激素的分泌产生不良影响。安全性方面,也未观察到对其他基因造成非预期改变的脱靶效应,反映肝功能的血液指标也正常,表明不存在重大安全性问题。

本次成果,为迄今为止未被视为基因组编辑治疗对象的非遗传性、多因子性疾病开拓了新的治疗方法。特别是,其蕴藏着从根本上解决像艾塞那肽这类需频繁注射的生物药品问题的可能性。未来,通过应用本次的“体内生物药物生产”理念,针对炎症性疾病、癌症等更广泛复合性疾病,也有可能诞生出在体内持续合成治疗所需物质的新疗法。这是基因组编辑为大幅改变医疗未来迈出的重要一步。

虽是突破性成果,课题还有很多

铃木教授表示:“我们在全球首次实现了针对以往被认为难以通过基因组编辑治疗的多因子性疾病,在体内构建生物药物的产生工厂,通过单次处置带来长期的治疗效果。期待这一划时代的成果能大幅减轻患者的用药负担,成为肥胖、糖尿病等复杂疾病的新治疗选项。但是,提高安全性、降低成本等实用化课题还有很多,我们将坚信未来会给患者带来光明,会继续推进研究。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Communications Medicine

论文:Targeted In Vivo Gene Integration of a Secretion-Enabled GLP-1 receptor agonist Reverses Diet-induced Non-genetic Obesity and Pre-diabetes

DOI:doi.org/10.1038/s43856-025-00959-8