近畿大学理工学部应用化学科的今井喜胤教授、北松瑞生副教授、日本分光株式会社铃木仁子等人的研究团队,全球首次成功实现了静水压100MPa高压环境下的圆偏振发光测量。圆偏振发光会随温度、溶剂等环境条件发生变化,高压环境下的测量是此前尚无先例的“未涉领域”。此次成果不仅使构建可通过压力操控、评估溶液中光学活性的新平台成为可能,同时有望应用于极限环境下的传感器技术、压力响应型显示与认证、环境变化检测光学技术乃至新一代光通信技术等领域。相关研究成果已在线发表在期刊《Chemistry Letters》上。

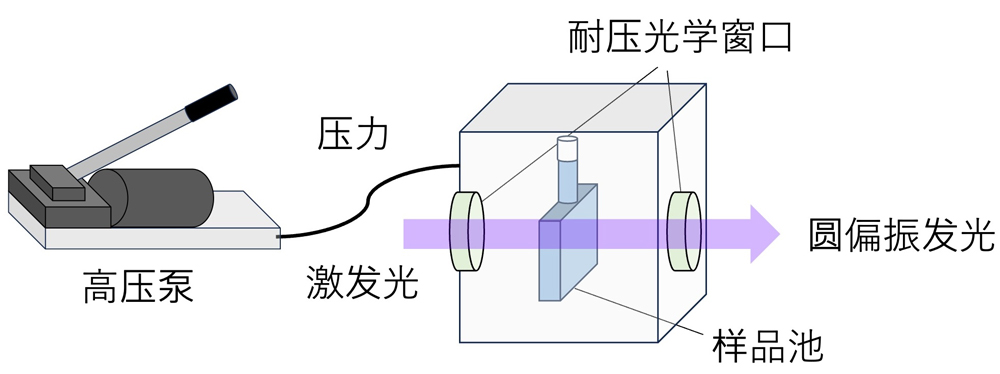

图1通用高压CPL系统示意图(供图:近畿大学)

沿特定方向振动的光称为偏振光,其中圆偏振发光为呈螺旋状旋转的特殊光,被寄予厚望应用于新一代传感技术与光通信技术。圆偏振发光由光学活性物质产生,但其特性受温度、溶剂等环境条件影响。在各类环境条件中,压力对物质的电子状态及分子构型影响显著,因此在特殊压力条件下,有望激发出圆偏振发光新的特性与原理。此外,高压下的圆偏振发光测量,对于理解外部环境如何改变物质的电子状态与发光机制也至关重要。然而,此前尚未有过利用溶液中高压这一极限环境开展的圆偏振发光相关研究。

研究团队引入两个芘环且对其间距进行梯度改变,合成了共计8种(DD/LL型)手性寡肽作为发光材料。他们在二氯甲烷溶液中使用这些材料,并在静水压100MPa的高压条件下,对光致发光(PL)与圆偏振发光(CPL)进行了测量。测量采用的是结合了YAG窗口高压池与CPL-300圆偏振发光测量系统的高压CPL测量系统。

在大气压条件下,研究团队除了观测到单体来源PL(波长379~396nm)外,还观测到了激基缔合物来源PL(波长460~470nm),以及与其呈镜像关系的激基缔合物来源CPL(波长461~469nm)。此外,即使在100MPa的高压环境下,也成功清晰检测到了激基缔合物来源CPL(波长461~485nm)。

当条件从大气压转变为高压时,除了可见激基缔合物来源CPL的波长向长波方向略微偏移的微小红移外,还显示出CPL强度随激基缔合物PL强度比的变化而降低,压力使得芘环的堆叠结构发生变化,发光所需的分子排布部分崩溃。

基于这些观测结果,通过压力这一外部因素控制和评估溶液中光激发态下手性的通用型平台首次得到了实证。

未来,该成果有望推动通过压力实现发光特性控制、发现新的发光原理,并应用于新一代光学传感技术与光通信技术领域。

今井教授表示:“借助此次成果,我们得以直接捕捉到此前难以观测的‘极限环境下的激发态手性’。我认为,利用压力开展定量响应分析,将成为迈向极限环境传感及压力驱动型光学功能设计的一大步。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Chemistry Letters

论文:Circularly Polarized Luminescence from Bipyrenyl Peptides under High Pressure

DOI:10.1093/chemle/upaf170