东京科学大学的白鸟洋介特任教授与安井伸太郎副教授等人,成功开发出浸入水中就能轻松回收的锂离子电池。这种电池的制作仅需涂抹电解质等材料并进行干燥即可,而浸入水中后就能实现材料回收。研究团队设想将其应用于固定型蓄电池,并计划与电池制造商等合作推进实用化尺寸的研发,目标在2030年前后开展实证试验。

相关研究成果已发表在材料科学领域的国际学术期刊《Advanced Materials》上。

此次开发的电解质采用极其柔软的材料制成

锂离子电池作为可重复充放电的电池已广泛普及,但仍存在亟待解决的问题。首先是起火风险。锂离子电池使用可燃性有机溶剂作为电解质,长期使用会导致电池内部积聚气体。如果因强烈冲击等因素使电池内部承受过大负荷,可能产生异常热量导致起火。近年来,不使用有机溶剂的全固态电池等旨在提升安全性的研究日益活跃。

其次是回收难度大。锂离子电池使用钴、镍等金属,回收时需先经高温焚烧或粉碎电池本身,再用有机溶剂提取出稀有金属。这一过程所需的设备成本极高。目前亟须一种既能控制回收成本、又能推动电池再利用的方法。

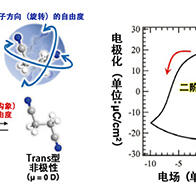

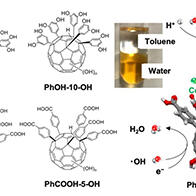

研究团队开发出的电池有望同时解决这两大难题。该电池的电解质未使用有机溶剂,而是采用“水系准固态电解质”。其制作方法是以锂、硼、氧构成的化合物为核心,与不挥发性锂盐和水混合后涂覆在薄膜上。干燥后多余水分蒸发,形成由锂盐与水分子填充化合物间隙的结构。充放电时,锂离子可在化合物的间隙中流动。

正负极的制作同样简单,只需将材料与水混合后干燥即可。将电解质夹在正负极之间,再用薄膜等密封,就能制成锂离子电池。电解质厚度约数十微米,因极具柔韧性,能与正负极界面紧密贴合,从而易于提升电池性能。

该电池在制造过程中不使用有机溶剂,可降低环境负荷。回收时,只需撕下电池的电极片并浸入水中,正负极材料、化合物等就会分别分散于水中,从而轻松回收正负极材料。既能降低回收时对环境的负荷,还能直接再利用正负极材料等,有助于减少制造成本。

研究团队使用直径约1厘米的电池进行试验,实现了20分钟充放电工作400次以上。虽然电压仅2.35伏较低,但白鸟特任教授表示:“通过优化条件,有望实现3伏级电压。”

由于该电池能降低起火风险,且可减少自身制造成本,未来有望应用于储存可再生能源电力的固定型蓄电池等领域。接下来,研究团队将探讨电池大型化后能否保持稳定性能等问题,并与电池制造商等合作,目标在2030年前后开展实证试验。

原文:《日本经济新闻》、2025/8/26

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Advanced Materials

论文:Borate-Water-Based 3D-Slime Interface Quasi-Solid Electrolytes for Li-ion Batteries

DOI:10.1002/adma.202505649