日本东北大学与东京大学等组成的团队发现了一条从北海道至关东区域、由沉降的太平洋板块向上延伸的新地震带——“前弧地震带”。研究团队通过AI(人工智能)对海底地震观测网约4年的数据进行了深度学习,在东日本太平洋近海检测出了以往已知数量约6倍的地震。

在前弧地震带中,从板块中分离出的水会促使板块边界缓慢滑动,从而遏制巨大地震的扩大;另一方面,上升至地表附近的水则有可能引发直下型地震。今后,通过更详细地阐明地震活动分布等特征及水的作用,有望深化对巨大地震与直下型地震的分布规律及发生机制的理解。

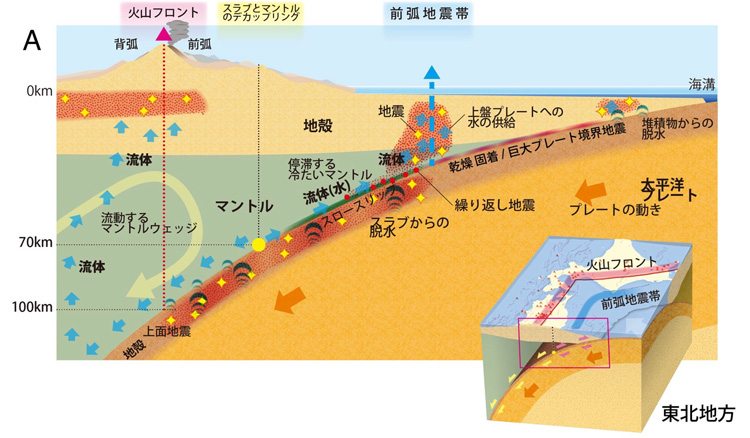

日本东北地区地震活动与水移动的示意图。从沉降的太平洋板块附近产生的水,会因所在位置不同,或遏制巨大地震的扩大,或使浅层断层更易发生直下型地震(供图:东京大学内田直希教授)

关于东日本太平洋近海的地震观测,以2011年发生的“东北地区太平洋海湾地震”为契机,日本于2016年启动了由150台地震仪通过电缆连接而成的广域常设地震观测网“S-net”。由于该观测网能在震源正上方捕捉地震活动,曾任东北大学副教授、现属东京大学地震研究所的内田直希教授(地震学领域)认为,借助AI可实现高精度的震源自动定位。

研究团队以2016年夏季至2020年夏季的约4年时间设为研究对象(此期间虽有S-net观测数据,但未用于震源定位),并利用AI深度学习获得的模型,基于包含陆地在内的594个观测点所取得的东-西、南-北、上-下三个方向的地震波形数据进行震源定位,最终获得了58万7585条震源信息。

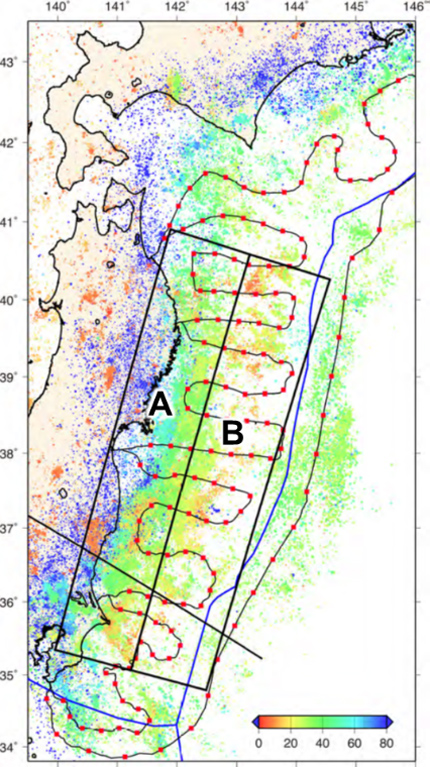

将此次掌握的震源信息与以往已知的震源信息相对比后发现:在S-net观测网覆盖区域内的陆地及近陆区域,地震数量为以往的1.2倍;而在近海区域,地震数量则达到以往的5.9倍。这意味着该技术不仅能够感知比以往更小的地震,还提升了近海区域震源深度的测算精度。

2016年至2020年的地震分布。红色方块及连接方块的黑线代表S-net观测网。震源点根据深度不同呈现不同颜色。地震数量方面,陆地及近陆的A区域为以往的1.2倍,近海的B区域为以往的5.9倍(供图:东京大学内田直希教授)

研究团队通过分析已明确的地震分布发现:在北海道、青森县、岩手县、宫城县、福岛县的太平洋沿岸海域至关东地区下方,从深度约35~75千米的板块向上延伸的区域内,地震活动十分活跃。由于从海沟至日本列岛火山带的“前弧”区域中,地震活动似乎呈现出带状集中的特征,内田教授等人将该区域命名为“前弧地震带”。

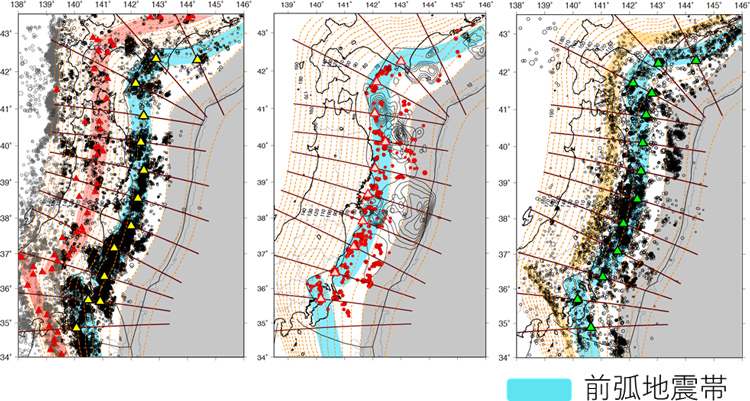

构成该前弧地震带的地震震源,从地下浅层至深层可分为三个区域:(1)比俯冲的太平洋板块更浅的部分;(2)太平洋板块的边界部分;(3)太平洋板块的地壳(俯冲板块地壳)。该特征在按震源深度分类的平面分布图中也可得到确认。

从浅层至深层,在板块浅层部分(左)、板块边界(中)、俯冲板块地壳(右)三个区域观测到的震源分布。浅蓝色条带代表前弧地震带(供图:东京大学内田直希教授)

当水渗入岩石裂缝或断层缝隙时,会产生撑开缝隙的力并减少摩擦。在渗入海水的板块从海沟俯冲并向地下深处搬运的过程中,根据板块深度及温度所决定的“最大含水量”可以判断:水正从位于前弧地震带、深度约35~75千米的板块中分离出来。

研究认为,水从板块中分离后,会进入板块上方的岩层与板块之间并减少摩擦,引发板块以人体感知不到震动的速度缓慢滑动的“慢滑移”现象,使得板块边界型巨大地震难以发生。另一方面,若来自板块的水进一步上升,则会渗入浅层断层。如此一来,水进入断层面缝隙后会减少摩擦,进而可能使直下型地震更易发生。

内田教授指出,此次发现的前弧地震带是与巨大地震、直下型地震均相关的“水路”(即水的移动通道),可为估计未来地震发生的范围及规模提供线索。相关研究成果已于7月11日发表在美国科学期刊《Science》的电子版上。

原文:JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Science

论文:The forearc seismic belt: A fluid pathway constraining down-dip megathrust earthquake rupture

DOI:10.1126/science.adt6389