说到火箭,通常是使用固体燃料或液体燃料等的大能量来实现推进的。而通过向火箭照射重复脉冲激光、不使用燃料即可飞行的激光推进火箭的研发正在推进之中。日本东北大学研究生院工学研究科的高桥圣幸副教授、研究生速馆佑弥(研究当时),大阪公立大学研究生院工学研究科的森浩一教授,以及东北大学流体科学研究所的早川晃弘副教授等人的研究团队进行了自主研发的多抛物面激光推进器的发射实验,成功通过重复脉冲激光照射,使全长约15毫米的机体自由飞行至约7倍高度的110毫米。此外,为实现稳定飞行,研究团队开发了一套激光跟踪系统,实时检测火箭运动并使激光照射位置追随火箭机体。这是全球首次验证可以通过激光实现持续施加推力。该成果是迈向实现激光推进火箭发射的一大步。相关研究结果已发表在期刊《Scientific Reports》上。

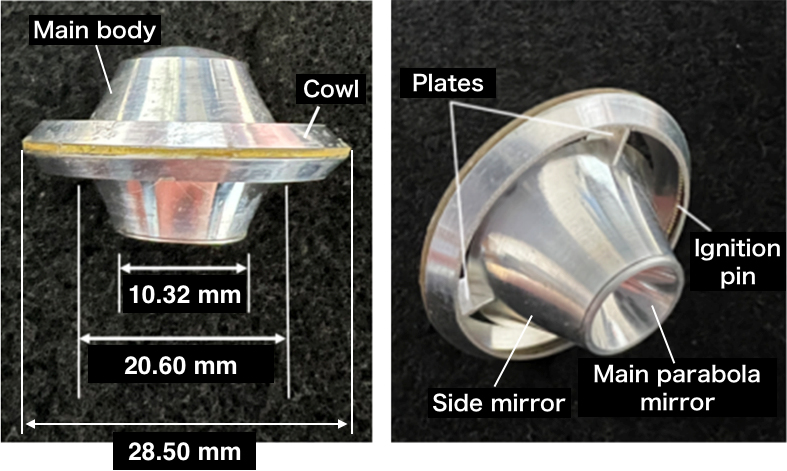

图1:多抛物面激光推进器的照片。机体全长约15毫米(供图:东北大学)

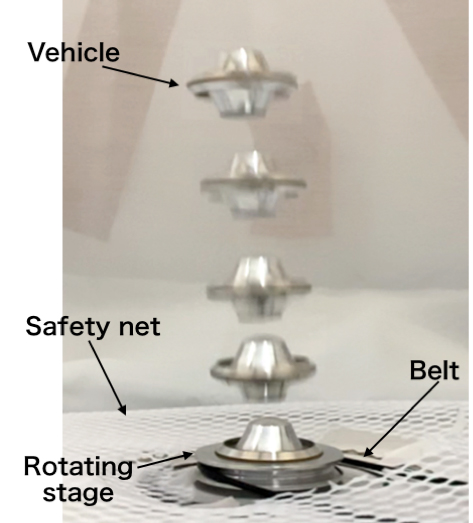

图2:发射实验的连拍照片(供图:东北大学)

从地面基地发射激光使火箭无需燃料即可飞行的激光推进,其原理是在火箭上安装抛物面镜(将光汇聚于一点的曲面镜),当激光聚光时,其聚光点附近的空气会电离转化为等离子体。这种等离子体进一步吸收激光能量并被加热,其热量迅速传导至周围空气而产生冲击波,这种冲击波推压火箭本体从而形成推进力。

据估算,即便考虑初期激光振荡基地建设费用的偿还,激光发射成本仍可降至传统型火箭的四分之一左右。若激光推进发射技术得以确立,宇宙旅行或将变得更加触手可及。

然而,该技术的实用化仍存在若干问题点。其中之一是火箭易从激光轴上偏离,无法维持稳定飞行。

此前,研究团队主要通过数值模拟开展研究,此次则进行了用于验证机体偏离激光轴时自然回到中心的被动控制性能的发射实验,以及追随火箭运动并使激光照射位置移动的主动控制系统的开发及实证实验。

在被动控制方面,研究团队对机体设计进行了优化。将其设计为机体主体上安装有尖锥喷嘴形状反射镜,使照射至机体的激光能在主体周围聚光成圆环状。同时,加装环状部件(整流罩)以覆盖圆环状聚光区域。这种结构使得机体在飞行中横向偏离激光照射轴时,激光会在整流罩的内侧形成不均匀聚光。

这样,激光加热生成的冲击波会产生不均匀现象,冲击波推压整流罩的力量也会出现偏向。在这种非对称力作用下,机体会自然向被拉回原本中心轴(激光轴)的方向运动,无需主动控制即可自动修正姿态。

同时,研究团队将其设计为机体轴上安装有抛物面镜,当机体轴从激光轴偏斜时,抛物面镜内的激光聚光位置发生变化,产生的冲击波形态随之改变,从而能抵消角度偏差。

机体采用尖锥喷嘴形状反射镜与抛物面镜组合的形状,故而称为多抛物面激光推进器。

为验证机体的被动控制能力,研究团队沿垂直向上反复照射脉冲激光,在实验室内进行了自由飞行发射实验。以50赫兹频率重复照射单脉冲约5焦耳的激光后,重量约2克的机体浮起至机体全长约15毫米的7倍左右高度110毫米,成功实现了自由飞行。此时,成功确认到机体仿佛受自然牵引般沿着激光照射轴运动,被动控制的实验验证获得成功。飞行状态看起来宛如UFO轻盈上浮。

然而,由于实验提示仅依靠被动控制无法确保数分钟至数十分钟的稳定飞行,作为负责主动控制的机制,研究团队开发了实时跟踪火箭运动并同步照射激光的激光跟踪系统。

为评估系统的定量跟踪性能,研究团队并未通过激光使其自由飞行,而是将推进器安装在自制机械臂上,进行了以与自由飞行时同等速度移动机体的实验。通过立体摄像机实时获取空间内机体的位置与速度信息。该信息被传输至由电机、皮带式执行器和反射镜组成的激光扫描系统,并根据机体的运动来控制激光照射位置。该实验全球首次实证了当机体移动速度达到自由飞行的预期水平,可使激光充分精确跟踪,并持续产生冲击波和推力。

本次的最长飞行时间仅约0.26秒,但研究团队表示,未来将进行使用激光跟踪系统的发射试验,验证能否在发射的全流程中实现稳定的光束引导飞行。研究团队的最终目标是使用更高功率的重复脉冲激光,抵达高度100千米以上的宇宙空间。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Scientific Reports

论文:Free-flight and tracking experiments of a multi-parabola laser

propulsion vehicle

DOI:10.1038/s41598-025-00429-0