北陆先端科学技术大学院大学物质化学前沿研究领域的都 英次郎教授等人的研究团队宣布,成功开发出一种可通过磁铁与光控制的纳米粒子,并在小鼠实验中证实该粒子能够在肿瘤内聚集、发挥抗癌作用、实现具有可视化的光热转换癌症治疗方法。这种纳米粒子通过在碳纳米角(CNH)表面包覆磁性离子液体、近红外荧光色素和分散剂制备而成,已确认对生物体的不良影响极小。该成果有望推动新型癌症诊断与治疗技术的研发,相关研究成果已发表在国际学术期刊《Small Science》的3月3日刊上。

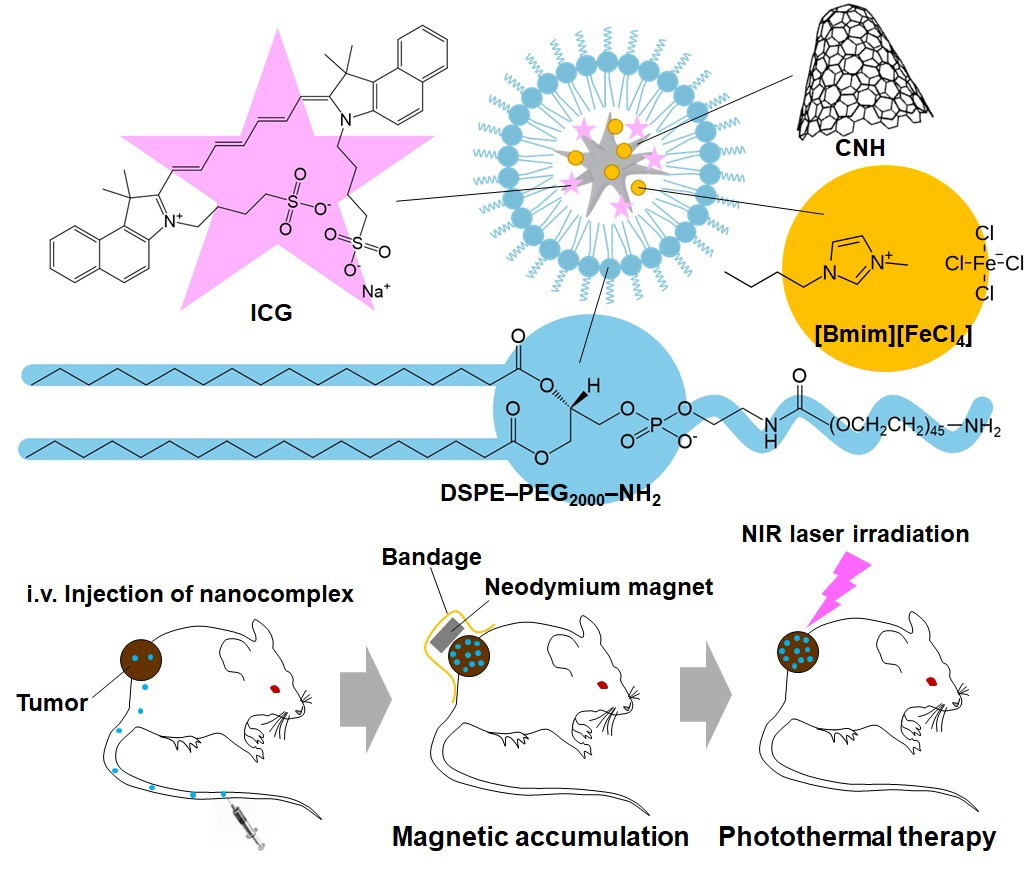

图1.包覆多种功能性分子的纳米粒子制备过程以及本研究概念(供图:北陆先端科学技术大学院大学都 英次郎教授)

CNH:碳纳米角、ICG:吲哚菁绿、[Bmim][FeCl₄]、磁性离子液体、DSPE-PEG2000-NH₂:聚乙二醇-磷脂复合体。

此次使用的离子液体是一种具有低熔点、低挥发性、高离子浓度、高离子导电性等特性,在室温下呈液态的盐,被广泛应用于电容器的电解液等多种工业用途。

近年来研究发现,这种离子液体具有抗癌作用。其由阳离子分子与阴离子分子这两种极其简单的构成要素组成,其中响应磁场的磁性离子液体具有极高的稳定性,不挥发、不可燃等特性。

CNH属于碳纳米管的一种,由不规则形状结构聚集形成直径约100纳米的球形集合体,具有极高的生物相容性。

此前,都教授等人曾发现CNH在生物组织穿透性较强的波长范围(650~1100纳米)激光照射下容易发热的光热特性,团队在致力于提升CNH性能的同时,也在持续推进活用该特性的癌症诊断与治疗技术的研发。

此次,研究团队开发出磁性离子液体([Bmim][FeCl₄])与光热材料(CNH)复合的新型纳米粒子,并探讨了其作为癌症诊断与治疗技术的应用。

研究证实,开发的纳米粒子具备7天以上的粒径稳定性,对细胞具有高渗透性并能发挥抗癌效果,且在近红外激光照射下可以产生热量。

随后,研究人员向大肠癌移植约10天后的小鼠尾静脉注射该纳米粒子,在病灶部位贴附小型钕磁铁24小时后,照射740~790纳米的近红外光。

结果表明,除纳米粒子特有的EPR效应外,与未使用钕磁铁或未包覆磁性离子液体的情况相比,这种纳米粒子能更有效地被癌组织摄取。此外,对聚集该纳米粒子的病灶部位照射808纳米近红外激光后,不仅观察到[Bmim][FeCl₄]来源的抗癌作用,更借助CNH的光热转换效应,在5天后实现了癌症的完全消失。

通过组织学方法评估肿瘤内药效机制后发现,尤其是施加磁场并接受激光照射的纳米粒子会对癌细胞组织造成显著破坏。

此外,研究团队还通过组织学检查、血液检查和体重测量评估了生物相容性,发现这种纳米粒子对生物体的影响微乎其微。

都教授表示:“着眼于未来的临床应用,目前,我们正计划利用大型动物开展该纳米粒子的安全性试验,希望10年内能够启动临床试验。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Small Science

论文:Multifunctional magnetic ionic liquid-carbon nanohorn complexes for targeted cancer theranostics

DOI:10.1002/smsc.202400640