日本政府的地震调查委员会(简称“调查委”)将南海海槽大地震未来30年内的发生概率从此前的“80%左右”修正为“60%~90%左右或更高”。这是考虑了过去地壳隆起数据的误差等因素,通过新的计算方法得出的结果。同时,还并列公布了使用已用于其他地区地震的另一种模型计算得出的“20%~50%”这一数值。这两个概率值均属于“三级危害地震中发生概率的最高级别”。

此次,是日本首次对一个地震并列公布两种发生概率,在某种意义上体现了预测地震发生概率的科学局限性。各地防灾现场虽出现了困惑之声,但南海海槽大地震的危险程度并未改变,调查委强调:“当前仍处于随时可能发生的状态”(委员长平田直)。各方不应被带有浮动区间的数值所左右,而需要保持警惕并做好准备,力求最大限度地减轻巨大地震带来的损失。

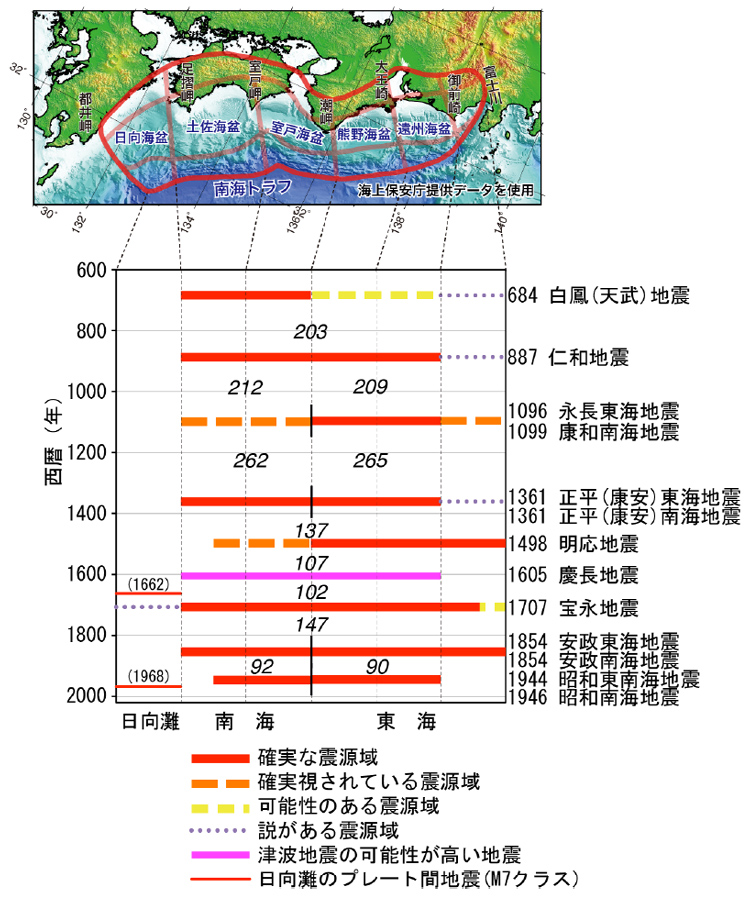

红线表示南海海槽大地震的预想震源区域;橙色线表示用于对震源区进行分类的区域分界线(供图:地震调查研究推进本部/调查委)

南海海槽大地震是指沿着从静冈县骏河湾延伸至九州东岸近海日向滩的海槽(沟状海底地形)处发生的地震(震级(M)8~9级)。已知自公元684年以来,此规模的地震至少已发生过9次,间隔大致为100~150年,目前距上次地震已过去约80年。

调查委长期以来以每年1月1日为时间节点,计算日本周边海槽及全国活断层预想地震的发生概率,并视需要进行更新和公布。就南海海槽大地震而言,相关数据已从2013年起开始公布,但此次并列公布的两种发生概率的含义的确难以理解,有必要了解各个数值是如何算出的。

调整计算方式,得出概率为“60%~90%左右或更高”

第一个,是考虑了最新研究成果后,计算得出的“约60%~90%或更高”数值。

2011年3月,引发东日本大地震空前灾害的“东北地方太平洋近海地震”发生后,日本社会各界“希望了解会带来莫大损失的海槽型巨大地震和大地震的发生概率”的诉求日益强烈。为此,调查委在2013年的长期评估中,采用了基于南海海槽过去地震发生情况以及1700年以来三次地震造成的室津港(高知县室户市)地壳变动(隆起量)的计算方式,将30年内的发生概率定为“60%~70%”。

南海海槽大地震等海槽型地震的发生机制概念图(供图:地震调查研究推进本部/调查委)

此处采用的计算方式被称为“时间预测模型”。该模型以以下地震学理论为前提:大地震发生后会经历一段平静期,但随着海洋板块的俯冲,陆地板块终将被拖动。两大板块边界处逐渐累积应变,达到极限时陆地板块回弹,导致大地震。

基于时间预测模型的发生概率会随时间推移而上升,今年1月已被上调至“约80%”。

此次,调查委不仅采纳了反映室津港隆起量数据存在误差的研究成果,还考虑了数据的不确定性,基于融合了传统时间预测模型与用于其他地区地震的BPT模型的“滑动量依存BPT模型”重新进行计算。由此便得出了“约60%~90%或更高”这一数值。

发生概率“20%~50%”,危害等级也是最高的

另一个是首次并列公布的“20%~50%”。

据调查委公布的资料,用于南海海槽地震概率计算的,自684年白凤(天武)地震至1605年庆长地震的6次地震,并没有室津港的隆起量数据。而此后的三次地震,即从1707年宝永地震,到被认为联动可能性很高的1854年安政地震(东海地震、南海地震)、1946年昭和地震(昭和南海地震),则留存了隆起的数据。因此,在传统的南海海槽大地震发生概率计算中,一直特别加入了过去3次的数据。

在对南海海槽以外地震的长期评估中,自然无法使用室津港的隆起量数据,也缺乏类似数据,因此采用的并非时间预测模型,而是BPT模型。此次,对于南海海槽大地震的发生概率,也像其他地震一样仅使用了BPT模型,计算得出的数值为“20%~50%”。

室津港在南海海槽大地震时的隆起量数据与地震发生间隔的关系(供图:地震调查研究推进本部/调查委)

南海海槽大地震的发生概率分布图。左图为滑动量依存BPT模型;右图为BPT模型(供图:地震调查研究推进本部/调查委)

南海海槽以往发生大地震的震源区空间分布图(供图:地震调查研究推进本部/调查委)

并非“哪种更符合实际”的二选一命题

并列公布这两个数值的背景在于,此前对于传统概率存在“未考虑室津港的隆起数据误差”“是否因仅对南海海槽大地震使用特殊模型导致发生概率偏高”的指责和质疑。听取这些意见后,调查委在详细重新研讨的基础上,决定并列公布两组数值。

为了通俗易懂地传达海槽型地震的危险程度,调查委依据发生概率将危险程度分为三个等级。危险程度最高的是“III级”,对应发生概率数值在26%以上的情况。此次公布的两个发生概率中,即便概率较低的“20%~50%”也属于III级。

调查委解释称:“因使用两种模型计算地震概率,且无法从科学层面判断哪种更符合实际,难以分出优劣,因此将两者并行公布。”在此基础上,调查委指出:“基于‘存疑时优先行动’的思维,期望各方重点关注数值较高的‘约60%~90%或更高’。”这可谓是从防灾角度提出的值得推荐的见解。

将不同计算方式得出的两个概率合并理解为“约20%~90%或更高”更不正确。关于哪种模型和计算方式更符合实际的讨论,即使在地震学(即科学)层面有意义,但从防灾减灾角度也不应做非此即彼的选择。关键点在于,南海海槽大地震“必然会发生”。

共享紧迫感,推进防灾对策

日本政府于7月1日召开的中央防灾会议(时任会长为时任首相石破茂)上修订了《防灾对策推进基本计划》,并针对南海海槽大地震提出了,未来10年内将预估最多29.8万人的死亡人数降低至八成的目标。修订后的基本计划虽未设定数值目标,但也力求大幅减少预计最高可达292万亿日元的经济损失。对策推进区域将新增6县16市町村,扩大至723个市町村。该计划的支柱包括完善海啸避难设施、推进建筑物抗震改造、加强避难训练、支持地方政府层面的地区应对措施计划等。

基于这些计划,各地的防灾减灾措施正在推进。但也正因如此,据称部分对策推进地区对此次发生概率计算方法的修正以及两种概率的并列公布感到困惑。虽然现场的困惑可以理解,但须谨记的是,无论数值如何,都只是危机管理的一个大致参考。

此次修正,并非因为出现了提升危险程度的地壳变动等新现象,或是获得了反之降低危险程度的新知识。换言之,不过是活用最新知识修正了传统计算方法,同时尝试以另一种方法(模型)进行了计算而已。

调查委的平田直委员长也在记者会上表示:“地震是不确定的现象,无法明确断言其发生时间”,并呼吁“(正因如此)希望持续推进防灾应对措施”。不仅是南海海槽这样的巨大地震,对于甚至被(平田委员长)称为“全国各处均有危险”的活断层型地震,各个地区的每个人都应共担“或许就在明天,甚至今天发生”的紧迫感,这一点至关重要。

出席7月1日中央防灾会议的时任首相石破茂(右起第二位,供图:内阁广报室)

平田直(供图:日本记者俱乐部)

原文:内城喜贵 / 科学记者、共同通信客座评论委员 JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【相关链接】

· 政府·地震调查本部 “海槽型地震的长期评估”

【本站相关文章】

日本南海海槽特大地震最新预估:死亡人数超29万、经济损失292万亿日元,需举国之力推进防灾减灾

日本东北大学等运用AI发现北海道至关东近海存在新地震带