本栏目将聚焦于那些通过科学发现与创新技术——即所谓“深科技(Deep Tech)”——解决社会课题,并对我们的生活与社会带来深远影响的初创企业(Startup),追踪它们是如何从零起步,开拓新商务模式的成长轨迹。(敬称略)

SPACE SWEEPERS,宇宙清洁工。Astroscale(现Astroscale Holdings)秉承“与地面上的垃圾回收机制同样,建立清除太空垃圾(Space Debris)的规则与技术,以及支撑其运转的资金循环机制”的理念于2013年创立。12年来,该公司一直被告知“没有市场”、“没有技术”、“法规制度不完善”、“需要巨额费用”。但2024年,该公司的日本法人开发的人造卫星成功接近太空垃圾至15米范围。该公司在英美等5个国家设立了子公司,正逐步成为未来承担“宇宙版道路救援服务”的公司。

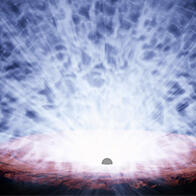

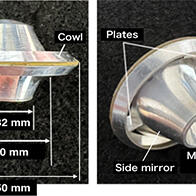

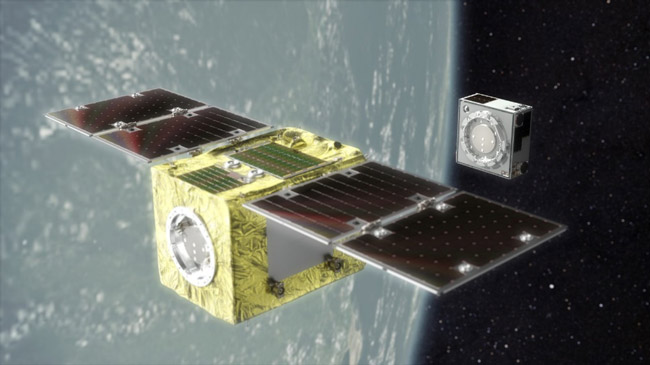

人造卫星ELSA-d尝试用磁铁与太空垃圾对接的示意图。使太空垃圾坠入大气层并燃烧(供图:Astroscale)

Astroscale的创始人兼首席执行官(CEO)冈田光信,毕业于东京大学农学部,曾任职于大藏省(现财务省),之后转至麦肯锡公司(McKinsey & Company),也曾涉足过IT业务。40岁时,他陷入所谓的“中年危机”,为寻求激情,决心投身曾经梦想的宇宙产业。当时他对宇宙业界一无所知,在日本国立研究开发法人宇宙航空研究开发机构(JAXA)里能称得上熟人的朋友也仅有1位。

Q:你这是使命驱动(Mission-Driven,基于使命的决策和行动)的创业吧?

A:我当时在经营软件公司,但感觉仅靠软件无法在全球制胜。正当我思考加入硬件领域能否找到取胜之道时,看到了一段不停旋转的陀螺的视频,觉得很美。我被这份美所打动,遂拜访了制造陀螺的公司,发现他们还在为JAXA代工制造太空设备零件。萌发了“想做这种水平硬件工作”的念头,于是在2012年12月下定决心在宇宙产业领域创业。

次年4月,我动身去参加了一场在德国举办的太空学术会议。会议期间,与会者们在不显眼的地方讨论着太空垃圾问题,称“长此以往,宇宙将无法可持续利用”。听到这些讨论后,我明确了“致力于打造安全且可持续利用的宇宙环境”这一愿景,随即于2013年5月4日创立了Astroscale。为了解实际的硬件开发流程,公司成立3天后,我就去参观了位于美国洛杉矶的SpaceX工厂。

Astroscale化身SPACE SWEEPERS(宇宙清洁工)的插画(供图:Astroscale)

阅读700篇论文并持续拜访研究人员

为了确立“利用卫星清除垃圾”的技术性假说,冈田在学会上获取论文集,打印出来后按领域整理归档。他将论文分成“卫星热设计”、“轨道力学”、“机械臂”等类别,浏览了700篇论文,精读了300篇论文,并在学术会议上寻找愿意加入公司的人才。然而,得到的都是“您开始做有趣的事情了呢”这样的场面话。尽管如此,他仍不断造访宇宙领域的研究人员。最终聚集而来的成员是退休人员,以及20多、30岁出头的年轻人。

Q:您拜访了非常多的研究人员吧?

A:创业后的一年半里,我都在世界各地跑。为了学习垃圾清理技术,我根据读过的论文作者姓名和联系方式申请会面,并实际前往拜访。虽然这个过程非常辛苦,但也有原定只见30分钟的见面后却能聊上3小时的情况。2014年8月,我终于遇到了一位表示“明白了。也许能干成”的研究人员。此后,为了筹集资金,我又开始在世界各地奔波。在人造卫星的研发取得较快发展的2018年,我一年中竟有90个夜晚是在飞机上度过的。

在英国新子公司与员工合影(供图:Astroscale)

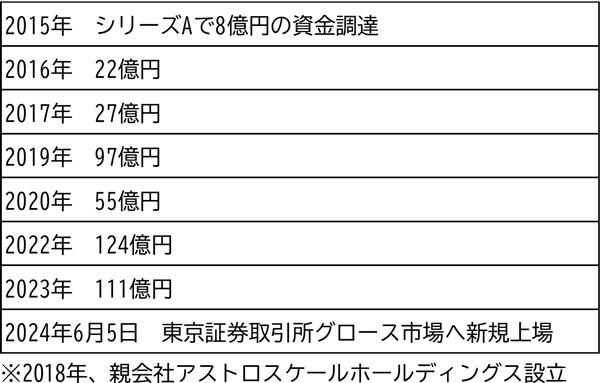

在筹集资金方面,我列出了“来自基金和财团的捐赠”、“来自投资人的出资”、“来自银行的贷款”、“来自政府的补助金”等多种融资选项,并在创业后的第1、2年就对所有方式进行了尝试,并向全球各地的财团发送了邮件。本以为那些对环保问题进行大额捐赠的基金和财团会对太空垃圾问题感兴趣。然而,多数回信是“宇宙领域不在我们业务范围之内”的拒绝。尽管如此,2015年公司还是从投资人那里筹集到了8亿日元的资金,设立了人造卫星研发基地。

以前的研究基地。初创公司常见的如家庭车库般的狭小空间(供图:Astroscale)

Q:您似乎非常擅长融资和市场营销。

A:这种说法并不准确。2015年8亿日元的融资,为当时在日本宇宙初创企业中的首次大型融资,虽然这是一个成功案例,但其背后有无数个没有获得结果的努力。迄今为止,我们接触了数百家公司,单是列出名单就已经非常不易。即便如此,最终能有反响并达成投资的仅占其中一成左右。

因火箭发射失败失去了人造卫星

2017年11月,因火箭发射失败,公司失去了耗时约两年半开发的、用于观测极小垃圾的人造卫星。如何能让得知发射失败消息的投资人进一步出资?冈田认为“强行说服并非上策”。他诚恳地向各方面说明了“人造卫星的发射失败平均每20次就会发生1次;自2015年建立研发基地后,仅用两年时间就准备好了自有的管制中心和天线,成功推进到了能够发射人造卫星的阶段。发射失败之后,团队成员也没有一个人离开公司”等信息。

2018年,公司获得了当时最大规模的投资,融资进展顺利。上市前的投资来自多种多样的渠道,涵盖从产业革新机构(现/产业革新投资机构)、三菱集团等组织,到拥有宇宙旅行经验的实业家前泽友作等个人。

Astroscale公司的融资情况

Q:关于资金,从2025年4月期第三季度的合并业绩(2024年5月1日~2025年1月31日)能看出,营业利润为156亿日元的赤字。

A:公司之所以能够上市,是因为说明了现金流由负转正的途径。随着未交付订单的增加和销售额增长,现金流自然会逐步跟上。我们预计本财年营业赤字将触底。说到底,从Astroscale全球同步推进、在各国设厂雇佣工程师、自主研发卫星开发等技术这三个特征就能看出,采用了在创业公司中属于初期就需要巨额资金的战略。这与普通创业公司先在地区或国内创业,待运营步入正轨后再逐步向邻国等扩展的战略正相反。即便如此,投资者认可我们是解决全球性课题所必需的企业,看好这一战略,我们才得以实现融资。

在5个国家分别开展研发,兼顾太空道路救援服务

即便获得资金并设计出了人造卫星,也难以找到愿意向一家随时会倒闭的初创公司出售零件的公司。好不容易开发出卫星,发射时还必须跨越法规制度的壁垒。为了获得私营企业向宇宙发射人造卫星执行垃圾清除任务的许可,2016年,冈田奔走了10个国家。

日本虽是Astroscale的总部所在地,但因当时《宇宙活动法》尚未施行而未能获批许可。 其他国家的回绝理由包括“没有像观测卫星和火箭发射那样的许可制度”、“Too Early(商业化为时过早)”,或“真能实现那种技术吗?”的质疑。直到第10个国家——英国,才终于获得同意发放许可的意向。但即使获得许可,若要在制造国以外的地方发射卫星,甚至还需要进出口许可。

Q:多次在法规壁垒上碰壁,您有哪些收获?

A:我想是去掌握第一手信息吧。在向各国申请发射许可等的过程中,常有机会获得“(这种操作)很难哦”、“这样说就行了”等类似建议的二手信息。但越是关键的谈判,最终只能自己到现场,亲自去沟通才能向前推进。这种“主动行动”的精神,已如DNA般融入Astroscale员工的意识中。就我自己而言,或许经营能力高低并非关键,而是持续追问“这样行吗?”的态度成了业务上的优势。虽然有一半是自信,但另一半却总是感到不安,这就是我的性格,所以我总是忍不住不断地提问。

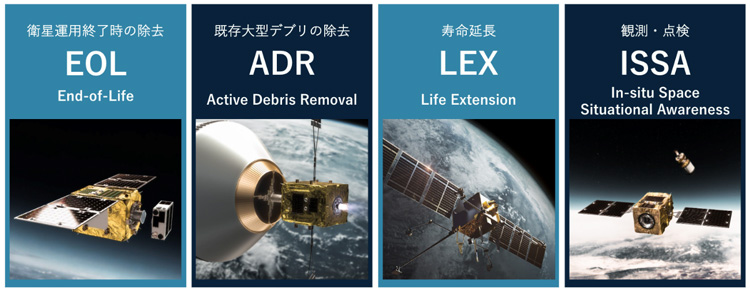

在各国奔波期间,Astroscale Holdings于2017年在英国、2019年在美国、2020年在以色列、2023年在法国先后设立了子公司,员工约有650人。各子公司分别开展研发和承接业务。针对已结束运行的人造卫星、现有太空垃圾清除,给卫星补给燃料延长寿命等观测与检查的订单持续不断。燃料补给和延长寿命是指,类似于为道路上行驶的汽车加油或拖走故障车辆,也就是我们所说的宇宙“道路救援服务”。

Astroscale开展的主要服务(供图:Astroscale)

Q:所谓“宇宙道路救援服务”具体指什么?

A:原本人造卫星都是一次性的,就像将汽油耗尽的车、爆胎的车直接丢弃一样。指的是通过“接近”、“捕获”以新干线100倍的速度在轨道上运行的人造卫星的技术,能实现再利用、维修、回收、补给燃料、移除。如果能像加油站一样给人造卫星补给燃料、像拖走故障车一样清除垃圾,那么宇宙的可持续利用就将成为可能。从创业时起我就坚信,包括检查和观测在内,就像地面上有JAF(日本汽车联盟)一样,宇宙中也应该有Astroscale。

以秒速7~8公里的速度接近太空垃圾,并在其近旁操作

完全共享信息会构成对订购国的信息泄露。然而,Astroscale的五家子公司之间并非竞争对手。Astroscale的理念是“在没有领土和国界的宇宙中,商业也应由多国朝同一目标努力”。人造卫星通过调整速度以匹配太空垃圾每秒7~8公里的速度,在同一轨道飞行并靠近,在其附近开展观测等操作的技术,作为在垃圾清除、燃料补给等各种在轨服务任务中都可应用的“会合与近距离操作(Rendezvous and Proximity Operations,简称RPO)技术”,目前正通过整合各子公司技术人员的知识进行优化完善。

2024年,在JAXA旨在清除太空垃圾的“商业垃圾清除实证(CRD2)”项目第一阶段中,人造卫星ADRAS-J成功接近了在约600千米高度轨道运行的太空垃圾(H2A火箭上段)至15米范围。用于捕获该垃圾的人造卫星计划于2027年发射。

此外,针对大型卫星碎片进行接近和观测的ISSA-J1任务,已经完成了飞行器的基本设计等工作,现已进入卫星组装和运行准备阶段。

英国子公司于2024年7月签订了关于卫星ELSA-M在轨实证最终阶段的合同,该卫星可通过磁铁捕获、清除多颗已结束使命的人造卫星。活用RPO技术和捕获功能清除目前绕地运行且已结束使命的两颗英国卫星的COSMIC任务也在进行中。美国子公司则于2023年9月承接了美国太空军的APS-R项目,负责开发在轨为卫星实施燃料补给的原型卫星。

冈田光信有“穿上西装进入战斗状态”的习惯。他还拥有为日本职业棒球队“阪神虎队”助威的白色西装(摄于东京都墨田区)

Q:请谈谈您在Astroscale的职责及未来的发展。

A:为了将深度科技(Deep Tech,即尖端技术)转化为产品与服务,并提升至基础设施的级别,我认为我们一直在做的事业,就像在空白的市场中打造技术、商业模式和规则这三者的“综合格斗”。在此过程中,我自己所扮演的角色的形象是管弦乐团的指挥。我了解乐器的构造,但不会扮演如研究者般弹奏钢琴或判断小提琴音色优劣的角色。将深度科技推向社会应用的过程中,不仅需要量产技术,还需要开拓销路。就像准备举办演奏会,场馆、召集听众等工作也需要有人来做。我希望自己能统观全局,指挥公司朝着2030年实现在轨服务常态化、2035年使其作为基础设施获得认可的目标前进。

同时,还必须培养下一代。我正在担任JST(科学技术振兴机构)“早晓计划”的导师,该计划旨在面向拥有商业化构想的人,支持其探索大学等机构的技术种子,并以创办初创企业。我亲身经历并深知,深度科技领域的初创公司虽有多种通往成功的路径,但前行之路并不轻松。或许谁都能想到运用技术的点子,也有人能做出原型,但要实际应用成为社会基础设施,必须扫平成千上万的障碍,陷阱随处可见。我始终怀着“虽然存在诸多社会问题,但最终必须靠技术解决”的信念接下了这份工作。

原文:长崎绿子 JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【相关链接】

Astroscale 确保太空的可持续性