横滨市立大学与京都大学等机构在喜马拉雅山脉南部世代传承的当地小麦品种中,发现了具有强抗病性的基因区域。该基因区域对因气候变化和全球化而在世界范围内蔓延的小麦条锈病(黄锈病)具有抗性。该研究成果有望应用于育种,为稳定粮食供应做出贡献。

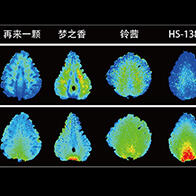

感染小麦条锈病的品种(右侧)与强抗病品种(左侧)(供图:苏黎世大学Katharina Jung研究员)

用于制作面包、乌冬面等的小麦约于8000年前起源于美索不达米亚,后传播至欧洲、亚洲等地,并在各地培育改良。在1960〜1970年代因近代育种和化肥应用带来农业生产力提升的“绿色革命”之前,全球各地存在数千个本地小麦品种。

现在在世界各地广泛栽种的小麦品种虽然高产,但也存在易受特定病害传播或因灾害遭受重创的风险。另一方面,农家世代传承的当地品种则具备适应当地灾害和病害的多样性抗性。

研究团队将研究重点聚焦于小麦当地品种,选用了亚洲各地25个品种并对比其对条锈病的抗性。条锈病由真菌引起,染病后沿叶脉出现黄色条纹,导致产量大幅下降。20世纪后半叶以来,受气候变化和全球化影响在世界范围内造成了严重危害。

研究人员从尼泊尔和巴基斯坦的小麦品种中发现了新型强抗病基因区域。这些品种所在的喜马拉雅山脉南部被认为是条锈病起源地。由于条锈病病原菌本身具有多样性,该地区传承的小麦品种已进化出对条锈病的强抗病性。

上述研究成果有望应用于品种改良。随着气候变化,目前广泛栽种的品种可能逐渐无法适应环境。而从当地品种中发现的基因区域或能帮助培育抗灾抗病的新品种。横滨市立大学的清水健太郎(瑞士苏黎世大学教授)客座教授表示:“当地品种从育种角度来说也具有重要意义,这是人类与植物数千年共存的生物多样性的一个见证。”

相关研究成果已发表在国际科学期刊《Theoretical and Applied Genetics》上。

原文:《日本经济新闻》、2025/6/17

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Theoretical and Applied Genetics

论文:Unveiling yellow rust resistance in the near-Himalayan region: Insights from a nested association mapping study

DOI:10.1007/s00122-025-04886-z