千叶大学环境遥感研究中心的山本雄平助教、市井和仁教授等主导的日韩德大学国际联合研究团队宣布,利用气象卫星“向日葵8号·9号”的观测数据,成功开发出了每30分钟推定东亚地区植被光合作用量的新方法。这种方法能更准确地捕捉晴天与阴天的光利用效率的差异,以及正午强光、高温、干燥条件下光合作用活动受到抑制的现象。该成果将有助于为异常气象提供应对措施。相关研究成果已发表在《Remote Sensing of Environment》的6月16日刊上。

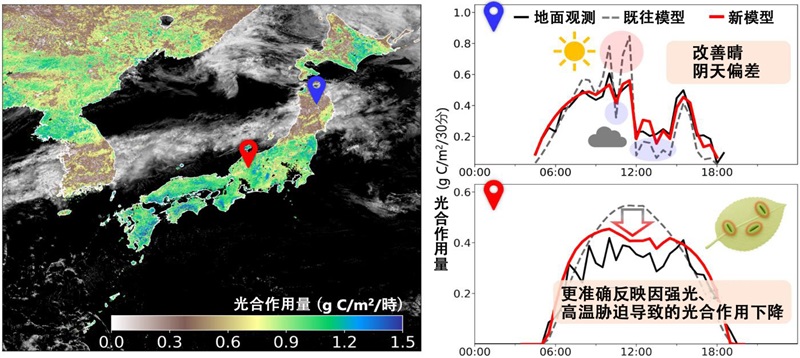

图1.利用气象卫星“向日葵”推定的光合作用量分布(左),以及新旧模型每30分钟推定光合作用量变化的对比结果(右)。(供图:千叶大学山本雄平助教)

此前,在包含植被光合作用活动的陆域观测中,主要使用重访周期较长的极轨人造卫星,其推定时间跨度达数日至一个月。此外,基于卫星观测数据推定光合作用量的既往光利用效率模型,并未考虑一天中多样的气象环境变化。

此次,研究团队利用静止轨道卫星“向日葵8号·9号”的高频率观测数据,开发出以每30分钟为时间间隔来推定东亚地区光合作用量的新方法。

为提高较既往模型的精度,研究团队在推定模型中引入了从“向日葵”观测数据中获得的直射(太阳直射光)、散射辐射量,以及根据树种、树高、密度等森林结构和太阳高度得出的光吸收效率。森林植被相比直达光,更倾向于高效利用经大气中微粒等散射后到达的散射光进行光合作用。

此外,推定模型还引入了光合作用对光强度的反应并非固定不变、而是呈现复杂非线性响应这一特性。

同时,为准确捕捉酷暑时光合作用速度的下降,研究团队对数值气象模型(使用超级计算机等模拟时间和空间变化的模型)计算出的气温与“向日葵”捕捉到的植被表面温度进行了适用性评估。

结果发现,如果将观测数据直接应用于既往模型,会因早晚、阴天等弱光条件下产生的推定误差不断累积,从而形成负偏差。

借助新方法,能够实现从易显现异常气象影响的日尺度到显现气候变化影响的年尺度的贯通分析。通过使用“向日葵”推定的植被表面温度数据,能够以更高的灵敏度检测出酷暑时白天光合作用活动下降的“午休现象”。

该方法可高频监测异常气象对森林和农作物的影响,有望为灾害的早期检测以及农业、林业的风险管理做出贡献。

山本助教表示:“为了将此前用于气象观测的‘向日葵’也能为陆面观测发挥作用,我们一直致力于开发推定陆面温度和反射率的算法。本次开发的新方法进一步证明,该方法在光合作用量估算中的应用潜力。今后我们将继续探索更准确捕捉气候变化对陆域生态系统影响的手段。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Remote Sensing of Environment

论文:Modeling diurnal gross primary production in East Asia using Himawari-8/9 geostationary

satellite data

DOI:10.1016/j.rse.2025.114866