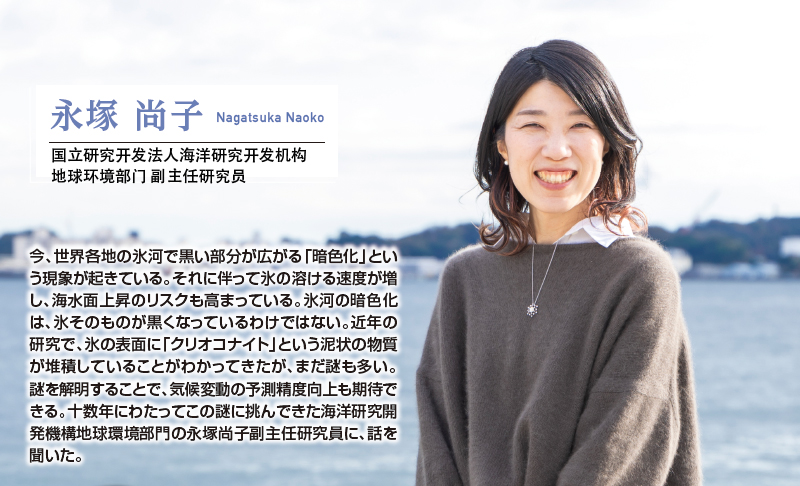

世界各地的冰川出现黑色区域不断扩大的“暗色化”现象。伴随着“暗色化”现象冰体的融化速度加快,海平面上升的风险增高。冰川的暗色化并不是冰体本身变黑,近年来的研究发现,“暗色化”是因为冰体表面沉积着被称为“冰尘”(Cryoconite)的泥状物质,但其中仍存在诸多未解之谜。揭开这些未解之谜,有望提升气候变化预测的精度。对此,我们采访了十多年来一直致力于冰川“暗色化”研究的专家——日本国立研究开发法人海洋研究开发机构地球环境部门的副主任研究员永塚尚子。

世界各地被染黑的冰川

矿物颗粒与微生物的恶作剧

提起冰川,多数人会联想到一望无垠的银装素裹景象。冰川是陆域积雪在自重作用下经年累月压缩形成的巨大冰体,缓慢移动形成的自然景观。日本海洋研究开发机构地球环境部门的副主任研究员永塚尚子自幼就喜爱自然与野生动物,立志从事与地球相关的工作。在千叶大学理学部地球科学科求学时,听闻有机会实地考察冰川,她便兴奋地选择了研究中国和阿拉斯加冰川的研究室。

然而,2007年初访亚洲冰川的永塚,目睹的却是覆盖黑色泥状物质的污染冰体(图1)。她也了解到,近年来类似的冰川暗色化现象正蔓延全球。纯白的雪冰可反射太阳光,但表面变黑后,阳光的吸收率大幅提升,会加快冰体消融的速度。“冰川融化会引发海平面上升的问题,融化的原因不仅在于全球变暖,冰川暗色化的影响同样重大”, 永塚指出,冰川暗色化并非只是外观问题。

图1 暗色化的亚洲冰川

中国乌鲁木齐一号冰川被黑色物质覆盖。洁净冰面可反射40%以上太阳光,而暗色化区域仅反射10%~20%,其余均被冰体吸收。

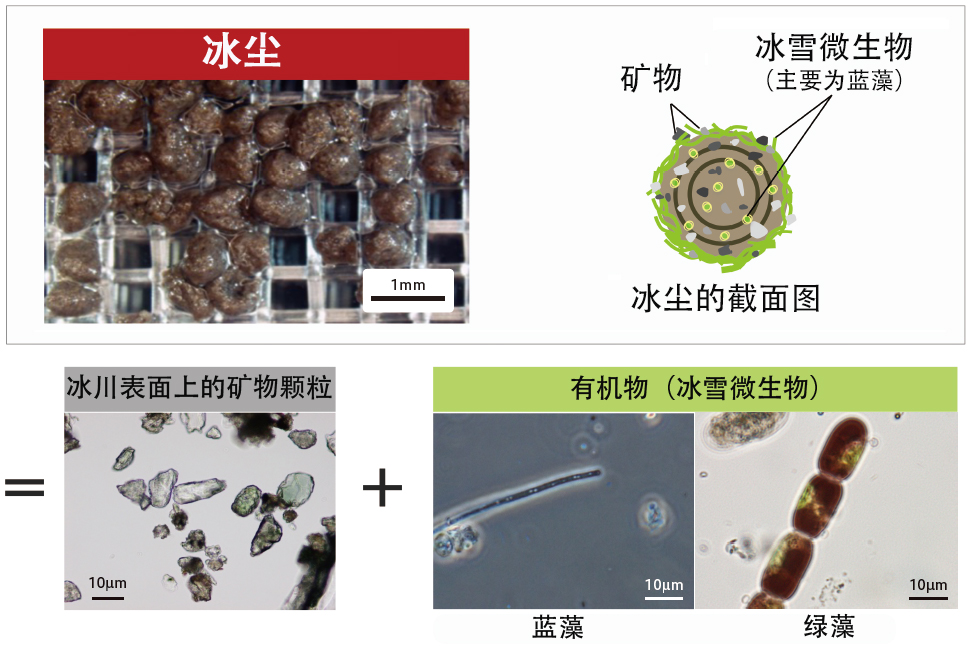

冰川为何会变黑?这些黑色污染物究竟是什么?它们来自哪里?最初学界推测黑色物质可能是大气污染物,即“黑碳”微粒,但随着对冰川的深入调查研究,现已明确“冰尘(cryoconite)”才是元凶。冰尘是由沙漠等地随风吹来的矿物细颗粒与冰川表面繁殖的蓝藻等冰雪微生物构成的直径约1毫米的物质(图2)。

图2 冰川暗色化成因物质“冰尘”

冰尘由冰川矿物颗粒与冰雪微生物共同构成。

微小矿物颗粒与微生物是如何在冰川表面形成冰尘的呢?冰川表面会沉积来自沙漠及周边土地被风吹来的沙粒和尘土。丝状的蓝藻(Cyanobacteria)通过缠绕沙粒及微生物残骸实现增殖。当达到一定大小后冰尘崩解,成为新的冰尘核心继续增殖。

永塚最初关注暗色化时,冰尘相关研究还处于起步阶段,其详细机制还不清楚。然而,近年来随着北极格陵兰冰川暗色化的加速,引起了全球学术界关注。因格陵兰冰盖储存着地球约10%的淡水资源,如果消融加速将会给地球环境带来重大影响。“要实现精准预测,必须理解冰川暗色化的机制及其对消融造成的影响。”永塚如此强调冰尘研究的重要性。

从未知的矿物学角度切入

通过同位素分析确定物质来源

自2007年起,永塚几乎每年都前往中国、阿拉斯加、格陵兰等地的冰川,亲自开展实地调查与采样。初期的冰尘研究多聚焦于构成冰尘的冰雪微生物上,但她则另辟蹊径从矿物颗粒角度切入。例如,亚洲中部冰川中的冰尘较多,而北部和南部则较少,永塚认为,通过明确矿物来自何处,就能揭示出冰尘地理差异的成因。

然而,从矿物颗粒角度入手也有问题,因为当时矿物来源的分析方法尚未确立。为此,永塚想到了运用沉积物分析中使用的“锶(Sr)-钕(Nd)同位素比值分析法”。她介绍说:“我前往应用同位素分析技术的日本综合地球环境学研究所,在专家指导下共同开展了冰川矿物分析技术的开发工作。”

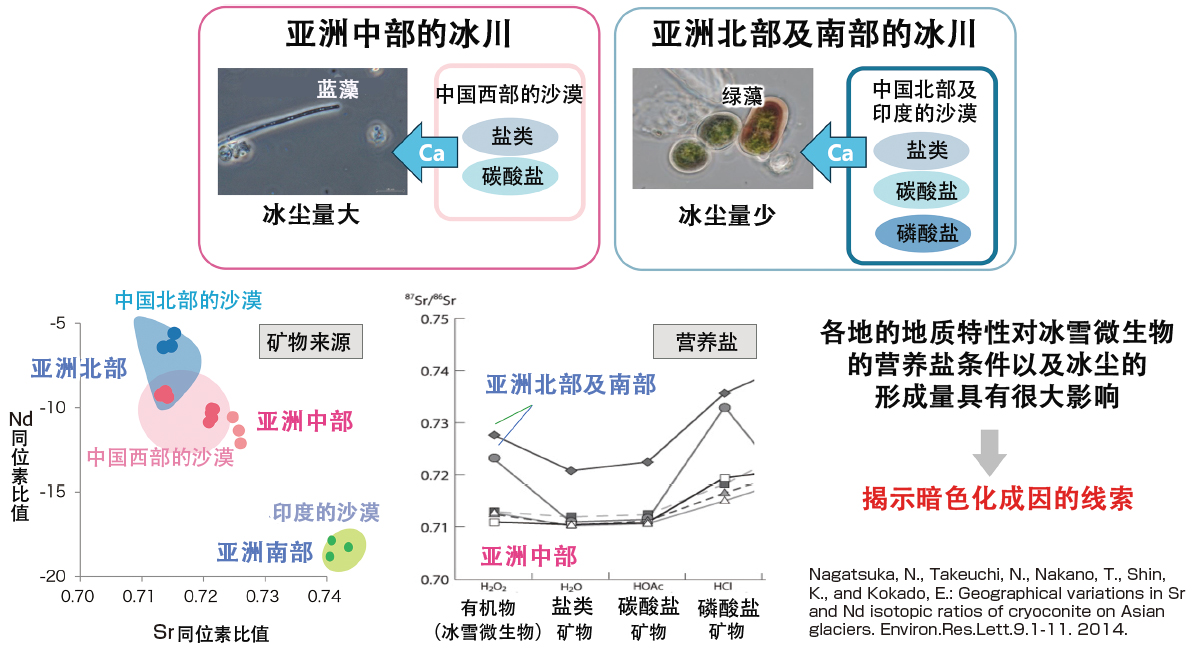

同位素是指拥有相同的质子数而中子数不同的元素。矿物中Sr、Nd元素的稳定同位素比因地区而异,因此通过比对各地冰尘的同位素比值即可追溯出矿物来自何处。使用这一方法对亚洲冰川中的冰尘的同位素比分析后发现:不同冰川的矿物来源各异,且直接影响冰川微生物群落的构成(图3)。

图3 不同地区冰川的地质特性与冰尘的含量关系

将矿物成分同位素比值的分析结果与微生物的数值对比后发现,将微生物作为营养盐使用的矿物在亚洲中部与北部/南部地区存在差异。从而明确了各区域地质特性对冰雪微生物的营养盐条件及冰尘形成量具有重大影响,这是全球首创的成果。

具体而言,构成亚洲中部冰川的矿物大多源自邻近的塔克拉玛干沙漠,北部和南部冰川的矿物则分别来自周边的小型沙漠。此外,不同矿物所含的营养盐也存在差异,这种差异表现为前者以蓝藻为主,后者以绿藻居多。“由于蓝藻参与了冰尘的形成,因此可认为中部的冰尘更多。正是这种地质特性的差异对冰尘形成量产生了重大影响。”

与亚洲不同的北极区域沉积物

格陵兰冰川暗色化的主因是冰内粉尘

永塚继而将目光投向北极圈。北极的冰尘较少。为了揭示其原因,永塚对阿拉斯加冰川采集的沉积物进行了分析,发现成分与亚洲的确不同。由于阿拉斯加附近没有沙漠,因此冰川上的沉积物在上游处多为来自大气的沉降物,下游则多为从周边飞来的尘土和被冰川侵蚀的细小岩石。由于营养盐与沙漠的沙土不同,能够繁殖的微生物也不同,推测正是这种差异影响了冰尘的数量。

但是近年来格陵兰冰尘激增的原因目前还不清楚。2013年永塚入职日本国立极地研究所,正式开始了对格陵兰冰川的研究。此前对格陵兰冰川沉积物的调查已确认存在三种类型:来自亚洲等远方沙漠的沙粒、周边地区飞来的土壤、以及冰内尘埃。其中冰内尘埃是过去曾是上游的沉积物,一度渗入冰体后,在下游重新露出表面的结果。

将这三类沉积物与格陵兰冰尘同位素比进行对比发现,冰内尘埃的同位素比最为接近。永塚解释道:“这意味着格陵兰冰川暗色化现象,主要是受冰内尘埃影响的结果。”这一发现为全球首例,也为解明冰川的暗色化机制迈出了关键一步。

电子显微镜下的冰芯分析

矿物种类变化反映了气温的差异

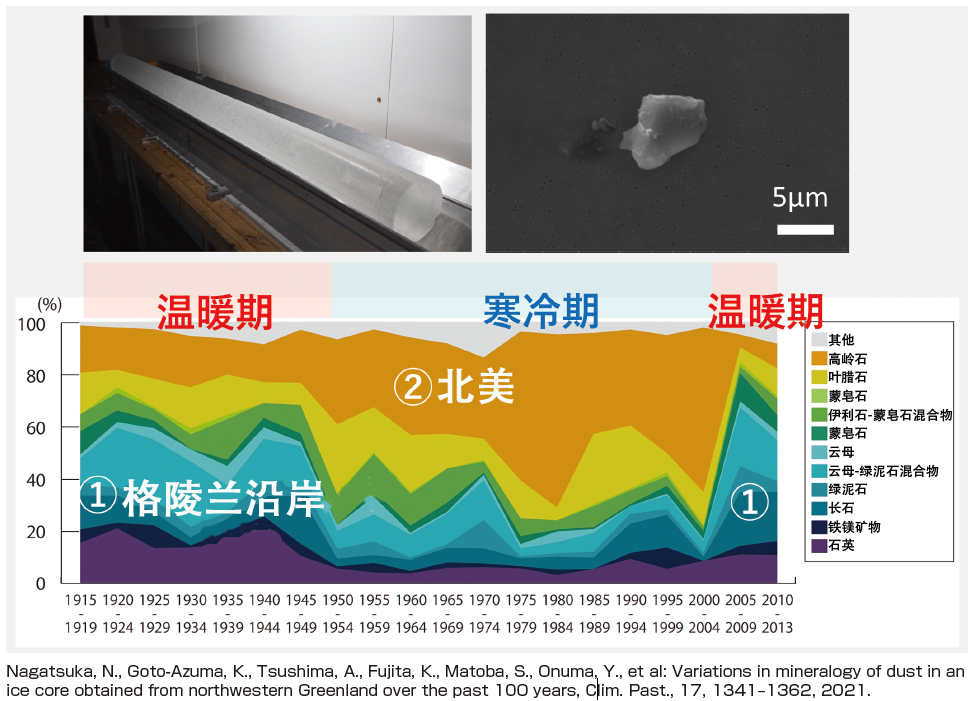

那么,冰内的尘埃来自哪里?近年突然激增的原因又是什么?在格陵兰岛,全球变暖正在导致冰川环境发生巨大变化。永塚认为这种变化可能导致冰体内及冰川周边的矿物供给增加,所以用钻头钻取获得圆柱状冰样本“冰芯”。冰芯中沉积物与冰一样会按年代顺序封存,因此通过分析冰盖顶部累积数十万年积雪的冰芯,可进行区分不同年代的矿物同位素分析及含量测定。

然而,冰芯矿物含量过少,难以用传统方法进行分析。永塚再次摸索新的分析方法,最终采用了电子显微镜。除了先观察矿物并测量其大小之外,还通过探测器测定表面化学成分,并根据其构成来推定矿物种类。虽然这是前所未有的方法,与先行的研究方法难以比较,如同摸着石头过河,但成果斐然。

对过去一百年的冰芯按照五年刻度分析的结果,发现在1950年与2000年左右,矿物种类发生了显著变化(图4)。研究发现,这种变化反映了格陵兰岛及全球气温的差异,在温暖期与寒冷期,沉积矿物的来源不同,温暖期多来自周边,寒冷期则多来自远方吹来的物质。温暖期因冰川的消融与降雪量的减少而导致周边裸土面积扩大,导致周边物质在沉积物中增多。

图4 冰芯中各年代矿物来源

使用电子显微镜的分析,首次以高时间分辨率成功复原了格陵兰冰芯微量矿物来源的百年变化。发现矿物在温暖期多来自格陵兰沿岸,寒冷期则多源自北美大陆吹来的物质。

与海洋及大气研究合作

积极向社会传播经验

长期致力于查明暗色化机制之谜的永塚,其取得的一系列成果获得了高度评价,于2024年10月荣获日本“第六届闪耀女性研究者奖(日本国立研究开发法人科学技术振兴机构理事长奖)”。她在发表获奖感言时开心地表示:“能够得到对我持续研究结果的肯定,我要感谢迄今为止和我工作过的各个研究机构的同仁。尤其是在日本仍属小众领域的冰川研究获得认可,我感到非常高兴。”。

她还表示,作为女性研究人员的困难体现在体力方面。直到2019年,她每年都要在世界各地的冰川上进行为期一到两个月的实地考察,每天都要在险峻的山路上来回奔波,进行艰苦的调查工作。相比喜欢登山的男性成员,她常常会落在后面,让她感到非常愧疚,甚至为了不拖团队后腿而勉强自己加快速度,结果导致受伤。在与其他女性研究人员分享类似的困扰后,她逐渐想通:既然团队是在知晓自己是女性的前提下依然选中了自己,那我只要尽自己最大的努力就好。抱着这样的心态,她终于学会享受实地考察的过程了。

图五 在冰川采集样本

对于冰尘这样的自然物质,需要亲自前往现场采集样本。

此后,永塚于2024年转职到海洋研究开发机构。在这个汇聚多领域研究学者的新天地,她不仅致力于深化既有研究以提升气候变化预测精度,更期待通过与各部门协作,拓展对极地及地球环境变化的整体认知。此外,她还坚持通过科学沙龙、市民讲座等渠道,将研究成果与经验转化为通俗易懂的科普内容向社会传播。

“虽然冰川对普通民众而言略显遥远,但近年日本也发现了冰川。目前,已确认以立山连峰为中心存在7处冰川。我希望让更多人感受到冰川研究的魅力与乐趣,并了解其对地球环境的深远影响。”永塚温婉的笑容,显现出她继续全身心投入热爱的研究领域,并致力于让其成果惠及社会的决心。

(TEXT:樱井裕子、PHOTO:楠聖子)

原文:JSTnews 2025年4月号

翻译:JST客观日本编辑部