东京科学大学理学院地球行星科学系的中岛淳一教授提出了一个新观点,位于东京湾北部(千叶县西北部)深度60~70公里处的“地震巢”(与周围地震活动相孤立的稳定地震活动区域)是和太平洋板块一道沉陷的海山所引发的。该成果作为理解东京首都圈地震活动极为重要的成果而备受关注。相关成果已发表在科学期刊《Tectonophysics》线上版4月6日刊上。

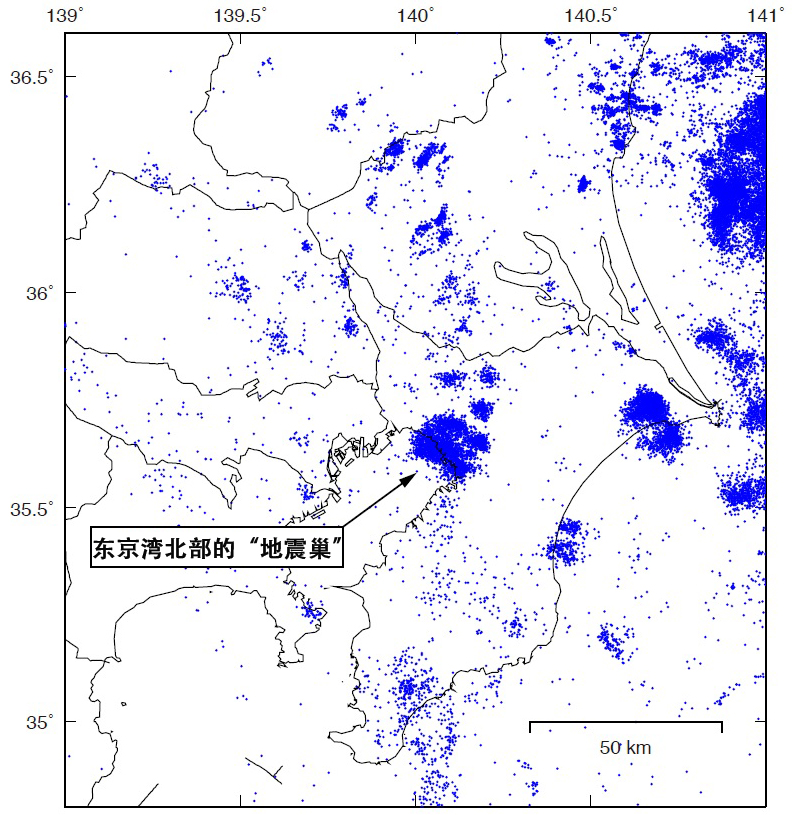

图1.日本关东地区的地震活动示意图(太平洋板块上表面附近的地震)(供图:东京科学大学)

东京湾北部是日本列岛地震活动最为活跃的地区之一,包括人体感觉不到的微小无震感地震在内,每月大约会发生100次地震。过去100年间,在东京23区观测到的3次震度5强以上的地震中,有2次震源位于东京湾北部。1894年的明治东京地震也有可能发生在东京湾北部附近。

沉陷前的太平洋板块的上表面(海底面)上,存在着海底高度超过1000米、顶部直径不大的相对孤立的地形隆起,即海山。海山被认为是过去岩浆活动留下的遗迹,其分布范围与规模已得到了充分研究。

在日本关东地区约300公里的海域存在着由东北向西南延伸的海山群,被称为“常磐海山群”。这些海山规模各异,半径为5~20公里,到达海面的高度约1000~3000米不等。

中岛教授此次通过分析地震波数据,详细研究了2000年至2023年期间在东京湾北部地震巢发生的M2级以上地震(深度55~75公里)的震源位置和地震活动的空间特征等。

结果显示,“地震巢”的大小与关东地区外海的海山基本一致,并且地震活动的空间模式与海山沉陷所预期的特征并不矛盾。基于此,中岛教授提出了“海山沉陷是地震巢成因”的新模型(海山沉陷模型)。

此外,中岛教授还指出,东京湾北部的“地震巢”有可能成为首都直下地震M7级地震的震源区域。东京湾北部的“地震巢”半径约为10公里,其规模足以引发M7级地震。

对同一地点反复发生的地震活动的分析显示,“地震巢”正在持续累积应变。如果与地震巢相当的区域受到一次性破坏,就有可能发生M7级地震。

关东地区是地震活动活跃的地区,此前的研究认为其原因是太平洋板块和菲律宾海板块这两块海洋板块的相互挤压。

此次研究表明,除了这些已知原因之外,海山沉陷这一额外因素也可能对地震活动产生影响,这为解释在关东地区广泛分布的“地震巢”的成因提供了新的视角,是一项值得关注的成果。

然而,“海山沉陷模型”是基于地震活动的扩展情况和空间特征等间接证据提出的,并非通过对海山沉陷的观测而确定。且海山南北两侧地震活动特征不同的原因也尚未完全明确。

中岛教授表示,今后需系统性调查和研究全球多个区域的沉陷前海洋板块地形以及沉陷后板块边界型地震活动的特征,以进一步验证“海山沉陷模型”。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Tectonophysics

论文:The Tokyo Bay earthquake nest, Japan: Implications for a subducted seamount

DOI:10.1016/j.tecto.2025.230728