“用餐时随意翻阅了化石图录,竟然发现了其中的表述错误”。北海道大学研究生院理学研究院古植物学专业的山田敏弘教授(古植物学)近日报告称,在日本爱知县南知多町发现的化石实为1800万年前的海草化石。海草化石因组织柔软,容易分解难以留存,能以完整形态被发现实属罕见。在化石图录中,这枚化石被记载为某种动物,山田教授注意到了只有植物才具备的特征,从而明确了“这是海草”。

此次发现的Morozakimukashizangusa(左)与Aichiisohaguki的化石(供图:北海道大学)

5岁时发现了“地层宝石”

出生于爱知县的山田教授在5岁时,曾向父母要求“我想去挖化石”。于是,这个“山田少年”被带到了岐阜县瑞浪市由浅海形成的地层,并幸运采集到了一种双壳贝——凸小囊蛤的化石。这是他人生中的第一件宝物。山田少年从此开始沉迷于化石的挖掘,每当看到NHK教育节目介绍地层以及地球科学学说之一的板块构造论时,他都看得目不转睛。

小学五年级时的山田少年在爱知县丰田市采集约1200万年前的植物化石(山田敏弘教授提供)

进入中学后,他因热衷于发掘化石活动而结识了一位男性,并远赴熊本县,前往如今以“恐龙之乡”为名推动旅游事业的御船町。在那里,他得到了一块约有两个拳头大小的石头,带回家中寻找化石——先将石头晒干燥,然后浸泡在盛满水的水桶中使其分解,再将碎片过筛,检查剩余物中是否有化石。

结果山田少年发现了牙齿状的东西。仔细观察后发现,齿状结构表面存在被称为“咬合隆突”的凹凸咬合面,周围还有凸棱状突起。少年山田由此意识到,“这并非鱼类或爬行动物的牙齿”。他将此化石带到京都大学灵长类研究所(当时),被告知是“中生代的哺乳类牙齿”。经该研究所在读研究生等人的详细研究,确认这是一种被称为食虫类、形似鼹鼠的生物的牙齿。这是日本首次发现的中生代哺乳类化石。少年山田从此越发痴迷化石,周末几乎都埋头于挖化石。

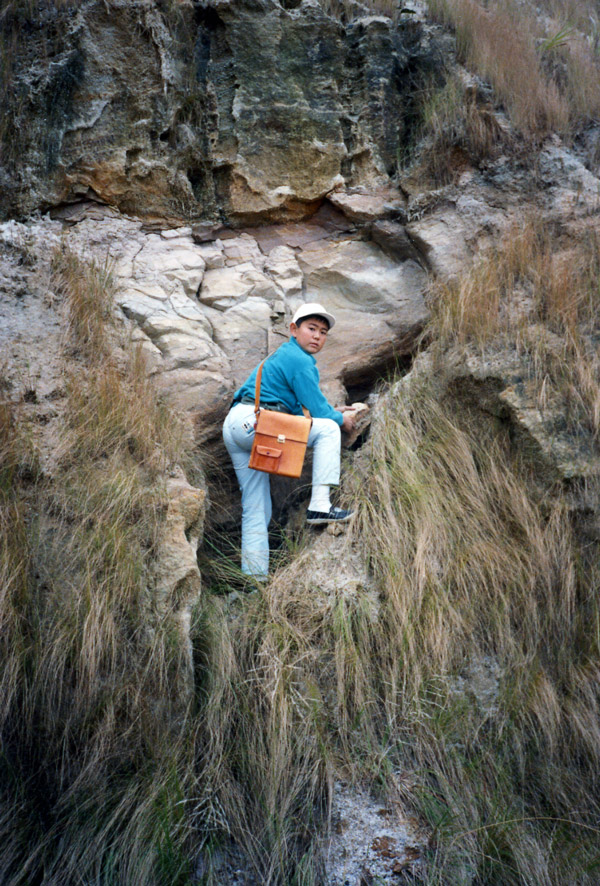

在分隔阿根廷与智利领土的南美火地岛进行植物化石调查的情景(供图:山田敏弘教授,2007年)

上了中学以后,他集齐了日本侏罗纪的贝类化石,并将这些化石用衣柜抽屉按系统分支顺序进行了整理收纳。由于过度沉迷于化石,他高考落榜复读了一年。复读期间他暂时忘记石头,“拼命啃书本”学习,最终考入了京都大学。进入大学后,他依然沉浸在挖掘化石中。毕业后也继续追寻所爱走上了研究之路,不仅在日本国内,甚至远赴越南河江省同文县等地进行考察。

双壳贝的“收藏衣柜”。大小各异的贝壳按系统分类排列(供图:山田敏弘教授)

新冠疫情期间,默默往返于地层

日本学者认为,从岐阜县到爱知县一带的土地,据说远古越往南海底就越深。爱知县南知多町的农地是由海底隆起形成的,特别是知多町的师崎地区,广泛分布着约1800万年前(早中新世)的地层。有一本将这周边化石编成的图录书籍,名为《师崎层群的化石》(东海化石研究会编,1993年发行),2020年,山田教授一边吃饭一边翻阅此书时,目光被“无法分类的化石”这一页所吸引。

这本书上刊载的标本,他在高中时就见过。但当他再次仔细端详那些标注着“螠虫?”、“海鳃?”的化石照片时,根据叶片基部有无小舌状凸起,以及是否存在数枚叶片束成一簇的短枝结构等特征,他开始怀疑“这恐怕不是螠虫或海鳃”。螠虫至今仍被用作钓鱼饵料,形状类似粗壮的蚯蚓。

他联系了化石持有者,请他将化石寄送过来,并用实体显微镜进行了细致观察。后来被认定为新物种记载的标本“Morozakimukashizangusa”,其短枝部分确认存在包裹茎秆的纤维质叶鞘这种叶片形态。另一个被新种记载为“Aichiisohaguki”的标本,虽然附着有苔藓虫和牡蛎的化石,但其叶缘没有锯齿状纹路。高中时以为是螠虫的化石,如今都均被判明为新种海草。

在师崎层群还发现了深海鱼化石(供图:山田敏弘教授,2022年)

当时正值新冠病毒流行期间。时任大阪公立大学的山田教授表示,挖化石本就不是需要与他人接触的作业,但为了谨慎起见还是驾驶私家车前往了爱知县。在挖掘师崎层群后,发现了Morozakimukashizangusa与Aichiisohaguki的化石,并将其作为新种进行了报告。“Morozakimukashizangusa”中的“zangusa”取自冲绳方言,指海藻场中的藻类,因此命名。这一系列成果发表在了荷兰学术期刊《Aquatic Botany》电子版的6月1日刊上。

位于爱知县南知多町丰浜、含有海草化石的地层。丰浜曾是海洋生物繁盛的地区(供图:山田敏弘教授,2024年)

连接当今物种的海草化石,补足缺失的环节

海草栖息于浅海,主要分布在热带海域。它们不仅是动物的食物和栖息地,还具有固定二氧化碳的作用。虽然研究已确认,海草约在8100万年前的白垩纪末期之前便已出现,但发现实例稀少。这是因为除非满足若干条件(例如海草活着时被泥掩埋、处于隔绝氧气的状态、分解过程停滞),否则难以形成海草化石。

此外,虽然根据基因解析推测,当今海草物种的祖先出现于3000万至1000万年前,但这一年代的化石正是“缺失的环节”,此前未曾被发现。海草化石有助于阐明被称为“蓝碳”的海洋二氧化碳固定状况,并能推察当时陆地上的环境。通过推进对师崎层群的调查,有望揭示远古海底的面貌。

山田教授回顾道:“螠虫受压时会变成像香蕉一样的形状并产生腰身,所以被误认也不奇怪。但正因掌握了此前不懂的植物学知识,知道如何识别植物的特征,才促成了此次的发现。”他还表示,今后将进一步调查具体分布了哪些海草,以及深海生态的状况等。

在北海道夕张市,山田教授敲开比身体还大的石头后,发现化石,终于松了一口气(供图:山田敏弘教授,2024年)

最后,他给喜爱化石的人们提出了这样的建议:“我认为家附近就有可能有化石。亲自采集很重要,采集时最好结合考察周边地层的情况。地层是受到了挤压还是拉伸?不要只盯着想挖的东西,也要观察周围环境再动手。小块石头可以带回家,大块石头则需看清岩石纹路后再敲开,然后再带回去。”

在整个访谈过程中,他讲述对“石头”的热爱时,不禁让人感到“兴趣是最好的老师”这句谚语,仿佛是为山田教授量身定制的。

译注:本文题目中的“少年啊,要‘拥抱大石'!”对应威廉·史密斯·克拉克博士的名言“少年啊,要胸怀大志!”。日语“大志”与“大石”的发音刚好相同,作者利用了这个谐音,来表达要胸怀大志持之以恒。

原文:泷山展代 JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Aquatic Botany

标题:Seagrass fossils from the lower Miocene Morozaki Group in Aichi Prefecture, central Japan

URL:doi.org/10.1016/j.aquabot.2025.103913